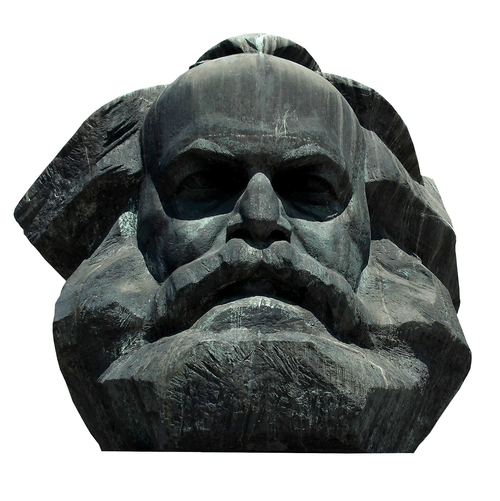

Marx oder Marxismus?

von Tilman Reitz (Jena)

Unter Menschen, die Marx als undogmatischen Denker loben wollen, wird er häufig mit der Äußerung zitiert: „je ne suis pas Marxiste“ (MEW 37, 436). Er hatte gut reden, er war ja Marx. Friedrich Engels, der über die Äußerung berichtet und sie verbreitet hat, gilt in einer neueren Biografie (bzw. im Titel ihrer Übersetzung) dagegen bereits als „Mann, der den Marxismus erfand“.[1] Liest man genauer nach, beginnt man zu ahnen, dass die Ablehnung und die Erfindung der Schule zusammenpassen. An Paul Lafargue schreibt Engels erneut: „Diese Herren machen alle in Marxismus, aber sie gehören zu der Sorte, die Sie vor zehn Jahren in Frankreich kennengelernt haben und von denen Marx sagte: ‚Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin!‘ Und wahrscheinlich würde er von diesen Herren das sagen, was Heine von seinen Nachahmern sagte: Ich habe Drachen gesät und Flöhe geerntet.“ (Ebd., 450) Die Absage an den -ismus geht unmittelbar mit dem Verweis auf die reine Lehre des Gründers einher, die von den jeweils anderen -isten leider völlig verfehlt wird. Michel Foucault hat den Vorgang allgemein beschrieben: Deutungstraditionen, die an „Diskursbegründer“ wie Marx oder Freud anschließen, schreiben sich genau dadurch fort, dass man diese Begründer immer wieder neu liest. Ohne diejenigen, die Marx vehement gegen einen verfestigten Marxismus verteidigen, gäbe es den letzteren gar nicht.

Es gibt andere Fälle, und es gibt Gründe, dem Marxismus skeptisch gegenüber zu stehen. Nicht wenige wollen Marx heute einfach als Klassiker unter anderen behandeln, neben Hegel oder Gründervätern der Soziologie wie Durkheim und Weber. So kommt man in jedem Fall um die revolutionäre Ausrichtung seiner Texte herum und muss sich auch nicht unbedingt mit seiner radikalen Philosophie- und Wissenschaftskritik auseinandersetzen. Das ist besser, als ihn nach Art der Mainstream-Ökonomie als überholt abzulegen, dient aber meistens dazu, die besten und beunruhigendsten Aspekte seines Werks auszuklammern. Klügere Zugänge wie Derridas Spectres de Marx zeigen, dass man nach allem, was im 20. Jahrhundert mit Berufung auf Marx gesagt und getan wurde, ganz ohne Marxismus ziemlich wenig von ihm selbst zu Gesicht bekommt. Die Gegenerwägung liegt ebenso nah: Nach allem, was im 20. Jahrhundert mit Bezug auf Marx gesagt und getan wurde, fällt es nicht leicht, sich selbst als marxistisch zu sehen. Der Marxismus-Leninismus (oder Stalins oder Maos Auslegungen, oder einfach nur der staatlich verordnete Marxbezug) war eine Herrschaftsideologie, ein Pflichtdiskurs, ein Medium der Indoktrinierung, zumeist bemerkenswert unoriginell und ungenau, in der Lektüre von Marx wie in der Analyse konkreter Situationen. Druckwellen davon haben sich bis in die Marxismen im Westen vermittelt, wo dann z.B. überzeugte Schullehrer den dialektischen Umschlag von Quantität in Qualität erklärten oder große Teile der 68er und ihrer Nachfolge zur Schablonensprache neigten. Auch ein Interview mit Foucault konnte 1973 den Titel haben: „Der Intellektuelle hat die Aufgabe, Ideen zusammenzutragen, aber sein Wissen ist nur bruchstückhaft im Verhältnis zum Wissen der Arbeiterschaft“,[2] und Marxisten wie Althusser haben eine fast provokativ doktrinäre Sprache gepflegt. In einem insgesamt lesenswerten Text über die noch zu findende „materialistische Dialektik“ heißt es etwa: „Lenin hat uns […] die Skizze einer ‚Dialektik‘ hinterlassen. Mao Tse Tung hat diese Notizen weiterentwickelt, mitten im politischen Kampf gegen die dogmatischen Abweichungen der chinesischen Partei im Jahre 1937“.[3] Man spürt, dass der Kampf gegen dogmatische Abweichungen weitergehen wird, sorgt sich jedoch um den Fortgang des Arguments.

Im spezifisch so genannten westlichen Marxismus, der (bildungs-)bürgerlicher aufgetreten ist und von Perry Anderson sogar durch seine Wendung zu Kultur, Ästhetik und Philosophie gekennzeichnet wurde, waren andere Sprechweisen verbreitet. Die meisten davon würden eine eigene Kritik verdienen, doch im gegebenen Kontext genügt eine einfache Feststellung: offenkundig gab es hier Pluralität, oft sogar mehr, als die westlichen Staatsapparate erlaubten. Schon die Auflistung einiger Themenbereich lässt ahnen, dass Anderson zu kurz gegriffen hat: Gramsci und andere haben marxistische Theorien der Politik entwickelt, von Hilferding über Baran und Sweezy bis zu Shaikh geht es natürlich weiter um Wirtschaft, spätestens seit den Debatten um Hausarbeit gibt es diverse Verbindungen von Marxismus und Feminismus, die anti- und später postkoloniale Theorie hat seit Luxemburg immer wieder Anstöße aus dem marxistischen Denken erhalten. Auch im Rahmen der Philosophie ist kaum ein Bereich ohne solchen Einschlag geblieben; besonders marxistische Themen sind hier etwa Ideologiekritik, Ästhetik als Widerstand, sozialphilosophische Ontologie. Das Wenigste in diesem Bündel hatte Marx selbst bereits klar, hinreichend und eigenständig erfasst. In jedem Fall macht die fortzusetzende Liste die Selbst- und Fremdbezeichnung als Marxistin wohl doch akzeptabel. Ein Spektrum, das Stuart Hall und Theodor W. Adorno, John Roemer und Antonio Negri, Maria Mies und Gayatri Chakravorty Spivak umfasst, kann kaum jemanden wirklich einschränken oder ausschließen. Marx müsste sich also vielleicht korrigieren und sagen: Ich bin nur einer von vielen, die radikal über Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise und Sozialordnung nachdenken; den etwas seltsamen, irreführenden Namen Marxismus können wir meinetwegen behalten.

Das heißt nicht, dass neue Lektüren hinfällig wären. Es lohnt sich nicht nur, immer wieder bei Friedrich Engels, Walter Benjamin oder Sylvia Federici nachzulesen, sondern auch bei Karl Marx. Und es heißt erst recht nicht, dass der Marxismus nach dem Ende des Staatssozialismus unproblematisch geworden wäre. Ein Problem sind vor allem die Marxismen, wie man sie in pluralistischem Schwung gerne nennen will – die vielen kleinen Schultraditionen, in deren eifersüchtiger Pflege Marxismus zunächst und zumeist besteht. Ihre typische Engstirnigkeit und ihre anhaltenden Grabenkämpfe sind durch das tiefere Problem bedingt, dass Marxismus im Westen (und in der kapitalistischen Welt insgesamt) eine praktisch ausgerichtete Theorie ohne angemessene Praxis ist. Noch betont bürgerlich-akademisch-ästhetisch-distanzierte Marxisten wie Adorno leiden daran, dass sie fast alles als veränderungsbedürftig erkennen und fast nichts ändern können. Die Konsequenz besteht ironischerweise in dem, was Engels und Marx zu bekämpfen beschlossen, als alles anfing: in Weltanschauungsgemeinschaften, die sich nur von der wirklich richtigen Interpretation der Wirklichkeit Chancen auf deren ernsthafte Veränderung versprechen. Selbstverständlich müssen wir uns – deutlich mehr als Marx selbst – darüber auseinandersetzen, was wir statt der kapitalistischen Produktionsweise erreichen wollen. Doch nur von praktischen Schritten, in denen auch die Erzieher erzogen werden, ist eine Auflösung marxistischer Bornierungen zu erwarten. Vermutlich würden im selben Zug auch einige der interessantesten Züge einer Denkrichtung mit gestörter Theorie-Praxis-Abstimmung absterben. Aber wenn sich Ausbeutung, Klassenherrschaft und Ideologie als verzichtbar erweisen, wäre das zu verschmerzen.

Tilman Reitz ist Professor für Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie an der Universität Jena.

[1] Tristam Hunt: Friedrich Engels. Der Mann, der den Marxismus erfand, a. d. Engl. v. Klaus-Dieter Schmidt, Berlin 2012 (The frock-coated communist. The revolutionary life of Friedrich Engels, London 2009).

[2] Es handelt sich um ein „Gespräch mit José, Arbeiter bei Renault in Billancourt, und J.-P. Barrou“ das in der Libération erschien („L’intellectuel sert à rassembler les idées mais son savoir est partiel par rapport au savoir ouvrier“). Foucault, Schriften in vier Bänden. Dits et Écrits, Bd. 2, 524-527.

[3] Louis Althusser: „Über die materialistische Dialektik“, in: Für Marx, a. d. Frz. v. Karin Brachmann u. Gabriele Grigrath, Frankfurt a. M. 1965, 100-167, 124.