Wer regelt das mit dem Klimawandel? Unternehmen und ihre Pflichten

Von Swaantje Siebke (Dortmund)

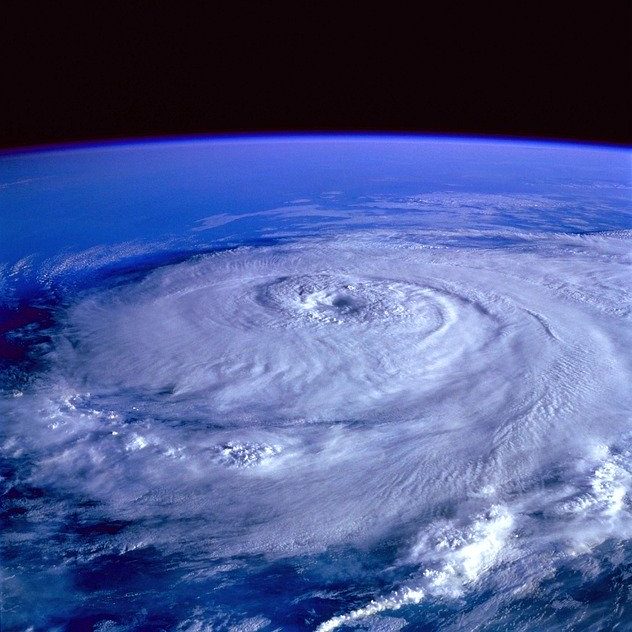

Der Klimawandel ist nicht nur bedrohlich, er ist auch ungerecht. Die negativen Konsequenzen erleben vor allem diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben: Arme Menschen, Menschen, die im globalen Süden leben und Menschen, die noch gar nicht geboren wurden. Es werden die grundlegenden Rechte vieler Menschen auf Nahrung, Trinkwasser sowie Lebensraum verletzt und es sieht momentan nicht so aus, als würde sich das bessern. Bei so viel Ungerechtigkeit werden die meisten Menschen darin übereinstimmen, dass etwas gegen die Klimawandel und sein Folgen getan werden sollte. Aber: Wer hat eigentlich die Pflicht, etwas zu tun?

Die gängigste Antwort auf diese Frage lautet: Die Staaten der Erde. Sie sind am ehesten dazu legitimiert und in der machtvollen Position weitreichende Entscheidungen zu treffen. Eine weitere Antwort lautet: Wir alle – vor allem diejenigen von uns, die als Reiche und Wohlhabende in den reichen und wohlhabenden Ländern leben, die in der Vergangenheit und Gegenwart einen besonders großen Anteil an den Ursachen des Klimawandels hatten und haben. Wir sollten unseren Lebensstil überdenken und anpassen, weniger und anders konsumieren. In der jüngeren Vergangenheit ist noch eine mögliche Antwort hinzugekommen: Auch die großen transnationalen Unternehmen wie Google, Siemens, Volkswagen und Nestlé haben die Pflicht, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Oder genauer formuliert: Die Unternehmen sollen das, was sie bisher tun, nicht mehr in gleicher Weise tun. Sie sollen also durch ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nicht mehr zum Klimawandel beitragen. Zu allen drei Antwortmöglichkeiten gibt es umfangreiche philosophische Debatten bei denen großer Konsens darüber besteht, dass Staaten wichtige (oder sogar zentrale) Akteure in der Bekämpfung des Klimawandels sind.[1] Mehr Uneinigkeit herrscht bei der Frage nach den Pflichten, die einzelne Menschen oder Unternehmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben.

Ich möchte mich hier mit der letzten Antwortmöglichkeit auseinandersetzen und dies anhand eines aktuellen Beispiels tun: Siemens hatte 2019 einen Vertrag über die Lieferung von Signaltechnik für eine Zugstrecke, auf der Kohle von einem Kohlebergwerk zu einem Hafen gebracht werden soll, mit den indischen Konzern Adani unterzeichnet.[2] Die Aktivist*innen, die Siemens kritisieren, wollen erreichen, dass Siemens von dem Vertrag mit Adani zurücktritt und sich so nicht mehr an dem Kohlebergwerk beteiligt, da Energiegewinnung durch Kohle klimaschädlich ist.[3]

Bei diesem Beispiel gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, die Kritik zu betrachten: Erstmal könnte sie darauf abzielen, dass Siemens entgegen seiner eigenen proklamierten Ziele handelt. Siemens hatte im September 2015 erklärt, als erster großer Industriekonzern bis zum Jahr 2030 eine neutrale CO2-Bilanz anzustreben und bereits bis zum Jahr 2020 die Emissionen zu halbieren.[4] Das ist eine spannende Perspektive, aber ich möchte grundsätzlicher fragen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, von einem Kontern wie Siemens zu fordern, dass er sich für den Klimaschutz einsetzt?[5] Denn das genau tun die Aktivist*innen: Sie üben moralische Kritik an der unternehmerischen Entscheidung von Siemens.

Es gibt vier Argumente, die klassischerweise gegen eine Verantwortung oder Pflicht von Unternehmen zum Klimaschutz angeführt werden. Erstens kann man argumentieren, dass Unternehmen privatwirtschaftliche Akteure sind, die nur dazu da sind, Profit zu machen. Zweitens lässt sich argumentieren, dass Unternehmen nicht moralisch falsch handeln, wenn sie sich an das Gesetz, also an die von den Staaten vorgegebenen Regeln, halten. Dieses Argument verweist darauf, dass es eben nicht die Unternehmen, sondern die Staaten sind, die die Pflicht für den Klimaschutz tragen. Das dritte Argument geht ähnlich vor, nur dass es die Pflicht zum Klimaschutz nicht den Staaten, sondern den Kund*innen zuweist: Es besagt, dass Unternehmen nur produzieren und anbieten, was gekauft wird und das wiederum liegt in der Entscheidung der Kund*innen.[6] Viertens könnte man noch vorbringen, dass es keinen Unterschied macht, ob Siemens die Signaltechnik liefert oder nicht, da ein anderes Unternehmen den Auftrag angenommen hätte, hätte Siemens es nicht getan. Um es vorweg zu nehmen: Alle vier Argumentationswege können nicht vollständig überzeugen und es bleibt Raum für Klimaschutzpflichten von Unternehmen.

Die erste Verteidigungsstrategie von Siemens könnte also sein, darauf zu verweisen, dass es die ausschließliche Pflicht ist, Profit zu erwirtschaften, denn dazu seien Unternehmen ja nun mal da. Der Erfolg von Siemens als privatwirtschaftliches Unternehmen wird daran gemessen, wie hoch der erwirtschaftete Gewinn und die Dividende, die den Anteileigner*innen ausgezahlt wird, sind. Aus dieser Perspektive haben Unternehmen entweder gar keinen anderen als einen gewinnmaximierenden Zweck oder es wird zumindest alles andere diesem Ziel untergeordnet. Klimaschutzpflichten kann Siemens dann nur haben, wenn dies gleichzeitig wirtschaftliche Gewinne bringt. Nach der klassischen wirtschaftsliberalen Position sollte der Staat den Unternehmen auch keine weiteren Pflichten auferlegen, sondern lediglich das Funktionieren des Marktes gewährleisten. Dann wären auch positive Effekte für die Gesellschaft sichergestellt. Denn wenn Siemens Gewinne erwirtschaftet, trägt das Unternehmen zum Gemeinwohl bei, da es nachgefragte Güter und Dienstleistungen anbiete und Gehälter und Steuern zahlt, die dann wieder investiert werden können.

Gegen diese Position lassen sich vor allem zwei Kritiken anbringen: Zum einen stimmen die relevanten Grundannahmen dieser Position nicht. In der realen Welt, anders als in den ökonomischen Modellannahmen, gibt es weder perfekten Wettbewerb noch vollständige Informationssymmetrie, was aber für den idealen Markt mit diesen rein positiven Effekten notwendig wäre.[7] Daher führen zum anderen die wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen zu weitreichenden negativen Folgen wie Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen. Es ist unstrittig, dass die Förderung von Kohle und ihre Verbrennung zur Stromgewinnung zum Klimawandel beitragen. Bei der Kritik geht es vor allem darum, dass die Kosten, die durch den Klimawandel entstehen, nicht von Siemens (oder Adani) getragen werden. Diese Kosten werden nach der Logik der ersten Verteidigungsstrategie externalisiert bzw. diskontiert – sie müssen von den Menschen und Gesellschaften getragen werden, jetzt und in der Zukunft. Diese nicht eingepreisten Kosten ermöglichen es Unternehmen Gewinne zu machen, ohne sich um (bestimmte) negative Konsequenzen ihres Handelns Gedanken zu machen. Die Rechnung, dass Unternehmensgewinne gleichbedeutend mit rein positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen sind, geht also nicht auf. Es müsste also sichergestellt werden, dass auch solche Kosten in die Unternehmensbilanz einfließen. Erst wenn das gelingt, wäre die Argumentation schlüssig. Bis dahin lassen sich moralische Forderungen an Unternehmen mit dieser Argumentation nicht insgesamt zurückweisen.

Ein Weg, um diese Kosten den Unternehmen in Rechnung zu stellen, sind gesetzliche Regelungen. Damit sind wir bei der zweiten Verteidigungsstrategie angelangt. Schließt man sich dieser Argumentation an, dann heißt das, dass man zwar von Unternehmen mehr verlangen kann, als nur Gewinne zu erwirtschaften, aber dass dieses „mehr“ von Gesetzen geregelt sein muss und nicht über deren Inhalt hinausgeht. Es sind also die Staaten, die die Regeln für Klimaschutz festlegen und damit auch entscheiden können, dass ein Unternehmen für die negativen Klimaauswirkungen aufkommen muss, die bei der Produktion und dem Verkauf der eigenen Produkte und Dienstleistungen (und vielleicht sogar deren Nutzung) entstehen. Siemens müsste also nur das für den Klimaschutz leisten, was der Staat vorschreibt, in dem Siemens jeweils tätig ist. Damit ist der von Unternehmen (moralisch) zu erwartende Beitrag zum Klimaschutz vollständig abhängig von den jeweiligen staatlichen Vorgaben.

Damit hängt aber ein Problem zusammen: Damit staatliche Regulierung das leisten kann, müssten die Regierungen und mit ihnen die politischen Entscheidungsträger*innen vollkommen unparteiisch die Gesetze zur Regulierung der Unternehmen erlassen. Das ist aber in den seltensten Fällen tatsächlich so. Unternehmen sind in viele politischen Entscheidungsprozesse, in denen es um die Regelung ihres eigenen Handlungsspielraums geht, einbezogen und können diese beeinflussen. Sie liefern den Politiker*innen und den Ministerialbeamt*innen wichtige Informationen und Expertise und vertreten im gleichen Zug aber vor allem ihre wirtschaftlichen Interessen. Das ist nicht unbedingt ein Problem, sondern für gute politische Entscheidungen ist umfangreiches Wissen notwendig und sinnvoll. Allerdings sind Politiker*innen für die (Wieder-)Wahl in hohem Maße von der wirtschaftlichen Bilanz und von der Entwicklung des Arbeitsmarktes abhängig und beides hängt direkt mit dem wirtschaftlichen Erfolg und Wohlwollen der Unternehmen zusammen. Dieser Zusammenhang liefert den Unternehmen große politische Macht. Das zeigt sich unter anderem darin, dass transnationale Unternehmen wie Siemens damit drohen können, ihre Produktionsstätte in ein anderes Land zu verlegen oder auch zukünftige Investitionen dort zu tätigen, wo es möglichst wenig gesetzliche Vorgaben zum Klimaschutz gibt. Das Phänomen ist als regime shopping bekannt und befördert die Konkurrenz unter den Staaten.[8] Die Staaten überbieten sich mit Anreizen für Unternehmen und unterbieten sich gleichermaßen mit laxen Regularien – und dabei geht es nicht nur um Klimaschutz, sondern ebenso um Arbeitsschutz, Lohnniveau, etc. Nicht nur umgehen Unternehmen die Einpreisung der tatsächlichen Kosten ihres wirtschaftlichen Handelns, ihnen wird auch noch eine vermeintliche Bestätigung für die Rechtfertigung geliefert, dass Unternehmen Arbeitsplätze bereitstellen und Steuern zahlen und damit bereits ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Obwohl an dieser Darstellung erhebliche Zweifel gerechtfertigt sind, wird immer wieder darauf verwiesen.

Ein weiterer Umstand ist für die Unparteilichkeit von politischen Entscheidungen hinderlich: Die personelle Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft. Damit sind sowohl persönliche und freundschaftliche Kontakte zwischen Politiker*innen und leitenden Ministerialbeamt*innen einerseits und führenden Mitarbeiter*innen in Wirtschaftsunternehmen und –verbänden andererseits gemeint, als auch der als Drehtüren-Effekt bezeichnete Wechsel zwischen Jobs in der Politik und der Wirtschaft von der gleichen Personengruppe.[9] Dies schließt zum einen solche Wechsel ein, die über das Personalaustauschprogramm „Seitenwechsel“ oder Stellen externer Mitarbeiter*innen auf Zeit organisiert sind und bei denen die Personen weiterhin im Unternehmen oder Verband angestellt bleiben.[10] Wirtschaft und Verbände bekommen dadurch Zugang zu Insiderwissen und dem Entstehungsprozess von Gesetzestexten. Zum anderen bezieht sich dieser Effekt auf den Wechsel von ehemaligen Politiker*innen und Mitarbeiter*innen in Ministerien in die Wirtschaft. Diese Zukunftsperspektive liefert einen Anreiz, günstige politische Entscheidungen für (potentiellen) zukünftigen Arbeitgeber zu treffen. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die staatliche Regulierung allein dazu führt, dass Unternehmen alle Kosten ihres wirtschaftlichen Handelns, die durch den Klimawandel entstehen, tragen werden. Es bleibt also Raum für moralische Forderungen an Unternehmen.

Mit der dritten Verteidigungsstrategie lässt sich darauf reagieren. Die moralischen Forderungen sind vielmehr an die Kund*innen zu richten, denn Unternehmen reagieren nur darauf, was gekauft wird. Dahinter steckt erstens die Annahme, dass Produkte und Dienstleistungen teurer und damit weniger konkurrenzfähig sind, wenn sie klimaschützend sind. Die Abnehmer*innen der Produkte und Dienstleistungen müssten also bereit und in der Lage sein, für Klimaschutz mehr Geld auszugeben. Weiterhin wird zweitens angenommen, dass das nicht der Fall ist und dass es sich die Unternehmen dann nicht leisten können, solche Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie sind also vollständig von ihren Kund*innen abhängig.

Dieses Argument ist allerdings keineswegs so überzeugend, wie es bisweilen dargestellt wird. Erstens ist nicht geklärt, ob es wirklich gerechtfertigt ist, dass die Produkte teurer sind. Zweitens lässt sich die Frage stellen, ob das Unternehmen ausreichend in das klimaschützende Produkt investiert hat, um es im Vergleich zu Konkurrenzprodukten attraktiv zu machen. Noch viel zentraler ist aber drittens, dass Unternehmen durch Marketing die Konsumpräferenzen wesentlich beeinflussen. Die starke Nachfrage nach SUVs ist mit Sicherheit keine Vorliebe, die Kund*innen vollständig ohne die Marketingaktivitäten der Hersteller ausgebildet haben. Wenn die Unternehmen aber starken Einfluss auf die Entscheidungen der Kund*innen haben, dann wäre es ihnen zumindest möglich, die Kaufentscheidungen für klimaschützende Produkte zu unterstützen. Dass nur Kund*innen moralische Pflichten haben, scheint daher nicht besonders überzeugend.

Beim Siemens-Bespiel gibt es eine weitere Argumentationsmöglichkeit: Da Signaltechnik selbst nicht klimaschädlich ist, könnte man argumentieren, dass Siemens nur Verantwortung für die Herstellung- und Lieferprozesse hat. Dass der belieferte Konzern Adani die Technik für die Infrastruktur eines Kohlebergwerks nutzen wird, ist Siemens zwar bewusst, dies liegt allerdings im Verantwortungsbereich von Adani – also beim Kunden. Diese Position würde bedeuten, dass die Verantwortung nur bis zu den eigenen Produkten, ihrer Herstellung und ihrem Vertrieb, nicht aber darüber hinaus reicht. Die CO2-Emissionen durch die Verstromung von Kohle könnten nicht Siemens angelastet werden, sondern müssten Adani bzw. den Käufer*innen des Kohlestroms angelastet werden.

Dieses Argument ist zunächst sehr einleuchtend. Unternehmen können nicht für alle Schädigungen, die sich aus der Nutzungen ihrer Produkte ergeben, verantwortlich gemacht werden. Wir würden die Hersteller von Filzstiften ja auch nicht dafür verantwortlich machen, wenn unsere Kinder Bilder an unsere Wohnzimmerwand malen. Ein Grund hierfür ist, dass die Schädigung nicht mit dem Zweck des Produktes verbunden ist. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, die es zu bedenken gilt. Iris Marion Young hat dies für strukturelle Ungerechtigkeiten überzeugend dargestellt: Nach ihrem Social Connection Model gilt, dass alle diejenigen, die durch ihre Handlungen zu strukturellen Prozessen mit ungerechten Folgen beitragen, auch die gemeinsame Verantwortung für die resultierende Ungerechtigkeit tragen.[11] Das gilt eben selbst dann, wenn das Verhalten der Akteure selbst nicht moralisch falsch ist. Wenn Siemens Signaltechnik für eine Zugstrecke liefert, ist das kein moralisches Problem, sofern sich Siemens bei der Produktion und Lieferung nichts zuschulden kommen lässt. Wenn aber diese Signaltechnik eingesetzt wird, um Kohle zu transportieren, die dann im Prozess der Stromerzeugung zum Klimawandel beiträgt, dann trägt Siemens indirekt zu den ungerechten Folgen des Klimawandels bei. Welche Pflichten für Siemens daraus folgen – also ob direkt ein moralisches Verbot gelten sollte, diese Signaltechnik nicht zu liefern – ist dabei aber nicht klar.

Was ist dann aber mit dem vierten Argument, dass es überhaupt keinen Unterschied für die globale Klimabilanz macht, ob nun Siemens die Signaltechnik liefert oder nicht? Klassischerweise wird angenommen, dass es nur dann eine Pflicht zu einer bestimmten Handlung (oder deren Unterlassung) geben kann, wenn dies auch einen Beitrag zum gewünschten Ergebnis liefert, in diesem Fall also zur Reduktion der negativen Folgen des Klimawandels. Im vorliegenden Fall wäre das Ergebnis aber schlicht, dass Siemens der Profit entgeht, während ein konkurrierender Konzern stattdessen Profit macht und die Klimabilanz gleichbleibt.

Mit Young könnte man darauf entgegen, dass diese Darstellung eben nicht zu strukturellen Ungerechtigkeiten wie dem Klimawandel passt, da es nicht darum geht Schuld zuzuweisen, sondern um die Zuschreibung prospektive Verantwortung. Diese Verantwortung entsteht, weil die Akteure in einem System aus Kooperationen und Konkurrenz agieren und in diesem Zielen verfolgen und Nutzen für sich generieren.[12]

In gewisser Weise stehen wir damit wieder am Anfang der Argumentation und müssen uns fragen, welchen Nutzen Unternehmen in unseren Gesellschaften erbringen sollen und wie dies mit dem Gemeinwohl vereinbar ist. Es bleibt also Raum für moralische Forderungen an Unternehmen. Welche das genau sein könnten, dafür kann und sollte die Philosophie Vorschläge für eine gesellschaftliche Debatte unterbreiten.

Swaantje Siebke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie und Politikwissenschaft der TU Dortmund und arbeitet an einer Dissertation mit dem Arbeitstitel Gerechtigkeitspflichten von Unternehmen als politische Akteure – Klimawandel und die Automobilindustrie.

[1] Meist werden Staaten in diesem Sinne als kollektive Akteure verstanden, wobei die Regierungen dann stellvertretend für ihre Bürger*innen entscheiden und handeln. So tun dies auch Dominic Roser und Christian Seidel in ihrer Einführung zur Klimaethik: Roser, Dominic und Christian Seidel. 2015. Ethik des Klimawandels. Eine Einführung. Darmstadt: WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 83

[2] Ismar, Georg; Schaudwet, Christian und Lisa Ngyuen. 2020. Wieso der Siemens-Adani-Deal so umstritten ist. https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/kohlebergwerk-in-australien-wieso-der-siemens-adani-deal-so-umstritten-ist/25426538.html, Stand: 13.01.2020, 11:57 Uhr [Letzter Zugriff: 27.01.2020]; Siemens 2020. Joe Kaeser on Adani Carmichael project. https://press.siemens.com/global/en/news/joe-kaeser-adani-carmichael-project, Stand 12. Januar 2020 [Letzter Zugriff: 03.02.2020].

[3] tagesschau.de. 2020. Klimaaktivisten legen sich mit Siemens an. https://www.tagesschau.de/wirtschaft/siemens-kohle-proteste-101.html, Stand: 13.01.2020 16:59 Uhr [Letzter Zugriff: 27.01.2020]

[4] Siemens. 2015. Siemens will bis 2030 klimaneutral sein. https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/siemens-will-bis-2030-klimaneutral-sein, Stand 15. September 2015 [Letzter Zugriff: 03.02.2020]

[5] Eine weitere wichtige Perspektive bei diesem Beispiel muss hier außen vor bleiben: Adani ist ein indischer Konzern und mit der Energie durch Kohle werden Menschen in Indien versorgt, die ein Recht auf Entwicklung haben. Dieses Recht muss sorgfältig ins Verhältnis zum Klimaschutz gesetzt werden. Hier soll es nur darum gehen zu fragen, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, moralische Forderungen zum Klimaschutz an Unternehmen zu stellen.

[6] Diese Formulierung ist natürlich eine Zuspitzung. In der Debatte um moralische Pflichten von Konsument*innen werden meist keine Entweder-Unternehmen-oder-Konsument*innen-Positionen vertreten. Ein Beispiel für eine ausführliche Auseinandersetzung: Schmidt, Imke. 2016. Consumer Social Responsibility. Gemeinsame Verantwortung für nachhaltiges Konsumieren und Produzieren. Wiesbaden: Springer VS.

[7] Heath, Joseph. 2014. Morality, Competition, and the Firm. The Market Failures Approach to Business Ethics. Oxford u.a.: Oxford University Press. S. 34.

[8] Crouch, Colin. 2010. The Global Firm: The Problem of the Giant Firm in Democratic Capitalism. In: David Coen et al. (Hrsg.), The Oxford Handbook of Business and Government. Oxford: Oxford University Press, 148-179.

[9] Bode, Thilo. 2018. Die Diktatur der Konzerne. Wie globale Unternehmen uns schaden und die Demokratie zerstören. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. S. 35.

[10] Die Bundesregierung. 2008. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Einsatz von außerhalb des öffentlichen Dienstes Beschäftigten (externen Personen) in der Bundesverwaltung vom 17. Juli 2008. http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_17072008_O4013300111.htm [Letzter Zugriff: 25.03.2020].

[11] Young, Iris M. 2013. Responsibility for Justice. New York: Oxford University Press. S. 96.

[12] Young, Iris M. 2013. Responsibility for Justice. New York: Oxford University Press. S. 105.