Covidologisches Zupfen

Von Martin Krohs (Berlin)

Warum sind die Debatten um die Covid-Maßnahmen so rabiat, gerade die virtuellen? Auf facebook und twitter, in den Foren und Kommentarspalten bestimmen Verachtung, Überheblichkeit, Hass und Häme den Ton. Lockdown oder Öffnung, Zero Covid oder mit dem Virus leben? Ziel der Auseinandersetzung ist nicht so sehr, den anderen zu überzeugen, sondern eher dessen knock-out. Das ist nicht nur schmerzhaft anzusehen, es hilft auch bei der Bewältigung der Pandemie nicht weiter.

Man möchte die ineinander verkeilten Kontrahenten zur Vernunft rufen, aber was soll das nutzen, wenn jede Seite glaubt, eben gerade diese Vernunft exklusiv auf ihrer eigenen Seite zu haben? Nicht nur sind in der Covid-Konstellation die verschiedensten Problemstränge aus Epistemologie und Politologie, Medientheorie und Ethik ineinander verschlungen – auch das, was als Lösungsweg oder wenigstens als Hoffnung auf Entschärfung erscheint, knotet sich als eigene Schlaufe noch selbst mit ins Problem hinein. Wenn es etwas wie eine gordische Konfrontation[1] gibt, dann stecken wir gerade mittendrin.

Es könnte, wie bei anderen Verschlingungen auch (Fischernetze, Haare, USB-Kabel), helfen, durch vorsichtiges Zupfen von verschiedenen Seiten zunächst eine Lockerung der Problemlage herbeizuführen. Etwas in dieser Art will ich hier versuchen. Jeweils von weit außen, immer nur einen Zentimeter, ohne darauf zu spekulieren, dass sich davon der Knoten löst. Was hat Deutschland gerade um den Verstand, zumindest den gegenseitigen Respekt gebracht? Ein mehrachsig gekreuzter Miniessay, ein kleines covidologisches Eklektikum in neun Punkten.

1. Keine Begegnung

Der öffentliche Raum ist längst der virtuelle, und in dem gibt es kein Gegenüber. Gerade dann nicht, wenn man in ihm nicht zoomt oder voice-callt, sondern einander schreibt. Der twitterer, der Kommentator, der auf seinen Tasten tippende social-media-Akteur setzt sich nicht mit Menschen auseinander, sondern mit bits of text, mit puren Enonziationen. Identifiziert er diese als feindlich, so hindert ihn nichts daran, sie zum target zu erklären und zu bekämpfen – kaum anders als ein Drohnen-Operator seine unsichtbaren Gegner. So weit muss es nicht immer gehen. Dennoch: Einer Person aus Fleisch und Blut würde man niemals so begegnen wie einem Kommentar im Internet.

Eine Person ist ja weit mehr als das, was sie sagt oder schreibt. Das Französische redet vom autrui – Levinas sagte, von dessen Antlitz gehe der unbedingte Appel der Verantwortung aus, und von dem alles weitere sonst: Ethik war für ihn die eigentliche Ontologie. Autrui kann im Deutschen sowohl der Andere wie der Nächste wie auch der Fremde sein. Hinter dem text-bit steht noch weniger als der Fremde – nämlich der Niemand, die Un-Person. Wann immer man heute über Öffentlichkeit nachdenkt, muss man diese Depersonalisierung mit in Anschlag bringen. Der virtuelle Diskurs entsteht, indem Menschen mit Texten interagieren und nicht mit Menschen – und das in real time.

2. Extimität

Im virtuellen sozialmedialen Raum paart sich totale Öffentlichkeit (jeder kann alles lesen) mit der Regellosigkeit des Privaten (jeder kann alles sagen). Ein tweet, in dem ein User seine innerste Befindlichkeit äußert, kann innerhalb weniger Stunden von Hunderttausenden gelesen, kommentiert, beantwortet sein. Das Intime ist äußerlich geworden, die Sphären vermischen sich. Lacan hatte ein originelles Oxymoron geprägt (auch wenn er es eher „psychiatrisch“ verwendete[2]): „extimité“, die „Äußerlich-Innerlichkeit“. Der virtuelle Raum ist genau solch ein verschränktes Innen-Außen.

Der Modus der Innerlichkeit spielt nicht nur individuell, sondern auch kollektiv im Netz eine wichtige Rolle. User schließen sich, als säßen sie hinter verschlossenen Türen, in Konsensgruppen zusammen, unterfüttern ihren Standpunkt mit Faktenmaterial und Argumenten und feiern denjenigen Kollegen am lautesten, der am heftigsten dem Gegner eins auszuwischen verspricht. Dieses Geschehen ist „privat“. Allerdings haben die Türen, hinter denen es stattfindet, keine Wände um sich herum. Deshalb ist es zugleich „publik“. Jeder kann von außen zuschauen oder sich gleich selbst mit an den Stammtisch seiner Erzfeinde setzen. Es dauert dann nicht lange, bis die ersten Biergläser fliegen. Doch selbst wenn sie das nicht tun, bleibt die Extimität verwirrend und hat immer etwas Brenzliges – sie ist eine Art Kurzschluss der Sphären[3] und damit auch ein Kurzschluss der textlichen Gattungen. Eine bessere „Gattungs-Differenzierungs-Kompetenz“ zu entwickeln könnte durchaus zu einer neuen Herausforderung für die Interaktion in der virtuellen Textlichkeit werden.

3. Zweimal „politisch“

Covid ist nicht nur ein diffiziles wissenschaftliches, sondern auch ein eminent politisches Thema – aber was verstehen die Debattenteilnehmer unter „politisch“? Im Internet ist ein aktivistisches Verständnis des Politischen zum Standard geworden. Auf Lockdown-Seite wird Politik als Mission verstanden – den Fakten muss zu ihrem Recht verholfen, schlimmeres Unheil verhindert werden. Auf Antilockdown-Seite wird sie als Widerstand begriffen: dunkle, jedenfalls fehlgeleitete Mächte sind zu enttarnen und zu überwinden, um Freiheit und Selbstverantwortung wiederzugewinnen.

Es gab eine andere, ältere Bedeutung von „politisch“, nämlich als fairer Wettstreit von alternativen, auch diametral divergierenden Programmen. Ihre Entwicklungslinie führt von den Sophisten[4] über den Liberalismus der Aufklärung bis zum modernen Pluralismus – einerseits zur public choice theory, die sich am ökonomischen Marktgeschehen orientiert, andererseits zu agonistischen Modellen wie dem von Chantal Mouffe, die die divergierenden, dialektischen Momenta des Politischen prozedural einhegen wollen.

Sicher, derartige systemische oder konkurrenzistische Auffassungen des Politischen haben ihren eigentlichen Ort auf einer metapolitischen Ebene. Es ist nicht leicht, ihnen anzuhängen und zugleich eine starke Agenda zu verfolgen. Aber genau das wäre die Kunst: Für ein Programm zu streiten im Bewusstsein, dass das ihm konträre nicht weniger valide sein muss. Vergisst man, sie zu praktizieren, dann militarisiert sich der Konflikt. Und der Hügel, auf dem zuvor das Forum stand, wird von Einsatztruppen im Sturm genommen – von allen Flanken zugleich.

4. Epistemologisches Vakuum

Nicht nur politisch ist die Metaebene unterbesetzt, sondern auch epistemologisch. Die öffentlichen Debatten werden dominiert von einem simplen Objektivismus-Verifikationismus, nach dem Motto der Korrespondenz: Wahr ist, was Fakt ist – wobei die eindeutige Eruierbarkeit der Fakten vorausgesetzt wird.

Wahrheit in diesem Sinne wird dabei aber nicht nur als epistemische Kategorie gebraucht, sondern sie gilt zugleich als diskursiver Trumpf, der alles andere sticht: Wer seiner Meinung Gewicht verleihen will, der labelt sie als „Wahrheit“ um, so dass nun rundherum Wahrheiten miteinander im Clinch liegen.

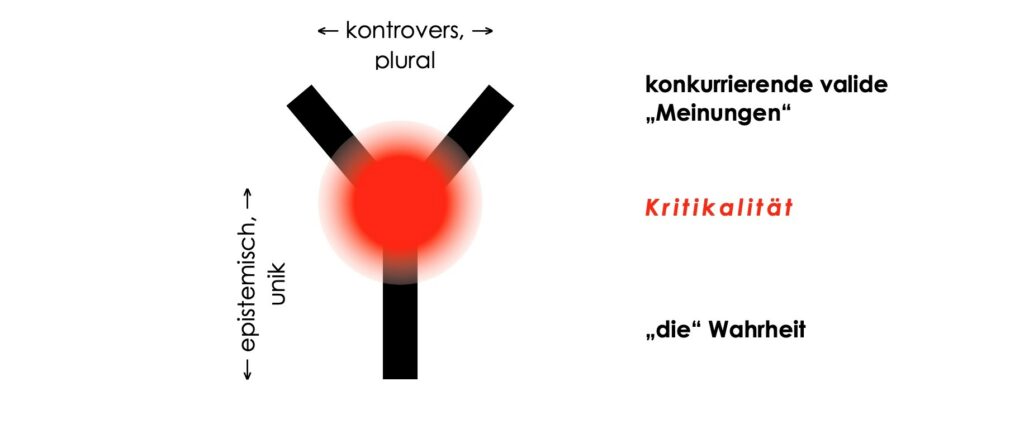

Gerade für die Covid-Themaik, die im Verschränkungsbereich von Wissenschaft und Politik situiert ist – und dabei massiv auf ethische Aporien zurückverweist –, wäre eine raffiniertere Konzeptualisierung der Erkenntnis und ihrer Pragmatik vonnöten. Kandidaten dafür gäbe es unter den jüngeren Theorien genug[5]. Allerdings sind es eben meist gerade nicht die ausgefeilten Theorien, die in der Öffentlichkeit wirksam werden, sondern eher die groben Daumenregeln, die griffigen philosophischen Heuristiken. Hilfreich wäre daher ein niederkomplexes, vortheoretisches Modell, das der Übergeneralisierung des objektivistischen Wahrheitsbegriffs entgegenwirkt, ohne jedoch in relativistische Beliebigkeit zu münden. Man könnte es sich etwa derart in Form eines Ypsilon vorstellen:

Solch ein simples gestalthaftes Schema illustriert, dass empirische Daten zwar in der Tat eindeutige, verbindliche Fakteneinsichten zu stützen vermögen („Wahrheiten“), dass ihre weitere Deutung und Konzeptualisierung aber auch miteinander konkurrierende und sogar konträre, dabei aber dennoch jeweils valide Auffassungen erzeugen kann („Meinungen“). Und dass sich vieles, worüber wir so reden und streiten, in der kritischen Zone zwischen beidem befindet – weshalb es eben auch ständig diskursiv neu sortiert werden muss. Und davon kann kein Wahrheits-Trumpf entbinden.[6]

Aber wenn selbst, wenn man dem öffentlichen Bewusstsein nur ein derart simples epistemologisches Schema als Alternative nahebringen wollte, wäre das keine einfache Aufgabe. Man müsste dazu den derzeitigen Diskurs entschieden aufstocken: Oberhalb des Redens über Fakten (beziehungsweise des Streitens über sie) müsste ein Reden über Reden über Fakten aufgesetzt werden. In dieser Metaetage würden die eher stillen Fragen verhandelt: Welche Überzeugungen, Konzeptionen, Projekte, Programme lassen sich auf dem jeweiligen Datenmaterial errichten? Wie standfest sind sie? Warum will partout keins lotrecht stehen bleiben, warum neigen sie sich unweigerlich nach links oder rechts? Es scheint, selbst das rigoroseste Denken wird vom Wollen überformt – sollte uns das frustrieren oder im Gegenteil erleichtern?

Das wäre, versteht sich, eine philosophische Etage. Ist die Öffentlichkeit an ihr interessiert? Es lohnt auf jeden Fall, sie dorthin einzuladen.

5. Desengagement

Zurück zur Medialität. Der öffentliche Raum ist nicht nur derjenige der social media, sondern auch weiterhin in beträchtlichem Maße der der redaktionellen Medien. Die üben sich bei der Covid- Thematik in Überengagement. In kaum einem redaktionellen Medium, ob „mainstream“ oder „alternativ“, erscheinen Materialien mit dem Ziel, KEINE Linie zu vertreten. Es wird fast immer Haltung kommuniziert, egal ob explizit (Kommentar, Meinungsstück) oder implizit (Interview, Reportage: die Haltung steckt im medialisierten Gegenstand). Die journalistische Kunst, seine eigene Meinung im Interesse der Leser vorübergehend zu verstecken, sie zu maskieren, sich bewusst methodisch zu desengagieren, wird kaum je praktiziert. Dabei hängt von ihr die Kohärenz des medialen Ökosystems ab – sind ausnahmslos alle Beiträge stark engagiert, so zerfällt der mediale Raum in isolierte Meinungsinseln, auf die man sich zwar retten kann, von denen man aber nicht mehr wegkommt. Medien dürfen die Nachfrage nach Meinung nicht nur befriedigen, sie müssen ihr auch entgegenarbeiten[7]. Dabei im Rahmen des Plausiblen und Vernünftigen zu bleiben, gerade darin liegt journalistische Verantwortung.

6. Sakrobanalisierung von Wissenschaft

Im Rahmen der Covid-Debatten tobt ein Kampf um die Rolle der Wissenschaft. Follow the science ist für die einen zum Wahlspruch geworden, für die anderen zum roten Tuch. Wissenschaft wirft in der „covidialen Konstellation“ nicht nur in Hinblick auf Erkenntnis und Geltung Probleme auf, sondern auch als Institution und Praxis.

Wissenschaft wird derzeit einerseits sakralisiert, heilig gehalten als einzige Quelle epistemischer Verbindlichkeit, und zwar sowohl von denen, die ihr „followen“ wollen, als auch von deren Gegnern, die ja ebenso die Autorität „der“ Wissenschaft für sich reklamieren. Und andererseits wird Wissenschaft banalisiert dadurch, dass sie als Munition im Meinungskampf instrumentalisiert und damit ihres epistemischen Impetus entblößt wird.

Dass eine derartige Sakrobanalisierung dem adäquaten und produktiven öffentlichen Umgang mit Wissenschaft alles andere als zuträglich ist, liegt auf der Hand. Ob sich in ihr latente postmetaphysische Bedürfnisse, womöglich gar Notwendigkeiten manifestieren und wenn ja, welche dies sein könnten, diese Frage wäre weitere Reflexion und Analyse wert.

7. Metawert-Sakrileg

Der große Aufreger der vergangenen Wochen waren die #allesdichtmachen-Videos. Und natürlich geht es bei diesem Streit um mehr als nur um die Kollision zweier Programme der Krisenbewältigung – eines Programms der Schließung mit einem der Öffnung, eines der Medizin und Wissenschaft mit einem der Wirtschaft und Kultur, eines des „homeoffice“ mit einem der „Baustelle“, eines der Sicherheit mit einem der Freiheit.

Von Charles Taylor stammt der Begriff der „hypergoods“ oder „hypervalues“, die nicht nur „unvergleichlich viel wichtiger“ sind als andere Werte, sondern auch „den Standpunkt zur Verfügung stellen, vom dem aus diese [Werte] gewichtet und beurteilt werden und über sie entschieden wird“[8]. Solche hypervalues valorisieren also ihrerseits selbst wieder Werte(ordnungen), es sind „Werte über Werte“ oder Metawerte. Ergänzend dazu möchte ich mir aus der jüngeren politischen Psychologie das Konzept der sacred values ausleihen[9], die durch tabuisierende Absolutsetzung gegen einen trade-off geschützt werden (ich bitte um Entschuldigung für die Häufung der „Sakralisierungen“ in diesem und dem vorigen Abschnitt, es sind zwei voneinander unabhängige Phänomene) und deren Infragestellung die moralische community in harschest möglicher Weise bestraft.

Nimmt man nun hypergoods und sacred values gemeinsam und bezieht sie auf #allesdichtmachen, dann liegt folgender Gedanke nahe: Durch die Videos wurde ein sakralisierter Metawert angegriffen und daraufhin von der moral community aufs Vehementeste verteidigt, und dieser Metawert war das Verbot, das Verbot, Lebensanspruch gegen Lebensanspruch abzuwägen oder gar Lebenswert gegen Lebenswert, in Frage zu stellen.

Das Verbot, das Verbot in Frage zu stellen – diese Iteration ist entscheidend. Denn nicht das Lebensverhandlungsverbot selbst wurde ja von den Videomachern gebrochen (sie haben nicht, beispielsweise, die Werte junger und alter Menschenleben gegeneinander aufgerechnet), sondern das Verbot, an dieses Verbot überhaupt irgendwie diskursiv zu rühren. Das Verbotsrevisions-Verbot ist, obgleich der abstraktere, der höhere Wert (der hypervalue) und damit auch der sakralere.

Betrachtet man es so, dann erscheint der Skandal um die Videos als eine Art doppeltes Missverständnis. Die Videomacher meinten, „nur“ für ihre Rechte oder für Pluralismus einzutreten oder einen Konformismus der Medien zu enttarnen, begingen aber de facto ein handfestes Sakrileg. Daher bekamen sie auch die volle Kraft der moralischen Sanktionen zu spüren (umso mehr, als der tabuisierende Schutz dieses Verhandlungsverbots im Kontext deutscher Geschichte noch einmal verstärkt wird). Die Gegner der Videomacher ihrerseits verwenden erstaunlich große Ressourcen darauf, mit größter Akribie „rechte“ Verbindungen der Beteiligten offenzulegen (wobei das Adjektiv „rechts“ angesichts der weltanschaulichen Durchmischtheit des maßnahmenkritischen Lagers sicher problematisch ist) und sie des moralischen Zynismus und der sachlichen Inkompetenz zu zeihen. Das lässt sich aber eher als eine Ersatzhandlung begreifen, denn dass der eigentliche springende Punkt der Videos darin liegt, an das Verhandlungsverbots-Verhandlungsverbot zu rühren, können die #allesdichtmachen-Gegenspieler nicht thematisieren. Täten sie es, dann müssten sie selbst das Metaverbot thematisieren und würden damit ihrerseits das Tabu brechen.

Jenseits dieser sich quasi selbst beklemmenden Konstellation verbirgt sich die Frage, ob die Sach- und Problemlage es überhaupt erlaubt, diese Sakralisierungen in der bisherigen Absolutheit aufrecht zu erhalten, oder ob nicht die Tatsache, dass jede praktische Option, vom Nichthandeln bis zum totalen Lockdown, zwangsläufig mit einer Abwägung konfligierender vitaler Ziele einhergeht, ihre zumindest teilweise Verhandlung sowieso erzwingt. In diesem Fall, und mir scheint das plausibel, wäre ein Momentum des Sakrilegs der Situation selbst bereits inhärent. Die Herausforderung, mit den dann zunehmend wieder stärker in Erscheinung tretenden moralischen Aporien ohne die Hilfe schützender Sakralisierungen umzugehen, wäre allerdings immens.

8. Kognitive Wut

Steigen wir von den oberen Diskursetagen mit ihren Meta-Modellen und Hyper-Werten wieder hinab ins Erdgeschoss des einfachen Diskursteilnehmers. Der agiert, wie festgestellt, in einem weitgehend depersonalisierten Raum. Doch auch wenn ich als Netz-Akteur nur noch dem puren Text begegne, bleibe ich selbst ein Mensch. Und als solcher bin ich von der Covid-Situation vor besondere, mitunter quälende kognitive Herausforderungen gestellt.

Paul Watzlawick beschreibt in seinen Untersuchungen zu double binds und pragmatischen Paradoxa[10] ein (wohl von Pawlow durchgeführtes) Experiment, bei dem Hunde auf zwei verschiedene Signale trainiert wurden, eines beruhigend, eines alarmierend. Die Signale – im Beispiel ein Kreis und eine Ellipse – werden dann bis zur Ununterscheidbarkeit einander angenähert, so dass die Hunde zugleich die Botschaft für „Entwarnung“ und „Alarm“ erhielten bzw. ein mehrdeutiges, für sie nicht schlüssig interpretierbares Signal. Die Tiere wurden entweder wild vor Wut oder verfielen in eine ängstliche Apathie.

Ich denke, uns Corona-Bürgern ergeht es ähnlich: Seit über einem Jahr sind wir mit höchst widersprüchlichen Signalen konfrontiert, die noch die verlässlichsten Datensammlungen und Dashboards aussenden. Es will sich partout kein konsistentes Bild ergeben. Das Virus ist harmlos und grausam zugleich, Länder ohne strenge Maßnahmen schlagen sich recht gut oder katastrophal, der Impfstoff X gibt Anlass zur Besorgnis oder ist unbedenklich, die Kollateralschäden sind den primären vergleichbar oder eben nicht oder übertreffen sie oder mit geringeren Maßnahmen wären sie viel schlimmer – die Volatilität der Widersprüche sabotiert das Entstehen eines verlässlichen Realitätsgefühls und untergräbt die Strategien des begründeten Entscheidens. Und auch zurückziehen kann man sich nicht. Alles ist ständig am Kippen, alles in der Schwebe – gebeutelt rotiert das Hirn im Limbo der permanenten Revision.

Eine ganz und gar reguläre Reaktion auf diesen Zustand – neben Resignation, Aktionismus, Eskapismus, oder was es sonst noch alles geben mag – ist Wut und Aggression. Wobei gerade in einer Krisensituation eher Nüchternheit als Aufregung Not täte. Man muss sich schließlich irgendwie zusammenraufen.

9. Großzügigkeit

Oben hatte ich bedauert, dass Appelle an die Vernunft nichts nutzen, wenn beide Kontrahenten für sich in Anspruch nehmen, es sei eben just die Sache der Vernunft, für die sie kämpfen. Ganz unrecht haben sie ja damit beide nicht. Im Sinne einer Y-artigen politisch-epistemologischen Heuristik kann man annehmen, dass zwei unterschiedliche Vernunftanwendungen auch zwei verschiedene, ja konträre Auffassungen erzeugen. Wenn dann noch ein rein aktionistisches Politikverständnis dazukommt, ein blinder Glaube an die Objektivität von Wahrheit (auf beiden Seiten!), eine Über-und-zugleich-Unter-Schätzung der wissenschaftlichen Praxis sowie das verbotene Rühren an sakral geschützte Metawerte; wenn jeder vital betroffen ist und sich zugleich kognitiv zum Narren gehalten fühlt und sich das alles in einer depersonalisierten, durch Extimität verwirrten, durch mediales Überengagement fragmentierten Öffentlichkeit abspielt, dann ist der crash im Diskurs eigentlich bereits vorprogrammiert.

Kann man ihn wenigstens besser verstehen? Auf welche Achse kann man noch einen Blick werfen, an welcher Schlaufe dieses vertrackten selbstverwundenen Geflechts noch wenigstens ein kleines Bisschen zuppeln? Mein letzter Punkt ist ein ganz persönlicher, und ich formuliere ihn auch so: Mich nervt der deutsche Pedantismus. Die völlige Abwesenheit von Großzügigkeit. Und ich glaube auch, dass er der Sache schadet.

Großzügigkeit ist etwas anderes als Toleranz. Toleranz ist Aushalten. Zu Großzügigkeit gehört mehr. Nachsicht[11], vor allem aber Wohlwollen. Das genaue Gegenteil vom Generalverdacht – acht, du verfolgst doch nur Lobbyinteressen, du willst dich bereichern, du willst Macht, dir vernebelt die Angst den Verstand, dir sind die Alten / die Kinder / die Menschen in der dritten Welt / das Pflegepersonal / die Kultur egal – das genaue Gegenteil von diesen argwöhnischen, stets Hinterlist und trübe Absichten unterstellenden pauschalen Verdächtigungen, denen jeder seinen Gegner offenbar allzugern unterwirft. Ich finde, die sollten wir ein gutes Stück herunterdimmen. Die wenigsten Leute versuchen nicht, ihre Sache so gut wie möglich zu tun. Und dennoch kann man sich so schrecklich uneins sein.

Großzügigkeit ist eine Eigenschaft, die in derselben Himmelsrichtung zu finden ist wie Wurschtigkeit, nur siedelt man da in Deutschland gar nicht erst. Sicher, politische Akteure müssen penibel sein, wissenschaftliche erst recht. Aber Bürger, die einander gegenüber nicht auch mal fünfe gerade sein lassen können, werden zu Querulanten. Manchmal frage ich mich, ob Demokratie ohne eine abendliche Weinflasche auf dem Tisch überhaupt funktionieren kann. Selbst und gerade in tragischen und von Anlässen zu Ärger strotzenden Zeiten.

Martin Krohs ist freier Philosoph und Essayist in Berlin. Er arbeitet an einer spekulativen Biologie und einer akustischen Theorie des Geistes, publiziert in Medien wie ZEIT online und lettre international und führt ein philosophisches Notizbuch auf antipublik.de.

[1]. Das super wicked problem, dessen Lösungsmaßnahmen selbst wiederum Teil des Problems werden, ist zugleich ein Topos der post-normal science (siehe Fußnote 5). Hier im Rahmen der Klimathematik: Super Wicked Problems and Climate Change, Lazarus, R. J., Cornell Law Review 94, 1153-1233 (2009)

[2]. Lacan, J. (1959–1960). Le séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse. Paris: Seuil, 1986. siehe: Extimacy, David Pavón-Cuéllar, Encyclopedia of Critical Psychology, NY 2014 oder https://www.lacan.com/symptom/extimity.html

[3]. So unterscheidet etwa das Persönlichkeitsrecht zwischen Intimsphäre, Privatsphäre und Sozial – oder Öffentlichkeitssphäre: https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/persoenlichkeitsrechte/244835/sphaerenmodell

[4]. Die Linie von Protagoras zum Pluralismus wird untersucht in: Lauren J. Apfel, The Advent of Pluralism. Diversity and Conflict in the Age of Sophocles, OUP 2011

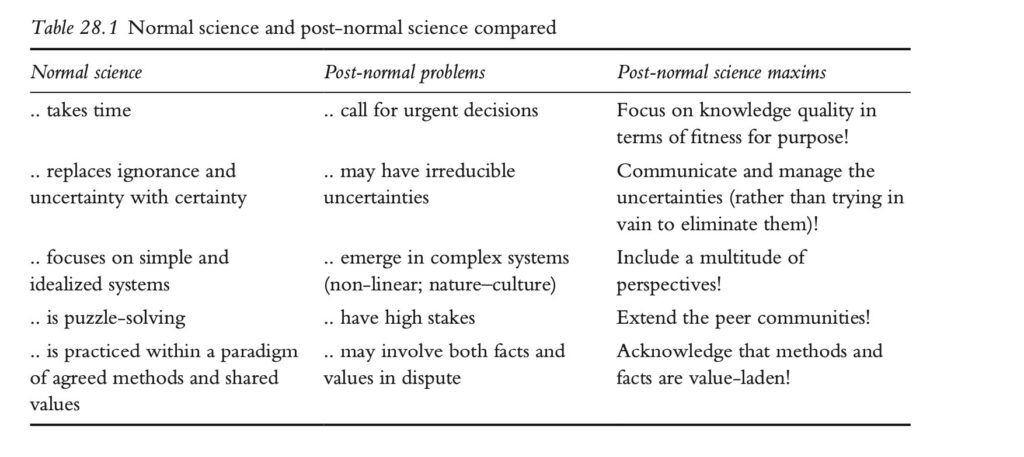

[5]. Neben dem Perspektivismus von Ronald N. Giere denke ich an die Interpretationskonstrukte von Günter Abel / Hans Lenk, vor allem aber an die in Deutschland leider wenig bekannte Theorie der post-normal science (PNS), die Silvio O. Funtowicz Jerome R. Ravetz seit 1993 entwickelt haben (Science for the post-normal age, Futures 25 / 7, September 1993, 739-755). Das „Motto“ der PNS lautet when facts are uncertain, values in dispute, stakes high and decisions urgent – geradezu maßgeschneidert für die Covid-Situation. Objekt der PNS ist das Interface zwischen Wissenschaft und Politik, der Ansatz ist deutlich pragmatisch orientiert, wurde stark in der Umweltökonomie rezipiert (vor allem im romanischen und skandinavischen Sprachbereich) und dient als Referenz in Richtlinien für wissenschaftliche Politikberatung unter anderem der EU-Kommission (https://www.sapea.info/topics/making-sense-of-science/). Leider ist nicht absehbar, dass die Öffentlichkeit bei ihrer Diskussion der aktuellen Hyperprobleme Popper und Kuhn vom Sockel stößt und stattdessen Ravetz und Funtowitz zu ihren wissenschafts-polito-theoretischen Superstars erklärt. Einen aktuellen Überblick liefert Clive L. Spash, Post-Normal Science (https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315679747.ch28 ) dem auch das folgende Bild entnommen ist.

[6]. Obwohl das Schema eine bewusst einfache heuristische Gestalt ist und es sich kaum im Rahmen einer strengen Theorie verwenden lässt, steht hinter ihm die durchaus ernst gemeinte Frage, wie sich eine agonistische Theorie des Politischen (wie diejenige von Chantal Mouffe) mit einem naturwissenschaftlich gedachten, empiristisch basierten Realismus in einer übergreifenden Konzeptionalisierung des „Erkenntnis-Handelns“ verbinden lässt.

[7]. Als best practice-Beispiel für einen agendamäßig desengagierten, aber journalistisch-handwerklich hoch anspruchsvollen Artikel zum Thema (leider hinter paywall): https://www.tagesanzeiger.ch/sind-die-fallzahlen-ueberhaupt-noch-relevant-919724922727

[8]. „Let me call higher-order goods of this kind ‚hypergoods‘, i.e., goods which not only are incomparably more important than others but provide the standpoint from which these must be weighed, judged, decided about.“ in: Charles Taylor, Sources of the Self, 1989, S. 63

[9]. Siehe z. B. Tetlock, P. E. (2003). Thinking the unthinkable: sacred values and taboo cognitions. Trends Cogn. Sci. 7, 320–324

[10]. Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin, Doti D. Jackson, Pragmatics of Human Communication, NY 1967, S. 216 f. und S. 260

[11]. Für eine moderne Studie der Nachsicht in Rückgriff auf die Aristotelische Epikie: Jean-Pierre Wils, Versuche über Ethik, Fribourg 2004 (Kap. 1)