Engagiert und hoffnungslos: Philosophieren am Ende der Welt (wie wir sie kennen)

Von Ana Honnacker (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover)

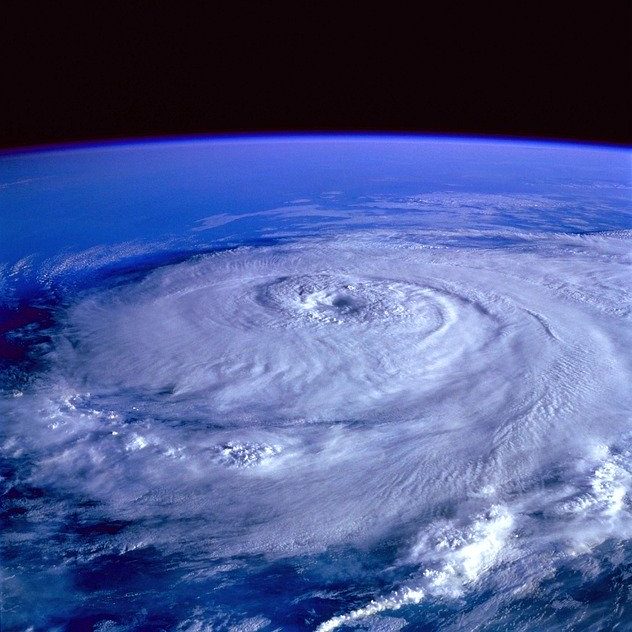

Im Sommer 2019 saß ich schwitzend am Schreibtisch und zweifelte zunehmend die Sinnhaftigkeit meines Tuns an. Die Aussicht darauf, ein mehrjähriges Schreibprojekt zu verfolgen, während das Zeitbudget, das der globalen menschlichen Gemeinschaft bleibt, um ihre Treibhausgasemissionen auf Null zu bringen, ähnlich rasant dahinschmilzt wie der Grönländische Eisschild, befremdete mich zusehends. Ein Buch auf den Weg zu bringen, zumal ein akademisch-philosophisches, dessen gesamtgesellschaftlicher Wirkungsgrad eingestandenermaßen gering sein würde, schien an geradezu lachhafter Weltferne nicht zu überbieten.

Nun ist Philosophierenden eine gewisse Weltferne nicht unvertraut und durchaus nicht per se abzulehnen. Sie ermöglicht eine gewisse Distanz zum tagesaktuellen Geschehen und in diesem Zuge ja gerade erst die Reflexion, der Rückzug eben den Rückblick – jedoch unter der größeren Perspektive eines Zukunftshorizonts, auf den hin gedacht (und gelebt) wird.

Angesichts der katastrophalen Veränderungen des Erdystems, mit denen wir bei einer weiterhin unbegrenzten Erwärmung der globalen Durchschnittstemperatur zu rechnen haben, ist dieser Horizont aber gefährdet. Er wird maximal prekär: „No future“ ist zurück. Wozu noch Philosophie treiben, wenn die Apokalypse vor der Tür steht? Muss der Platz eines jeden informierten Menschen unter diesen Bedingungen nicht auf der Straße, auf den Barrikaden, im politischen Protest sein statt am Schreibtisch?

Zurück zu den Dingen

Ein unbeteiligtes, von den Vorgängen der Welt unberührt bleibendes Philosophieren scheint mir in der Tat ein Luxus, den wir uns auf absehbare Zeit nicht mehr leisten können. Allerdings lässt sie sich selbst da, wo sie praktisch oder gar politisch werden sollte, nicht in Aktivismus auflösen. Was also könnte es heißen, im Zeitalter des Anthropozäns welthaltig und engagiert Philosophie zu treiben?

Eine erste, naheliegende Antwort ist die, sich den drängenden Problemen der Gegenwart zuzuwenden und sich für diese auch zuständig zu fühlen. Mit Blick auf die ökologische Krise, deren derzeit prominenteste, aber beileibe nicht einzige Manifestation der Klimawandel ist, könnte sich die Philosophie in die Disziplinen der Environmental Humanities einreihen. Zwar sind es die Naturwissenschaften, die über die physikalischen Zusammenhänge aufklären und deren Befunde Grundlage weiterer Überlegungen sein müssen, wie in Zukunft sinnvollerweise gewirtschaftet, gereist, konsumiert werden kann – Auskunft darüber wie diese beispiellose Transformation stattfinden kann, können wir aber durch die sciences nicht erwarten. Dass die Klimakrise kein rein technisches Problem ist und ihr folglich auch nicht durch eine rein technische Lösung beizukommen ist, ist eine Erkenntnis, die sich mehr und mehr durchsetzt. Vielmehr muss sie als wicked problem betrachtet werden, das eine starke kulturelle Komponente besitzt.

Unordentliches Denken

Der Philosophie kommt dann die Aufgabe zu, die Welt- und Selbstverhältnisse, die unsere Kultur prägen und sich nun als höchst problematisch erweisen, herauszuarbeiten. Nun hat die Umweltphilosophie seit ihren Anfängen vor allem die anthropozentristische Denkweise als Faktor menschlicher Ausbeutung alles Nicht-Menschlichen ausgemacht. Philosophische Vorschläge, das Verhältnis von Mensch und Natur neu und grundlegend anders zu denken, gibt es seit Jahrzehnten zur Genüge. Autor*innen wie Richard Routley, Val Plumwood oder Arne Næss haben die Überwindung des dichotomischen Dualismus von Mensch und Natur zu ihrem Anliegen gemacht. Bis hin zu gegenwärtigen posthumanistischen Ansätzen zieht sich das Projekt der Dezentrierung des Menschen. Könnten wir doch noch einmal völlig neu ansetzen und die Welt und alles, was sie bewohnt, noch einmal neu versammeln und in Beziehung setzen! Doch ein revolutionärer Befreiungsschlag darf wohl auch von den alternativen Ontologien, wie sie uns etwa von Donna Haraway oder Bruno Latour angeboten werden, eher nicht erwartet werden. Nicht, weil es ihren Entwürfen an philosophischer Radikalität mangelte, sondern gerade aufgrund der ungewohnten Perspektiven, nicht zuletzt auch auf uns selbst, die sie uns abverlangen. Es mag sein, dass wir uns in diesen neuen Ordnungen ökologisch weniger zerstörerisch verhalten würden – nur lassen sich diese nicht in einem Akt der Vernunft und des Willens aneignen oder gar verordnen. Sie lassen sich allenfalls erst nach und nach erproben und einüben und benötigen dafür einen adäquaten kulturellen, sozialen, politischen Rahmen oder zumindest experimentelle Spielräume in der bestehenden Ordnung. Diese kommen uns aber mit fortschreitender Krise abhanden.

Die Idee des großen philosophischen Wurfs, der alles ändert, mag auch einfach noch zu sehr einem aufklärerischen Gestus verhaftet sein. Sie wäre damit eine philosophische Verwandte des information deficit models, das das Ausbleiben einer angemessenen Reaktion auf die Erderwärmung auf fehlendes Wissen zurückführt. Dieses Erklärungsmodell greift deutlich zu kurz, wie beispielsweise die Soziologin Kari Norgaard ausführlich zeigt. Das Lamento „if people only knew“ verkennt ebenso die komplexen Mechanismen, die individuelle wie gesellschaftliche Transformationsprozesse blockieren, wie die Vorstellung, man müssen den Menschen lediglich die richtige Metaphysik verschreiben.

Mehr Öffentlichkeit wagen

Das führt zu einer zweiten, wesentlich bescheideneren Antwort auf die Frage, wie Philosophie sich einbringen kann, die aber ebenso auf ein klassisches Selbstverständnis zurückgreift: der Rolle von Philosophie als Mediatorin und Moderatorin. Hier ist insbesondere ihre analytische Kompetenz gefragt. Eben weil es keine einfache Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in politische Prozesse gibt, wie es die Forderung „Hört auf die Wissenschaft!“ suggerieren mag, braucht es Verständigung darüber, wie wir Großbegriffe wie Freiheit, Verantwortung oder Demokratie verstehen und ausgestalten wollen. Neben der begrifflichen „Grundlagenforschung“ im engeren Sinne, die einen spezialisierten Fachdiskurs erfordert, muss Philosophie dann auch den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und in der Lage sein, ihre Überlegungen verständlich zu kommunizieren.

Warum die Debatten um Liberalismus und individuelle Freiheit bzw. Rechte und Pflichten allein der Politik überlassen? Es gilt, an öffentlichen Diskursen teilzunehmen und sich nicht vornehm zurückzuhalten, nur weil diese sich vordergründig um so alltägliche (sprich: „unphilosophische“) Streitpunkte wie SUVs, Tempolimit oder Schnitzelkonsum drehen. Wo gesellschaftliche Werte verhandelt werden, hat die Philosophie einen Beitrag über den Seminarraum hinaus zu leisten. Und zwar im doppelten Wortsinne: Sie besitzt diese Kompetenz, sie soll sie aber auch aktiv zur Verfügung stellen. Die Berufung auf das Gebot der politischen Neutralität von Wissenschaft führt hier in die Irre, denn mit Blick auf die Klimakrise finden wir uns in einer Situation, in der auch Nichteinmischung eine politische Handlung ist. So stellt auch die (kritische) Begleitung von Bewegungen wie Extinction Rebellion oder den Fridays for Future eine konkrete Option dar, sich als Philosoph*in zu engagieren (und umgekehrt womöglich die eigenen Überlegungen empirisch anzureichern). Während die Scientists for Future Faktenchecks zur Verfügung stellen und die Validität von Klimaprognosen untermauern, um den Protest auf der Straße zu unterstützen, könnten Philosoph*innen etwa Konzepte zivilen Ungehorsams, revolutionären Handelns oder demokratischer Legitimation einbringen. (Und tun genau dies vielerorts bereits.)

Philosophieren im dark mode

Nun haben viele, die sich in ökologischen Diskursen einsetzen, über die Jahrzehnte des Warnens und Mahnens den Enthusiasmus verloren. Zwar schreitet die ökologische Bewusstseinsbildung immer weiter voran, und mit dem Beginn der weltweiten Proteste seit 2018 ist so etwas wie Aufbruchstimmung aufgekommen, trotzdem nehmen auch Phänomene wie climate anxiety und climate depression zu. Die Krise hat damit nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine existentielle Dimension. Die Hoffnung, dass die notwendigen gesellschaftlichen Transformationen stattfinden werden – und dass sie noch rechtzeitig stattfinden werden –, schwindet. Dort, wo sie nicht der Resignation und dem Nihilismus Platz macht, kann sich eine „heitere Hoffnungslosigkeit“ (Fuller) einstellen: Eine Haltung, die die Abwendung der Klimakatastrophe für nicht mehr möglich und den darauf bezogenen Optimismus für handlungshemmend hält.

Angesichts immer aussichtsloserer Szenarien, die der IPCC mit Blick auf das Einhalten des für einen halbwegs komfortabel bewohnbaren Planeten 1,5°C-Ziels ausgibt, wäre es wohl angeraten, anzuerkennen, dass die Klimakrise nicht etwas ist, das noch in der Zukunft liegt und mit den richtigen Mitteln aufgeschoben oder gar ganz verhindert werden kann. Es passiert bereits. Wir befinden uns schon mitten in der Katastrophe. Mit dem Umschlagen einer auf Wandel ausgerichteten deep ecology in eine dark ecology (Morton), die sich unseren Ort im Geschehen bewusst gemacht hat, wird eine dritte Antwort sichtbar. In dem Moment, in dem das Ende der Welt (zumindest der Welt, wie wir sie kennen) am Horizont erscheint, stellen sich unweigerlich die ganz großen, die letzten Fragen: Was dürfen wir hoffen? Was ist geboten? Und was ist der Mensch? Das Anthropozän ist damit gewissermaßen das philosophische Zeitalter par excellence. Hier ist die Philosophie als Lebenskunst gefordert. Es gilt, sich auf eine weitere philosophische Grundkompetenz zurückzubesinnen: das Sterben zu lernen – und zwar als Zivilisation (Scranton).

Nun ist die Legitimationsfrage nichts Neues für die Philosophie. Seit sie als Leitwissenschaft abgelöst wurde, muss sie sich erklären: Wozu und warum überhaupt Philosophie? Unter Perspektive der Klimakrise verschärfen sich diese Fragen noch einmal. Sie können zum Anlass genommen werden, die eigene Positionierung und Rolle als Philosoph*in zu prüfen: Was genau tue ich hier eigentlich?

Ich habe übrigens weiter am Schreibtisch gebrütet. Und zum ersten Mal ein Demo-Schild gebastelt.

Dr. phil. Ana Honnacker ist wissenschaftliche Assistentin des Direktors am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover. Sie forscht u.a. zur im Bereich der Religionsphilosophie (Religion und Moderne, Religionskritik, Humanismus), der politischen Philosophie (Demokratie als Lebensform) und der Umweltphilosophie (Klimawandel und gesellschaftliche Transformation), ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem Pragmatismus. Sie ist Mitherausgeberin von weiter denken. Journal für Philosophie und Gründungsmitglied des German Pragmatism Network. Zuletzt erschien u.a. Pragmatic Humanism Revisited. An Essay on Making the World a Home (Palgrave Macmillian 2018).

Literaturhinweise

Scranton, Roy: Learning to Die in the Anthropocene. Reflections on the End of a Civilization, San Francisco: City Lights Books 2015.

Fuller, Gregory: Das Ende. Von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe, Leipzig: Amman 1993.

Morton, Timothy: Being Ecological, Pelican Books 2018.

Norgaard, Kari Marie: Living in Denial. Climate Change, Emotions, and Everyday Life, Cambridge – London: MIT Press 2011.