Auf dem Weg zu Net Zero: Ein Blick auf die Nachhaltigkeitsdiskussionen an der ETH

von Daniel Lucas (ETH Zürich)

Die ETH hat sich ein engagiertes Programm verordnet: Bis zum Jahr 2040, oder spätestens 2050, will die Hochschule Net Zero erreichen. Dies soll zum einen durch eine Senkung der Emissionen erreicht werden. Zum anderen sollen unvermeidbare Emissionen neutralisiert werden. Ein paar kommentierende Beobachtungen aus dem akademischen Alltag.

Die ETH Zürich hat sich selbst ein anspruchsvolles Nachhaltigkeitsprogramm verschrieben und ein Programm auf den Weg gebracht, das schlussendlich zu einem Netto Null Ergebnis führen soll. Seit gut 20 Jahren arbeitet die Hochschule bereits an einem tragfähigen Nachhaltigkeitskonzept und verspricht ihre Anstrengungen zu verstärken. Dabei kann die Universität insbesondere auch auf Expertise aus dem eigenen Haus rechnen, denn im Department für Umweltwissenschaften (D-USYS) sind insgesamt sechs Institute zusammengeschlossen, die sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigen: Von den Agrarwissenschaften, über Ökosysteme bis hin zu einem Institut für ökologische Entscheidungsfindungen. Reto Knutti und Cyrill Brunner sind nur zwei der grossen Namen, die auch regelmässig in der Öffentlichkeit auftreten.

Emissionen vermeiden, verringen und kompensieren

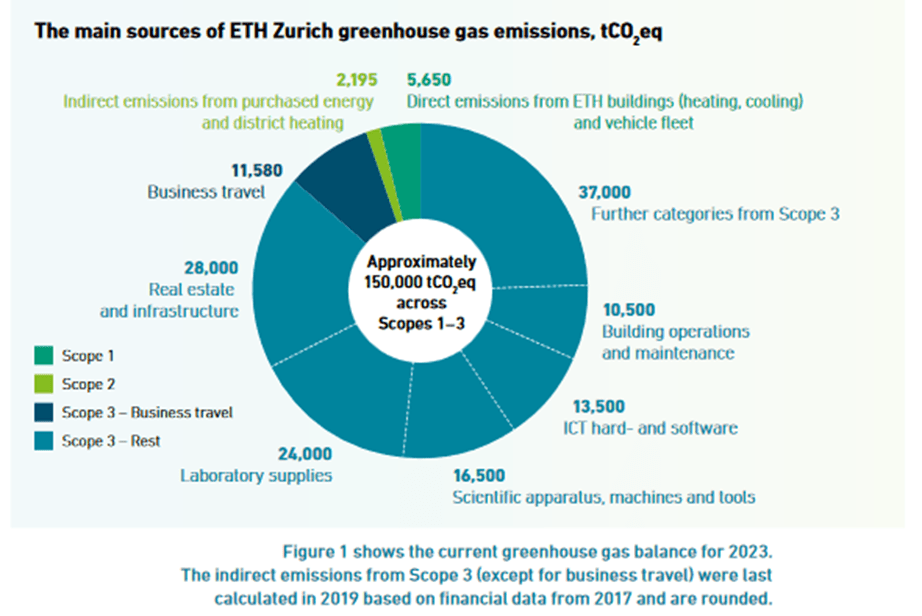

Über den Weg zu Netto null berichtet die Hochschulleitung einmal jährlich, an einem eigens dafür geschaffenen Net Zero Day. Das umfangreiche Programm ist öffentlich einsehbar. Insgesamt ist es in drei Scopes unterteilt, wobei der dritte Scope den grössten Teil darstellt, während die Scope 1 die direkten Emissionen von Gebäuden und Fahrzeugflotte und Scope 2 die indirekten Emissionen von Energielieferanten darstellen. Die grösste Einzelkategorie innerhalb dieses Scope trägt dabei den Titel «weitere Kategorien»

Abbildung 1: Hauptemissionen an der ETH

Die Aufschlüsselung ist generell aufschlussreich. Wie für eine technische Universität erwartbar, haben etwa Laborausstattungen und -maschinen einen grossen Anteil an den Gesamtemissionen. Ich werde auf diese im folgenden Absatz noch einmal eingehen. Einen weiteren grossen Anteil hat zudem der Unterhalt der Gebäude und der IT-Struktur. Die ETH ist hier insbesondere bemüht, über die Energieerzeugung zu steuern. Geplant ist ein vollständig dekarbonisierter Campus. Das heisst, es sollen keine fossilen Rohrstoffe mehr verwendet werden, spätestens bis 2050 soll dies erreicht werden.

Mobilität und Ernährung: Zwei grosse Schwachstellen

Zwei Teile des dritten Scopes, welche die ETH selbst angibt, sind Catering und Mobilität. Insgesamt wurden in beiden Faktoren leichte Erfolge verzeichnet, hier zeigt sich allerdings ein grundlegendes Problem. Ein Blick in die Aufschlüsselung der verkauften Speisen in den Mensen zeigt zum Beispiel, dass Fleischgerichte noch immer den grössten Teil der verkauften Speisen ausmachen. Mit einem Anteil von 50-70%, je nach Standort der Mensa. Hier könnte einfach die Angebotssituation geändert werden. Es ist zumindest nicht einsichtig, warum das vegetarische – und vor allem das vegane – Angebot im Verhältnis so klein ausfallen muss. Noch problematischer sind allerdings die Emissionen, die durch Dienstreisen entstehen.

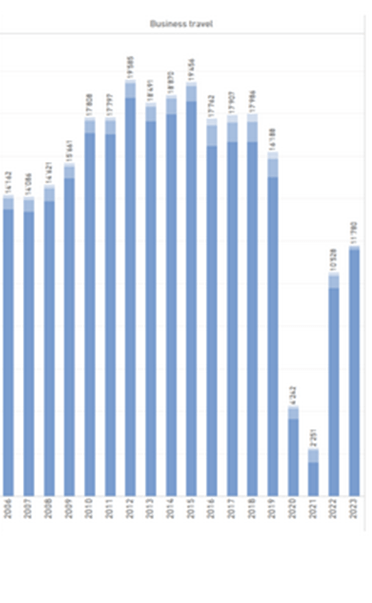

Abbildung 2: Emissionen durch Dienstreisen an der ETH

Die Dienstreisen sind in drei verschiedene Kategorien unterteilt: Private PKWs, Zugreisen und Flugreisen. Flugreisen stellen dabei durchgehend den mit Abstand größten Anteil an den Gesamtemissionen dar. Im Jahr 2023 ist ihr Anteil sogar so umfassend, dass sie beinahe die gesamten Emissionen für Dienstreisen darstellen. Zugleich scheint es hier auch am wenigsten Einsicht in die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung zu geben. Zwei Anekdoten dazu. Manche Departments und Institute haben inzwischen Budgets oder müssen Kompensationen zahlen, sodass nicht alle Departmentsmitglieder immer fliegen können. Darüber gab es Unmut, denn dies bringe ihnen einen Nachteil, zum Beispiel gegenüber Promovierenden aus Singapur, die keine solchen Beschränkungen hätten. Der Einwand, dass andere Promovierende in ihrem Fach überhaupt keinen Zugang zu Reisekosten hätten, wiesen Doktorierende damit zurück, dass sie immerhin an der ETH seien. Aus Privilegien folgt der Anspruch auf weitere Privilegien. Als in der Departmentskonferenz, vergleichbar mit einem Fachbereichs- oder Fakultätsrat, über die Einschränkung von Flugreisen gesprochen wurde, gab es Zustimmung – unter der Voraussetzung von Ausnahmen. Der Ruf nach Ausnahmen scheint mir dabei immer so umfassend, dass die Regel quasi nie zur Anwendung kommen kann. Überhaupt scheinen sich die Diskussionen in der Hochschule nicht sonderlich von denen in der Allgemeinbevölkerung zu unterscheiden: Strengere Regeln werden begrüßt, vorausgesetzt, man selbst ist von ihnen ausgenommen. Auch Alternativen zu entwickeln und zu etablieren, kommt offenbar Wenigen in den Sinn.

Welche Emissionen sind überhaupt unvermeidbar?

Das führt mich zurück zu den Emissionen von Laboren und hin zu der Frage, was überhaupt unvermeidbare Emissionen sind. Als mein Kollege Niklas Kirchner im vergangenen Herbst einen Science in Perspective-Talk unter dem Titel „Können Demokratien die Klimakatstrophe verhindern“ organisierte, schienen die beiden Naturwissenschaftler auf dem Podium sehr optimistisch. Dass die Klimakrise ein dringendes Problem sei, auf welches dringend und schnell reagiert werden müsse, sei in der Politik angekommen. Außerdem seien wir auf einem guten Weg, die Probleme technisch zu lösen. Vielleicht ist es die Rolle von Philosoph*innen an technischen Hochschulen, besonders skeptisch zu sein, mir bereitet diese Haltung jedenfalls Sorge. Denn wir haben ja gute Gründe davon auszugehen, dass dies nicht der Fall ist. Unsere Technik ist über die Jahrzehnte effizienter geworden und unsere Emissionen zugleich gestiegen. In der Ökonomie spricht man hier auch vom Jevons Paradoxon: Gestiegene Effizienz führt zu steigendem Verbrauch.

Ein Aspekt, an welchem wir dies gerade sehr anschaulich sehen, ist die Verwendung von LLMs oder AI-erstellten Bildern. Die Software wird effizienter, die durch sie verbrauchten Emissionen steigen. Ähnlich dürfte die Situation bei Versuchen in Laboren aussehen: Je billiger die Versuchsanordnungen werden, umso mehr Versuche werden durchgeführt und die Emissionen steigen. Hier stoßen allerdings auch zwei Formen der Nachhaltigkeit aufeinander, die zumindest aktuell schlecht zu vereinbar zu sein scheinen: Ökologische und finanzielle Nachhaltigkeit. Denn gleichwohl die ETH Zürich, gerade im Vergleich zu deutschen Hochschulen, extrem gut grundfinanziert ist, machen die Drittmittel ungefähr ein Drittel des Gesamthaushaltes aus. Hier können Finanzierungs- und Nachhaltigkeitsinteressen durchaus konfligieren. Und damit die Frage, ob bestimmte Emissionen wirklich unvermeidlich sind, in den Hintergrund rücken.

Technooptimismus, Beharrungskräfte und die Hoffnung auf mehr

Die Aufgabe des Departments, an welchem ich beschäftigt bin, dem Department für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften (D-GESS), ist explizit, Wissenschaft aus anderen Perspektiven zu betrachten. Eine solche kritische Perspektive wäre, dass ein zu großer Optimismus in Bezug auf technische Lösungen vorherrscht. Und während ich keineswegs die Kompetenz habe zu beurteilen, wie viele Emissionen durch bestimmte Technologien eingespart oder gespeichert werden können, so denke ich doch, dass wir gute Gründe haben, einer gewissen Naivität für rein technische Lösungen kritisch zu begegnen. Die Versprechen sind verlockend, aber wahrscheinlich nicht einzuhalten. Und dann bleibt doch nur die harte Auseinandersetzung über die Änderung unserer Verhaltensweisen. Diese Diskussionen sind, zumindest in meiner Erfahrung, eher unangenehmer Art. Ihnen auszuweichen hilft jedoch auch nicht, Beharrungskräfte lösen sich nicht von allein. Technische Lösungen sind ein wichtiger Teil der Strategie, aber ohne veränderte Verhaltensweisen werden sie uns nirgendwo hinführen. Die Hoffnung an dieser Stelle ist, dass hier mehr Vehemenz geübt wird. Und das könnte dann wieder unsere Rolle sein.

Daniel Lucas doktoriert als Philosoph an der ETH Zürich und interessiert sich für das Verhältnis von Klimakrise und Praktischer Philosophie.