Albert Camus und die ‚Wiederverzauberung‘ der Natur

Von Oliver Victor (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Die philosophische Diskussion rund um das Werk von Albert Camus konzentriert sich meist auf das Konzept des Absurden, das die Mensch-Welt-Beziehung durch eine unüberbrückbare Kluft bestimmt. In klassisch existenzphilosophischer Diktion erfährt sich der Mensch als Geworfener in eine Welt, die ihm fremd erscheint, keine Antworten auf seine Fragen nach Sinn und Orientierung bietet. Wenig bis kaum Beachtung hat indes Camus’ Gedanke einer ,Hochschätzung der Natur‘ erfahren. Im Rahmen literarisch-poetischer Naturkontemplation entwickelt er ein Denken des Maßes, das den Menschen für ein ,Exil der Schönheit‘ sensibilisieren soll. Der Artikel möchte aufzeigen, dass Camus’ ästhetisierendem Naturkonzept ein Potenzial innewohnt, unseren heute primär instrumentellen Umgang mit der Natur zu überdenken.

Moderne- und Fortschrittskritik

Der Gedanke einer Hochschätzung der Natur versteht sich als Gegenentwurf zum Zeitalter der (westlichen) Moderne mit seinem unablässigen Streben nach Fortschritt, seinen umfassenden Rationalisierungstendenzen und einem in weiten Teilen naturalistisch-reduktionistischen Welt- und Menschenbild. Wie sich zeigen wird, trägt die Moderne aus Sicht Camus’ zu einer forcierten Absurditäts- und Entfremdungserfahrung bei. Camus’ Rationalismus- und Fortschrittskritik versteht sich als Mahnung vor überbordenden Abstraktionen und Quantifizierungen, die die Lebendigkeit und Schönheit der Natur nivellieren: „Wir kehren der Natur den Rücken, wir schämen uns der Schönheit“[1], lautet seine Zeitkritik. In der Verbannung der Schönheit sieht Camus eine Gefahr, insofern dadurch allen voran dem Raubbau natürlicher Ressourcen Tür und Tor geöffnet werde. Kritisiert werden moderne Verwüstungen verschiedenster Art, wie etwa die Naturentfremdung in den Metropolen, aber auch atomare Bedrohungen in ihrer die Menschheit vernichtenden Zerstörungskraft.

Im Rahmen eines ästhetisierenden Naturverständnisses entwickelt Camus ein Denken des Maßes und der Grenze, das die Menschen wieder für ein ,Exil der Schönheit‘ sensibilisieren möchte. Die Welt begegne dem Menschen eben nicht nur im Modus des Schweigens (Kennzeichen des Absurden), sondern biete auch Raum für Einheitserfahrungen mit der umgebenden Natur. Wie sich zeigen wird, wohnt gerade solchen Erfahrungen das Potenzial inne, unsere Einstellung zur Umwelt – sowohl der menschlichen als auch nicht-menschlichen – zu überdenken und zu transformieren. Es öffnet sich ein Erfahrungshorizont, in dem der Mensch nicht mehr bloß der Welt gegenübergestellt, sondern zutiefst in ihr verwurzelt ist. In kritischer Distanzierung zu teleologischen Geschichtsphilosophien sowie zu optimistischen Fortschrittsnarrativen betont Camus, dass die Natur dem Handeln des Menschen Grenzen setze, die es einzuhalten gelte, um eine Zukunft für die menschliche Zivilisation im Rahmen des Möglichen zu bewahren.

Die zunehmenden Rationalisierungstendenzen im Zuge der Aufklärung, die nicht zuletzt durch das Zeitalter der Industrialisierung und Technisierung im 18. und 19. Jahrhundert Aufschwung erfahren haben, münden in der Moderne in ein zunehmend naturalistisch-reduktionistisches sowie quantifizierendes Welt- und Menschenbild. Der Mensch der Moderne versteht die ihn umgebende Natur und Umwelt zuvorderst als rational beherrschbare und ihm zur Verfügung stehende materielle Ressource. Zugleich trägt ein solches Natur- und Weltverständnis zu einer verstärkten Entfremdungserfahrung bei, da sich der Mensch nicht mehr als integraler Bestandteil einer allumfassenden Natur(-ordnung) versteht, sondern ihr gerade gegenübergestellt ist. Er macht die Erfahrung, von ihr exiliert, entfremdet zu sein. Im Laufe eines Prozesses naturalistischer Säkularisierung fühlt der Mensch sich zusehends abgetrennt von allem Lebendigen, das ihn umgibt, sei es die menschliche oder nicht-menschliche Umwelt.

Die Sehnsucht nach Wiederverzauberung

In einem Interview zu seinem im Mai 2024 erschienenen Buch Cosmic Connections. Poetry in the Age of Disenchantment beobachtet Charles Taylor infolge der oben genannten Phänomene eine „Sehnsucht nach neuer Verbundenheit [mit der Welt; O.V.] und einer Wiederverzauberung“[2] in unserer heutigen Zeit. Der Mensch sei ein Wesen, das sich immer schon nach Verbundenheit mit dem Kosmos sehne. Diese Verbundenheit sei dem Menschen allerdings im Laufe der Moderne abhandengekommen. Das Motiv einer Wiederverzauberung ist freilich eine kritische Anspielung auf Max Webers These von der ,Entzauberung der Welt‘.

Camus spricht im Duktus poetischen Philosophierens zwar nicht von ,Wiederverzauberung‘, aber von ,Liebesmöglichkeiten‘, welche die Welt dem Menschen biete.[3]Sein hier zur Sprache kommendes ästhetisierendes Naturverständnis schafft einen Horizont für ,Resonanzsensibilität‘, um einen Begriff Hartmut Rosas aufzugreifen. Die Natur wird zu einer Art vertikalen Resonanzachse.[4] Der Mensch erlebt sich in bestimmten Momenten (wieder) als festen Bestandteil einer ihn umgebenden Natur – die Verbundenheit mit der Natur wird konkret spür- und erlebbar, was einen anderen Umgang mit ihr zur Folge hat. Bei Camus ist es die konkret erlebbare Natur und Landschaft des Mittelmeerraums, die ihn wieder in eine Resonanzbeziehung mit der Welt treten lässt und eine Hochschätzung der Natur sowie ein Anerkennen von Grenzen erfahrbar und einsichtig macht. Diesen Naturerfahrungen gilt es sich (wieder) zu öffnen.

Natur als ästhetischer Erfahrungsraum

Im Folgenden soll exemplarisch eine Szene aus den sogenannten ,Mittelmeeressays‘ herausgegriffen werden, um zu zeigen, wie genau solche Naturbetrachtungen die Einstellung und Haltung des Menschen zur ihn umgebenden Natur verändern können. Die vielseitige Vegetation der nordafrikanischen Mittelmeerküste, die Sonne, das Meer und der Wind werden zu ursprungserschließenden Elementen. Für Camus als Denker der Immanenz werden sie zu ,Göttern der Lebensfreude‘, die eine Selbstsituierung im Kosmos ermöglichen. In den Essays aus Hochzeit des Lichts werden zwei antike Ruinenstädte in Algerien (Djémila und Tipasa) zu Schauplätzen ästhetisierender Naturerfahrungen, die den Menschen daran erinnern, dass die Natur stets mächtiger sei als die Geschichte.[5]

„Auf dieser Hochzeit der Ruinen und des Frühlings sind die Ruinen wieder Steine geworden, haben die ihnen von Menschen aufgezwungene Glätte verloren und sind wieder eingegangen in die Natur. Und die Natur hat verschwenderisch Blumen gestreut, die Rückkehr dieser verlorenen Kinder zu feiern.“[6] Die Kraft und die Dauer der Natur manifestieren sich in der ,Rückeroberung‘ zivilisatorischer Spuren durch die Natur. Solche Spuren stehen für das, was Camus unter den Begriff ,Geschichte‘ fasst. Indem die teleologischen Geschichtsphilosophien à la Hegel und Marx die Geschichte über die Natur stellen, so Camus, entkoppeln sie den Menschen von der Natur, die jedoch seinen eigentlichen Handlungsrahmen darstellt. In seiner Auffassung wird die Natur die Geschichte – verstanden als menschliches Handeln – stets überdauern, wie es die Ruinen von Tipasa exemplarisch verdeutlichen.

Die Ruinen von Tipasa werden zum Sinnbild der Endlichkeit menschlichen Handelns, für Camus werden sie zum Symbol natürlicher Grenzen, die der Mensch einzuhalten hat, um der conditio humana Rechnung zu tragen. Freilich kann der Mensch in umfassendem Maße in die Natur eingreifen, wie es moderne Zivilisationen unter Beweis stellen. Auf lange Sicht führe das jedoch zur Selbstzerstörung der Menschheit. Indem der Mensch der Moderne die Geschichte über die Natur stelle, überschreite er gewisse Grenzen, eben weil die Natur die Geschichte stets überdauern wird – sie ging ihr voran und wird ihr auch nachgehen: „Die Natur jedoch bleibt. Sie setzt dem Irrsinn der Menschen ihre ruhigen Himmel und ihren Sinn entgegen – bis auch das Atom Feuer fängt und die Geschichte im Triumph des Verstandes und im Untergang der Menschheit endet.“[7]

Selbstsituierung im Kosmos

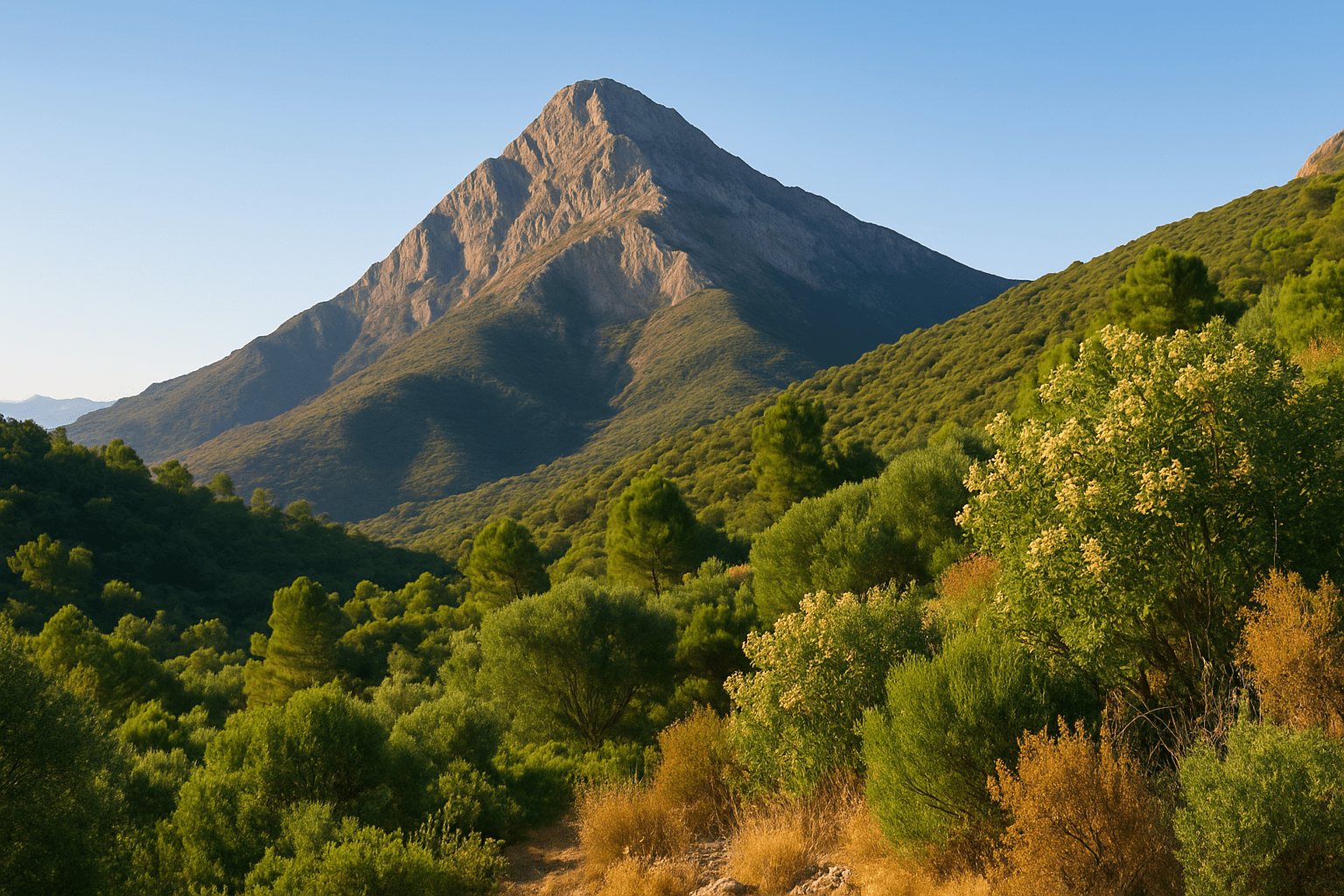

Erfahrungen tiefer Verbundenheit mit und Verwurzelung in der Natur können indes dazu beitragen, wieder ein Bewusstsein für Grenzen zu schaffen: „Es ist nicht leicht, der zu werden, der man ist und die eigene Tiefe auszuloten. Beim Anblick aber der überdauernden Chenouaberge füllte mein Herz sich mit seltsam beruhigender Gewißheit. Ich lernte atmen, ich ordnete mich ein und erfüllte das eigene Maß.“[8] Die Natur, hier in Gestalt des Chenoua-Gebirges, vermag in diesem Moment der Kontemplation die Endlichkeit der menschlichen Existenz, vor allem der eigenen, zu vergegenwärtigen. Die Natur wird zu dem, was meine Existenz überdauert und demnach meinem Handeln zwangsläufig – und seien es auch nur zeitliche oder räumliche – Grenzen setzt.

Die Natur und Landschaften von Camus’ algerischer Heimat treten als Elemente der Selbsterforschung und Selbstsituierung in Erscheinung. Die dort erfahrene Gewissheit hat auch eine beruhigende Wirkung auf den Erfahrenden. Zwar führt die kontemplative Naturbetrachtung dem Menschen einerseits die eigene Endlichkeit und Vulnerabilität vor Augen; andererseits wird er sich aber gerade dadurch seines ihm angemessenen Platzes in der Welt bewusst – er lernt sich einzuordnen. Diese Situierung des eigenen Ich im Kosmos hat mithin eine ,beruhigende‘ Wirkung auf das erfahrende Subjekt, insofern sie zumindest für einen Moment den Entfremdungs- und Absurditätserfahrungen entgegensteht. Indem die konkrete Naturerfahrung den Menschen innerhalb seiner Umwelt verortet und situiert, erscheint diese ihm nicht mehr (nur) fremd, sondern mitunter gar vertraut.

Es ist die Erfahrung, in Einklang mit der Natur zu stehen – und sei es nur für einen Augenblick –, die den Menschen seine ursprüngliche Verbundenheit mit der Welt erkennen lässt. Natur- und Landschaftsszenarien in ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen können derartige Erfahrungen evozieren: Nicht nur das Betrachten eines Gebirges, auch „das Zittern der Bäume, das Rascheln der Sträucher“ oder der Duft der Wermutbüsche können Impulsgeber sein.[9] Die ästhetische Qualität der Natur ermöglicht eine „Hochzeitliche Weltumarmung“, in der sich „von Mensch zu Baum, von Gebärde zu Gebirge […] eine Art zugleich feierlicher und fröhlicher Übereinstimmung“[10] ausdrückt.

Schönheit – ein (neuer) Zugang zur Natur

Der Naturästhetik kommt im Denken Camus’ eine Scharnierfunktion für den Erhalt gesellschaftlichen Friedens und die Bewahrung einer Zukunft der menschlichen Zivilisation zu. Indem der Mensch sich wieder für die Schönheiten der Natur öffnet, sie nicht mehr nur unter dem für die Moderne charakteristischen Primat der instrumentellen Vernunft betrachtet, ergeben sich neue Dimensionen und Erfahrungsqualitäten von Welt. Es zeigt sich, dass Absurditäts- und Entfremdungsszenarien nicht die einzige Welterfahrung markieren, sondern die Welt auch Raum für ,Liebesmöglichkeiten‘ lässt. Hierzu bedarf es jedoch einer Philosophie, die die Ebene des Erlebens und Empfindens aufwertet – ein Gegenpart zur Geschichtsphilosophie. Die Historizität „unterläßt es, das Phänomen der Schönheit zu erklären, das heißt die Beziehungen zur Welt (Naturgefühl) und zu den Menschen als Individuen (Liebe).“[11] Letztere lassen sich nur in konkreten Situationen erfahren und entziehen sich der instrumentellen Vernunft.

Es dürfte auf der Hand liegen, dass ein Welt- und Menschenbild, welches (wieder) Raum schafft für die Schönheiten der Natur, für eine Art von ,Wiederverzauberung der Welt‘, die Einstellung des Menschen zur Natur und in der Folge seinen Umgang mit ihr nachhaltig verändert. Die Natur ist dann keine nach Belieben beherrschbare Ressource mehr, sondern eine Resonanzsphäre, die den Menschen wieder in Verbindung mit dem Kosmos treten lässt. Ein solcher Naturbegriff birgt Potenziale für die Bewältigung der gegenwärtigen ökologischen Krise, die nicht zuletzt einem rationalistisch-instrumentell dominierten Weltbezug geschuldet ist.

Oliver Victor ist Projektleiter des DFG-Projekts „Albert Camus’ philosophisches Frühwerk – neue Quellen und Perspektiven“ und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der HHU Düsseldorf. Er hat mit einer Arbeit zu Kierkegaard und Nietzsche. Initialfiguren und Hauptmotive der Existenzphilosophie promoviert (De Gruyter, 2021). Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte der Philosophie (insb. 19. und 20. Jahrhundert), der Anthropologie und Kulturphilosophie.

[1] Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 167.

[2] Charles Taylor in: Die Zeit 30/2024, S. 45.

[3] Vgl. Albert Camus: Tagebücher. 1935–1951. Reinbek, 2011, S. 93.

[4] Vgl. Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin, 2016.

[5] Vgl. Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 92; Albert Camus: „Vorwort“, in: Jean Grenier: Die Inseln und andere Texte. Freiburg/München, 2015, S. 15.

[6] Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 77.

[7] Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 169.

[8] Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 78.

[9] Albert Camus: Literarische Essays. Reinbek, 1973, S. 187; S. 80.

[10] Albert Camus: Tagebücher. 1935–1951. Reinbek, 2011, S. 72.

[11] Albert Camus: Tagebücher. 1935–1951. Reinbek, 2011, S. 338.8.