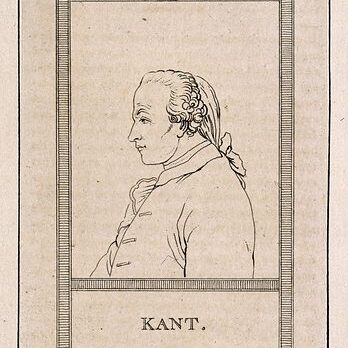

Zum Kant-Jahr: Kant als Politischer Philosoph (3+4)

Immanuel Kant wäre im April dieses Jahres 300 Jahre alt geworden. Praefaktisch begeht das Kant-Jahr 2024 zusätzlich zu unserer 300 Jahre Kant-Reihe mit einem Kurz-Schwerpunkt, der Kant als genuin politischen Philosophen gewidmet sein soll. Der Schwerpunkt erscheint in Kooperation mit dem Theorieblog und besteht aus insgesamt vier Texten. Den Auftakt machten am 13. September Tamara Jugov, die Kant als Vertreter eines nichtidealen Republikanismus vorstellt und Andrea Esser, die Kants Fortschrittsbegriff diskutiert. In unseren heutigen Texten plädiert Martin Welsch dafür, Kant als Kritiker der repräsentativen Demokratie zu verstehen (siehe unten) und Martin Brecher fragt nach der Aktualität von Kants Plädoyer für Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit vor dem Hintergrund aktueller Debatten (siehe weiter unten). Alle Texte erscheinen zeitgleich auf dem Theorieblog und auf Praefaktisch. Viel Spaß beim Lesen und Diskutieren!

Kants Kritik der repräsentativen Demokratie

von Martin Welsch (Universität Wuppertal)

Kants ‚Staatsrecht‘ in der ›Metaphysik der Sitten‹ von 1797 ist einer der erstaunlichsten Texte in der Geschichte der modernen repräsentativen Demokratie. Rezeptionsgeschichtlich betrachtet hat er Sieyes’ Lehre von der repräsentativen Demokratie und dem französischen Verfassungsdenken in Deutschland „die nachhaltigste Wirkung“ gesichert (H. Hofmann). Und auch heute noch wird das ‚Staatsrecht‘ weitgehend einhellig als Plädoyer für die moderne repräsentative Demokratie gelesen, wie wir sie kennen. Doch bei näherem Zusehen legt der Text, so meine These, die schärfste Analyse und Kritik der demokratischen Moderne nach 1789 vor.

Dies blieb in der gut 200-jährigen Rezeptionsgeschichte des ‚Staatsrechts‘ unerkannt. Ja man nahm Kants scharfe Kritik der repräsentativen Demokratie noch nicht einmal wahr, sondern deutete den Text eben nur – ironischerweise – als enthusiastische Parteinahme für Sieyes’ Lehre vom repräsentativen Staat und als philosophische Affirmation des französischen Verfassungsdenkens. Diese Fehllektüre ist allerdings nicht dem Zufall geschuldet. Sie ist durch Kants ‚Staatsrecht‘ größtenteils selbst provoziert – und zwar durch eine philosophische Rhetorik, die meines Erachtens einen Höhepunkt und ein Glanzstück des Kantischen Schaffens darstellt.

Bekannt ist Kants Kants späte „Rechtslehre“ als „spröde, sperrige Spätschrift, die kompositorisch unausgewogen und bisweilen fahrig in der Gedankenführung“ ist (W. Kersting). So wurde die immer wieder beklagte Problemverfassung der Schrift schon früh auf die angebliche Senilität des Autors zurückgeführt. Später machte man chaotische Vorgänge bei der Drucklegung dafür verantwortlich. Doch genau diese Verfasstheit des Textes ist es, welche die Leserschaft gezielt in die Irre führt. Die Irritationen, welche immer wieder als Textdefekte oder philosophische Denkfehler bemängelt wurden, sind in Wahrheit Texthinweise. Sie regen zu einer Gegenlektüre an, in der sich die auf Anhieb sichtbare (exoterische) Darstellungsebene des Textes im dreifachen Hegelschen Sinn aufhebt: Sie wird in ihrer Falschheit erkennbar gemacht und verneint, zugleich aber auch bejaht und auf eine höhere Stufe gehoben.

So verhält es sich auch mit dem am meisten zitierten, doch am wenigsten interpretierten Satz des ‚Staatsrechts‘:

„Alle wahre Republik aber ist und kann nichts anders sein, als ein repräsentatives System des Volks, um im Namen desselben, durch alle Staatsbürger vereinigt, vermittelst ihrer Abgeordneten (Deputirten) ihre Rechte zu besorgen.“ (§ 52,3)

Kurz nach diesem Satz ist eine Art Sollbruchstelle integriert, die das demokratische Repräsentativsystem Frankreichs als System gewollter Freiheitsverneinung erkennen lässt; eine Stelle, die zugleich aber auch in die Richtung eines alternativen Systems der Volkssouveränität deutet. Der Schlüsselsatz zum repräsentativen System bildet nämlich mit einem weiteren Satz den letzten Absatz im Haupttext des ‚Staatsrechts‘; und in diesem weiteren, zweiten Satz ist ein Element eingebaut, das die gesamte abschließende Passage sowohl untergräbt als auch neu codiert. Dortheißt es:

„Sobald aber ein Staatsoberhaupt, der Person nach (es mag sein König, Adelstand, oder die ganze Volkszahl, der democratische Verein) sich auch repräsentiren läßt, so repräsentirt das vereinigte Volk nicht bloß den Souverän, sondern es ist dieser selbst“

Oberflächlich genommen scheint der Satz damit nur eine Pointe von John Lockes Philosophie der Volkssouveränität wiederzugeben, welche dem Verfassungsdenken von Sieyes bekanntlich als Basis diente. Demnach (J. Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, § 134) ist der ursprüngliche Souverän zwar das Volk; doch das Volk habe von seiner Souveränität allem voran dadurch Gebrauch zu machen, dass es sie in die Hände eines Stellvertreters lege, welcher die höchste Gewalt dann treuhänderisch auszuüben habe. Doch sobald sich ein derart vom Volk abgeordneter Stellvertreter-Souverän als Souverän in der Ausübung der Souveränität selbst repräsentieren lasse, also die ihm anvertraute Ausübung der Souveränität wiederum anderen Stellvertretern überantworte, falle die Souveränität augenblicklich wieder auf das Volk zurück (ebd., § 141). Entsprechend heißt es bei Kant in besagtem Satz:

„Sobald aber ein Staatsoberhaupt, der Person nach […] sich auch repräsentiren läßt, so repräsentirt das vereinigte Volk nicht bloß den Souverän, sondern es ist dieser selbst“

Im Kontext der abschließenden Passage des ‚Staatsrechts‘ wird damit zuerst einmal eine „elegante Lösung“ (D. Henrich) dargelegt, wie der Übergang von einer nicht-demokratischen zur demokratischen, genauer, zur repräsentativ-demokratischen Staatsform vonstatten gehen kann. Er findet einfach automatisch statt, die Souveränität fällt ohne weitere Aktion auf das Volk zurück. Davon handelt die abschließende Passage äußerlich betrachtet (exoterisch).

Berücksichtigt man allerdings ein scheinbar unbedeutendes und deshalb wohl bisher stets überlesenes Detail, so eröffnet sich die Möglichkeit einer ganz anderen Lektüre. Denn wie es in Kants Rhetorik oft der Fall ist, wird das Entscheidende an einer ganz unscheinbaren Stelle gesagt, nämlich ganz beiläufig in einer Einklammerung. Mit dieser Klammer lautet die Passage des Satzes nun wie folgt:

„Sobald aber ein Staatsoberhaupt, der Person nach (es mag sein König, Adelstand, oder die ganze Volkszahl, der democratische Verein) sich auch repräsentiren läßt, so repräsentirt das vereinigte Volk nicht bloß den Souverän, sondern es ist dieser selbst“ (Kursivdruck: v.Vf.)

Die Souveränität fällt demnach nicht nur dann auf das Volk zurück, wenn sich ein nicht-demokratischer Stellvertreter-Souverän repräsentieren lassen will („König“ oder „Adelstand“), sondern auch dann, wenn das Volk („der democratische Verein“) die ihm ursprünglich zukommende Souveränität in die Hände eines solchen Stellvertreters legen möchte, sei dieser nun eine Einzelperson oder eine parlamentarische Körperschaft. Somit affirmiert der zweite Satz Lockes und Sieyes’ Modell der Volkssouveränität nur scheinbar. Tatsächlich bringt er es zur Auflösung: Das Volk kann seine Souveränität nicht delegieren.

Nimmt man die Einklammerung also beim Wort, so wird meiner Interpretation zufolge in der ‚Staatsrecht‘-Lektüre ein finaler Anfangsgrund der Volkssouveränität erkennbar: der doppelte Satz von der Unmöglichkeit der Fremdrepräsentation des Volkes als Souverän und Gesetzgeber einerseits sowie – interpretatorisch darüber hinausgehend – von der Notwendigkeit der Selbstrepräsentationdes Volkes als eben dieser Souverän und Gesetzgeber andererseits.

Dieser Anfangsgrund ist äußerst gehaltvoll: Zum einen legt er eine Fundamentalkritik an jeder nicht-demokratischen Herrschaft vor, aber auch an der modernen repräsentativen Demokratie. Beide sind demnach als Herrschaftsformen in gewisser Weise unmöglich, womit nicht nur dem preußischen Obrigkeitsstaat, sondern auch dem französischen Repräsentativsystem die Legitimation streitig gemacht wird. Zum anderen behauptet der Anfangsgrund aber auch, die radikaldemokratische Volkssouveränität Rousseaus sei die einzig mögliche und zugleich die einzig wirkliche Form souveräner staatlicher Herrschaft. Alle anderen Formen der Souveränität hätten in der Menschengeschichte bloß scheinbar bestanden; herrschend seien bisher immer nur die ursprünglich souveränen Völker gewesen, auch wenn sie sich dies womöglich nicht haben eingestehen wollen.

Die zwei Glieder des Anfangsgrundes möchte ich nun ausgehend von der Freiheitsphilosophie Rousseaus näher erläutern. – Zuerst stellt sich die Frage, weshalb und inwiefern die Fremdrepräsentation des Volkes als Souverän unmöglich ist. Rousseaus Antwort, aber auch die allgemein freiheitsphilosophische, lautet: weil solch eine Delegation Sklaverei aus Freiheit bedeutet. Souveräne Herrschaft als Form letztinstanzlicher Willensbestimmung ist vom neuzeitlichen Freiheitsgesichtspunkt aus betrachtet nämlich nur durch eine Autorisation möglich. Der Beherrschte muss sich zum Autor der, und zwar aller Handlungen des Herrschers machen, damit dieser seinen Willen in letzter Instanz bestimmen kann und der herrschende Wille somit zum höchst-überlegenen, sprich: souveränen Wille wird. Dies gilt freilich nicht nur für die staatliche Souveränität, sondern für Herrschaft überhaupt (wie Rousseau dies im ›Contrat Social‹ im Kapitel über die Sklaverei dargelegt hatte). Vom Freiheitsgesichtspunkt aus betrachtet ist die Unmündigkeit naturaliter mündiger Menschen nur als Freiheitspraxis möglich, also nur, mit Kant gesprochen, als selbstverschuldete Unmündigkeit. Und ein anderes Wort dafür ist: Sklaverei aus Freiheit.

Unter diesen Vorzeichen muss man sich dann auch – und auch bei Kant – den Zustand unter einer nicht-demokratischen Souveränität vorstellen: als einen, in dem die Menschen sich alle ausnahmslos qua ‚politischer‘ Autorisation ihrer Freiheit quasi vertraglich entledigt und dadurch einen Staat letztinstanzlich fremdgesteuerter Sklaven konstituiert haben. Das Repräsentativsystem Frankreichs scheint zumindest in dieser Hinsicht nur ein weiteres System der Freiheitsverneinung zu sein. Dessen angeblich demokratisches Prinzip der Repräsentation ist nämlich kein anderes als jenes Prinzip der Repräsentation qua ‚politischer‘ Autorisation. So gesehen steht das System Frankreichs auch aus Kantischer Sicht dafür, entgegen allem revolutionärem Enthusiasmus und allem Pathos der Volkssouveränität, denselben Fehler trotz besseren Wissens schlicht zu wiederholen: eine bessere, nun endlich demokratische Form der Herrschaft mit dem alten, autoritären Prinzip der Freiheitsverneinung, nämlich der eigentlich unmöglichen Delegation der Souveränität, konstituieren zu wollen. Die alten defizitären Strukturen werden durch die neue Form lediglich auf Dauer gestellt.

Kant und Rousseau halten jedoch eine entscheidende Pointe bereit, die dem Ganzen eine überraschende Wende gibt – eine Wende, die meines Wissens erst Kant mit dem text-rhetorischen Programm seines ‚Staatsrechts‘ in ihrer vollen Konsequenz erkennbar macht. Die Pointe lautet schlicht, dass eine Freiheitsverneinung aus Freiheit vernunftrechtlich ein Ding der Unmöglichkeit ist: „ein Vertrag […], durch den [… jemand] auf seine ganze Freiheit Verzicht thut, mithin aufhört, eine Person zu sein, [… ist] in sich selbst widersprechend, d. i. null und nichtig“ (§ 30,3). Diese Pointe ist entscheidend für das Urteil über alle nicht-demokratischen Formen der Souveränität, wie sie von der neuzeitlichen Tradition gedacht wurden: Als Herrschaftsformen sind sie allesamt unmöglich– doch unmöglich ist auch das französische Repräsentativsystem. Freiheitsphilosophisch widerspruchsfrei kann es ein derartiges System abgegebener Souveränität und verneinter Freiheit nicht geben.

Man könnte dies allerdings leicht so verstehen, nicht-demokratische Staaten sowie moderne repräsentative Demokratien gäbe es überhaupt nicht und hätte es auch nie gegeben. Dem ist offenbar nicht so. Vielmehr handelt es sich um politische Systeme, für die ein ganz spezifischer Grundwiderspruch konstitutiv ist: Faktisch sind sie auf einer ‚politischen‘ Autorisation gegründet, welche die Fremdherrschaft konstituieren soll. Darum sind sie Systeme gewollter Freiheitsverneinung. Doch weil eine derartige Herrschaftskonstitution unmöglich ist, kann die Fremdherrschaft nur als Scheinherrschaft bestehen. Tatsächlich herrschend sind die jeweiligen Gemeinwillen der Völker – auch wenn sie sich dem nicht bewusst sind, auch wenn sie sich darüber selbst täuschen mögen.

Dieser Grundwiderspruch jeder nicht-demokratischen Herrschaft tritt in der modernen repräsentativen Demokratie schließlich als Verfassungswiderspruch offen zutage: Es handelt sich um Systeme deklarierter Volkssouveränität, deren Verfassungen effektive Verfahren der Willensbildung und -ausübung bereitstellen; doch die moderne repräsentative Demokratie wie wir sie kennen ist auch eine Herrschaftsform, in der Staatsbürger ihre Kompetenz letztinstanzlicher Selbstbestimmung in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten qua ‚politischer‘ Autorisation regelmäßig von sich geben und sich somit als souveräne Akteure aus dem politischen Geschehen selbst exkludieren – und trotzdem in letzter Instanz herrschen.

Dr. Martin Welsch ist Akademischer Rat an der Bergischen Universität Wuppertal. Er arbeitet zur Rechts- und Staatsphilosophie, zur Philosophischen Rhetorik, Aufklärung und Anthropologie sowie zur Kritischen Theorie. Diese Kant-Lektüre basiert auf seiner Monographie: Anfangsgründe der Volkssouveränität. Immanuel Kants ‚Staatsrecht‘ in der ›Metaphysik der Sitten‹, Frankfurt am Main: Klostermann, 2021

Kritische Öffentlichkeit der Vernunft: Kants Plädoyer für Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit

von Martin Brecher (Universität Mannheim)

Zu den besonders spannenden Elementen der Politischen Philosophie Immanuel Kants gehört die Forderung und Verteidigung einer kritischen Öffentlichkeit. Gerade in einer Zeit, in der die Meinungs-, Presse- und Wissenschaftsfreiheit in vielen Staaten zunehmend unter Druck gerät, kann Kants Forderung eine unverminderte Aktualität beanspruchen.

Laut Kants Rechtslehre ist ein wesentlicher Teil des jedem Menschen zukommenden angeborenen Freiheitsrechts das Recht, seine Gedanken anderen frei mitteilen zu können. Eine besondere politische Bedeutung bekommt dieses Recht in Form der „Freiheit der Feder“: Wie Kant im zweiten Abschnitt des Gemeinspruchs ausführt, kann dem Volk dem Herrscher gegenüber zwar kein Recht auf Widerstand zukommen, die Bürger müssen jedoch ein Recht auf öffentliche Kritik von Gesetzgebung und Regierung haben: „da jeder Mensch doch seine unverlierbaren Rechte hat, die er nicht einmal aufgeben kann, wenn er auch wollte, und über die er selbst zu urtheilen befugt ist; […] so muß dem Staatsbürger und zwar mit Vergünstigung des Oberherrn selbst die Befugniß zustehen, seine Meinung über das, was von den Verfügungen desselben ihm ein Unrecht gegen das gemeine Wesen zu sein scheint, öffentlich bekannt zu machen“ (Gemeinspruch, AA 8:304).

In Abwesenheit eines Widerstandsrechts ist die Freiheit der Feder in allen Staaten, die nicht republikanisch (wir können sagen: die nicht demokratisch) sind, in denen mithin nicht das Volk selbst herrscht „das einzige Palladium der Volksrechte“ (Gemeinspruch, AA 8:304). Wie die Bezeichnung „Freiheit der Feder“ bereits anzeigt, handelt es sich bei diesem Recht um das Recht auf Publikationsfreiheit. Es geht nicht darum, dass sich die Bürger zu Demonstrationen oder Protestaktionen sollen zusammenfinden können; die Bürger sollen bloß das Recht haben, ihre Ansichten darüber, wie die Staatsgeschäfte richtig zu führen wären, öffentlich kundzutun.

Eine besondere Bedeutung schreibt Kant dabei der Publikationsfreiheit für Philosophen zu: Die Staaten sollen die Philosophen „frei und öffentlich […] reden lassen“, und zwar unabhängig davon, wer die Macht in Händen hält: „Könige“ oder die „königliche[n] (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völker“ selbst (Zum ewigen Frieden, AA 8:369).

Dass gerade die Philosophen ihre Ansichten unzensiert sollen äußern dürfen, hat zwei Gründe: Zum einen gehören die Prinzipien von Recht und Politik zum Gegenstandsbereich der Philosophie: Philosophen beschäftigen sich u.a. mit „Metaphysik […] der Sitten“ (Streit der Fakultäten, AA 7:28) und Experten der „systematischen Kenntniß der natürlichen Rechtslehre (Ius naturae)“ haben sie die Aufgabe, „zu aller positiven Gesetzgebung die unwandelbaren Principien her[zu]geben“ (RL, AA 6:229). Die Philosophie ist es, die die Grundlagen des Rechts und damit auch der Politik als „ausübender Rechtslehre“ ermittelt.

Zum anderen sind von den Philosophen aufgrund ihrer Machtferne objektive, von eigenen Ambitionen ebenso wie von staatlichen Vorgaben unbeeinträchtigte An- und Einsichten zu erwarten Dies kann von den Gelehrten der oberen Fakultäten: von Juristen, Theologen und Medizinern nicht geleistet werden, da ihre Lehrinhalte unmittelbar im Interesse der Regierung liegen, da diese durch sie „sich den stärksten und dauerndsten Einfluß aufs Volk verschafft“, und sie entsprechend fixiert und sanktioniert (AA 7:19, 7:22f.).

Kant unterfüttert seine Forderung für Publikationsfreiheit für Philosophen – wir können auch sagen: für Wissenschaftsfreiheit – dabei nicht nur mit einem rechtsmoralischen Argument. Nach diesem liegt es „schon in der Verpflichtung durch allgemeine (moralisch-gesetzgebende) Menschenvernunft“, die Philosophen über politische Fragen, zumal solche von Krieg und Frieden öffentlich räsonnieren zu lassen). Vielmehr hält er dies auch für prudentiell geboten: Es ist nicht nur „sehr rathsam“ für die Herrschenden, die Überlegung der Philosophen zu berücksichtigen, sondern es ist ihnen „zu Beleuchtung ihres Geschäfts“ gar „unentbehrlich“ (ZeF, AA 8:368f.) – und zwar deshalb, „weil ohne eine solche die Wahrheit (zum Schaden der Regierung selbst) nicht an den Tag kommen würde“ (Streit, AA 7:19f.).

Vor dem Hintergrund seiner Argumente für die Freiheit der Wissenschaft könnte es scheinen, dass Kant die Freiheit der Feder auf eine bestimmte privilegierte Gruppe von Gelehrten einschränke. Doch sowohl Kants Ausführungen in der Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? als auch im Streit der Fakultäten zeigen, dass sich grundsätzlich jeder Bürger am wissenschaftlichen wie am politischen Diskurs beteiligen können solle.

So betont Kant im Aufklärungsaufsatz, dass prinzipiell jeder einen öffentlichen Gebrauch seiner Vernunft zu machen befugt sein solle: „der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muß jederzeit frei sein“ (AA 8:37). Im Unterschied zum Privatgebrauch, den man „in einem gewissen ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft“ macht und der durchaus „öfters sehr enge eingeschränkt sein“ kann, ist der öffentliche Gebrauch der Vernunft derjenige, „den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publicum der Leserwelt macht“ (AA 8:37).

Die Bezeichnung des Gelehrten verwendet Kant hier, um eine bestimmte Rolle, eine Sprechhaltung zum Ausdruck zu bringen, die alle Bürger, nicht nur Gelehrte von Beruf, einnehmen können. Während man beim Privatgebrauch der Vernunft in einer bestimmten amtlichen oder beruflichen Funktion handelt – oder auch schlicht als Bürger in seiner Rolle als Untertan, der den Gesetzen und den Verordnungen der Regierung zu gehorchen hat –, sieht man sich man beim öffentlichen Gebrauch der Vernunft „als Glied eines ganzen gemeinen Wesens, ja sogar der Weltbürgergesellschaft“ an (AA 8:37). Durch die Einnahme dieser von Privatem losgelösten Haltung nimmt man die „Qualität eines Gelehrten“ an, „der sich an ein Publicum im eigentlichen Verstande durch Schriften wendet“, und in dieser Rolle „kann er allerdings räsonniren, ohne daß dadurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Theile als passives Glied angesetzt ist“ (AA 8:37).

Dass in Kants Augen nicht nur Gelehrte von Beruf, also Wissenschaftler, oder gar nur Philosophen als Gelehrte im genannten Sinne auftreten und sich öffentlich äußern können sollen, zeigt sich an den von ihm vorgebrachten Beispielen. Während der im Aufklärungsaufsatz als zentrales Beispiel fungierende Geistliche (der einerseits zwar den Dogmen seiner Kirche verpflichtet ist und sich in seinen Predigten an diese halten muss, jedoch andererseits als Gelehrter öffentlich darüber zu räsonieren befugt sein müsse)als Hochschulabsolvent noch am ehesten zu ,den Gelehrten von Beruf‘ gezählt werden kann, gilt dies nicht unbedingt für den Offizier

Schließlich spricht Kant allgemein auch von den Bürgern, die sich öffentlich sollen äußeren können: „Der Bürger kann sich nicht weigern, die ihm auferlegten Abgaben zu leisten […] Eben derselbe handelt demungeachtet der Pflicht eines Bürgers nicht entgegen, wenn er als Gelehrter wider die Unschicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit solcher Ausschreibungen öffentlich seine Gedanken äußert.“ (AA 8:37f.) Alle Bürger sollen sich also generell in der Rolle als Gelehrte am öffentlichen Diskurs beteiligen können.

Im Streit der Fakultäten stellt Kant mit Blick auf den wissenschaftlichen Diskurs zudem heraus, dass nicht nur Universitätslehrer als Gelehrte anzusehen sind: Neben „zünftigen kann es noch zunftfreie Gelehrte geben, die nicht zur Universität gehören“ (AA 7:18). Neben solchen Gelehrten, die in Akademien oder gelehrten Gesellschaften tätig sind, zählen zur Gruppe der Gelehrten auch diejenigen, die ganz ohne offizielle Einbindung in das staatliche Wissenschaftssystem arbeiten, die mithin „gleichsam im Naturzustande der Gelehrsamkeit leben und jeder für sich ohne öffentliche Vorschrift und Regel sich mit Erweiterung oder Verbreitung derselben als Liebhaber beschäftigen“ (AA 7:18).

Gemeinsam mit der Forderung nach der Freiheit des öffentlichen Vernunftgebrauchs heißt das, dass sich alle Bürger auch spezifisch am philosophischen Diskurs beteiligen können, in dem es um die Prinzipien von Recht und Politik geht. Kants Staat ist somit wesentlich eine Republik öffentlich räsonierender, potentiell auch philosophierender Bürger.

Der Staat muss damit aber die Äußerung auch und gerade solcher Meinungen zulassen, die ihm oder der Mehrheit der Bevölkerung übel aufstoßen, und zwar auch dann, wenn sie erwiesenermaßen falsch sind. Aus Sicht der kantischen Ethik ist zwar jede Äußerung falscher Tatsachenbehauptungen oder falscher Versprechen eine Lüge und konstituiert als „Widerspiel der Wahrhaftigkeit“ „[d]ie größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, blos als moralisches Wesen betrachtet“ (Tugendlehre, AA 6:429). Doch die Lüge verletzt als solche keine Rechtspflicht Es gibt kein Recht auf Wahrheit (

Das jedem Menschen zukommende ursprüngliche Recht auf Freiheit umfasst auch das Recht, anderen „seine Gedanken mitzutheilen, ihnen etwas zu erzählen oder zu versprechen“, und zwar unabhängig davon, ob es „wahr und aufrichtig, oder unwahr und unaufrichtig“ ist. Denn es beruht Kant zufolge „bloß auf ihnen [den Rezipienten] […], ob sie ihm [dem Sprecher] glauben wollen oder nicht“ (RL, AA 6:238). Zur Annahme von Überzeugungen ist niemand gezwungen, vielmehr hat ein jeder aufgrund seiner Vernunft das Vermögen, den Äußerungen anderer zu widerstehen und sich selbst ein Urteil zu bilden.

Rechtliche Grenzen sind der Mitteilung allerdings dort gesetzt, wo sie die Rechte anderer verletzt oder gar die Existenz des Staates gefährdet. Volksverhetzung und Widerstand gegen die Rechtsordnung haben keinen Platz im kantischen Staat, und dort, wo Recht und Staat selbst in Gefahr sind, wo die freiheitlich demokratische Grundordnung in Bedrängnis gerät, sind zu deren Schutz alle Mittel zu ergreifen, die dem liberalen Rechtsstaat zu Gebote stehen.

Es ist jedoch nicht Aufgabe des Staates, die Verbreitung irriger Meinungen zu unterbinden, weder im Alltag noch in Wissenschaft und Politik. Im Gegenteil hat er Sorge dafür zu tragen, dass alle Bürger*innen ihre Ansichten frei äußern können. Es ist somit Aufgabe der Zivilgesellschaft, Unwahrheiten, fake news und sog. ‚alternativen Fakten‘ durch den Vortrag der Wahrheit und mit der Kraft des besseren Arguments entgegenzutreten.

Martin Brecher ist Akademischer Mitarbeiter am Philosophischen Seminar

der Universität Mannheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Philosophie Immanuel Kants, die praktische Philosophie der Neuzeit und das Naturrecht der Aufklärung. Er interessiert sich zudem für Fragen der praktischen Philosophie der Gegenwart.