Tod und Mysterium

von Rico Gutschmidt (München)

Was ist der Tod? Wir verstehen zwar abstrakt, was es bedeutet, nicht mehr zu existieren, aber können wir das wirklich begreifen? Im wissenschaftlich geprägten Weltbild wird der Tod üblicherweise als vollständiges Ende der Existenz aufgefasst, ohne zu berücksichtigen, dass die Nichtexistenz nach dem Tod das menschliche Fassungsvermögen übersteigt: Wir können uns weder den Verbleib gestorbener Personen veranschaulichen noch das eigene Aus-der-Welt-Sein.

Gestorbene Personen sind nicht räumlich und zeitlich weit entfernt, sondern nirgendwo und nirgendwann, im Nichts außerhalb von Raum und Zeit. Wir können ein solches Nichts aber nicht denken, ohne es zu einem Gegenstand zu machen. Wenn man es versucht, denkt man jedenfalls doch an etwas, vielleicht an hohle Behälter oder leere Räume. Auch ein besonderer Zustand nach dem Tod, von dem wir nicht wissen, wie er sein wird, wäre noch etwas und nicht nichts. Versuche, das Nichts zu denken, scheinen geradezu unsinnig zu sein, betreffen uns aber mit Blick auf den Tod persönlich. Dass wir aus dem Nichts kommen und wieder ins Nichts eingehen, ist leicht gesagt, aber doch unbegreiflich.

Die eigene Nichtexistenz ließe sich vielleicht indirekt veranschaulichen, indem man sich die Welt ohne sich selbst vorstellt. Für die Zeit vor der Geburt scheint das kein Problem darzustellen, und Sterbende überlegen oft ganz konkret, wie es für die Hinterbliebenen sein wird, wenn sie gestorben sind. Aber laut Freud bleibt man in diesem Szenario als Zuschauer weiter dabei. Dies lässt sich mit dem Kant’schen Argument verdeutlichen, der Gedanke „Ich bin nicht“ widerspreche sich selbst, da man diesen Gedanken nicht haben könne, wenn man nicht existiert. Das eigene Nichtsein lässt sich nicht ohne Widerspruch denken, weshalb man sich auch die Welt nach dem Tod nicht ohne den eigenen Blick darauf vorstellen kann.

Dass wir nach dem Tod nicht mehr existieren, können wir uns also weder im Sinne eines Nichts außerhalb von Raum und Zeit noch im Sinne einer Welt ohne uns selbst vergegenwärtigen, was für Freuds Schlussfolgerung spricht, man halte sich unbewusst für unsterblich. Der eigene Tod ist unvorstellbar, und wenn man ehrlich mit sich ist, glaubt man insgeheim nicht daran, sterben zu müssen. Aber alle Menschen sterben. Wir müssen mit dem Tod umgehen, auch wenn wir ihn nicht begreifen. Die Rituale, mit denen die Menschheit schon immer den Tod begleitet, dienen demnach nicht nur der Bewältigung von Trauer und Abschied, sondern auch dem Umgang mit einem Mysterium.

In Hospizen und auf Palliativstationen, in der Gegenwart von Menschen, die um ihren nahenden Tod wissen, kann man das Mysterium geradezu spüren, es bekommt eine körperliche Dimension: Man fühlt, dass sich über den Tod nicht angemessen sprechen lässt. In Hospizen wird zwar gerade nicht geflüstert oder geschwiegen, sondern das Leben zelebriert, und man spricht auch über Tod und Sterben, aber man merkt dort auch, dass man über den Tod letztlich nur schweigen kann. Das Geheimnis von Existenz und Nichtexistenz lässt sich ähnlich bei Geburten erfahren, und selbst abgeklärteste Menschen spüren angesichts eines neugeborenen Säuglings oder eines aufgebahrten Leichnams, dass hier etwas geschehen ist, was unser Begreifen übersteigt.

Mit diesem Spüren kommt man dem Phänomen des Todes, das wir abstrakt verstehen, aber nicht wirklich erfassen, auf einer körperlichen, nicht-kognitiven Ebene näher. So erhält das Wissen davon, sterben zu müssen, eine andere Qualität, wenn man etwa bei einem Unfall knapp dem Tod entrinnt oder wenn man einer Kriegssituation ausgesetzt ist. Es gibt auch besondere Angstzustände, in denen Menschen plötzlich realisieren, dass sie eines Tages tot sein werden. Durch solche Erfahrungen kommt kein begriffliches Wissen hinzu, aber doch ein neues, sozusagen gefühltes, Verständnis von Endlichkeit und Tod. Ein solches Verständnis kann auch ohne besondere Erfahrungen langsam mit dem Alter heranreifen, wofür sich in der Soziologie der Begriff der Gerotranszendenz etabliert hat.

Nicht-kognitive Annäherungen an das Mysterium des Todes können sich auch bei veränderten Bewusstseinszuständen in Todesnähe einstellen, etwa bei Sterbebettvisionen und Nahtoderfahrungen. Auch wenn die jeweiligen Zustände neurophysiologisch unterschiedlich realisiert sind, finden sich in den Beschreibungen auffällige Ähnlichkeiten zu Erlebnisberichten aus dem Bereich der Mystik, in denen im Gegenzug vom „mystischen Tod“ (mors mystica) die Rede ist. In Mystik und Todesnähe fühlt man sich oft verbunden bzw. geeint mit allem, und zwar außerhalb der Zeit im „stehenden Jetzt“ (nunc stans) eines zeitlosen und in diesem Sinne ewigen Augenblicks, friedlich geborgen in Liebe, begleitet von Lichterlebnissen und kaum in Worte zu kleidenden Zuständen der Erleuchtung.

Solche Schilderungen lassen sich – spekulativ und nicht überprüfbar – so interpretieren, dass Aspekte der Wirklichkeit, die sich nicht ohne Widerspruch denken lassen, wie etwa das eigene Nichtsein oder das Nichts überhaupt, in veränderten Bewusstseinszuständen direkt erlebt werden könnten. Demnach wird – durch die Aufhebung des Filters unserer logischen Kategorien – unmittelbar wahrgenommen, was beim Versuch der begrifflichen Erfassung zu Paradoxien führt. Dabei werden die Paradoxien nicht aufgehoben, sondern als Paradoxien erlebt, was die Unsagbarkeit der damit verbundenen Erleuchtungsgefühle gut erklären würde. So könnten Personen in Todesnähe eine Ahnung vom undenkbaren Nichts bekommen, zu dem sie auf dem Weg sind. Die oft beschriebenen Zeitraffererlebnisse des Lebensrückblicks etwa ließen sich als eine Annäherung an die außerzeitliche Ewigkeit verstehen, von der aus gesehen das Leben zu einem einzigen Augenblick zusammenschrumpft.

Jenseitsvorstellungen, die von solchen Erfahrungen ausgehen, können eine wichtige Ergänzung der wissenschaftlich geprägten Auffassung des Todes als vollständiges Ende der Existenz darstellen. Wie ausgeführt, übersieht diese Auffassung, dass wir uns nicht vorstellen können, was es heißt, nicht zu existieren. Bestimmte Jenseitsvorstellungen lassen sich dagegen als nicht wörtlich zu verstehende, aber dennoch plausible Vergegenwärtigungen dieser Unvorstellbarkeit interpretieren: Austritt aus der Zeit als Eintritt in den zeitlosen Augenblick der Ewigkeit, Auflösung ins Nichts als geborgene Einung mit allem, mit anderen Worten: als Eingehen ins Nirvana oder in Gott. Damit ist kein Leben nach dem Tod im Sinne einer unsterblichen Seele gemeint, die durch unendliche Zeiten fortexistierte, sondern ein Übergang in das unbegreifliche Nichts der Ewigkeit, auf den als Endpunkt der Reinkarnationsreihen auch die Wiedergeburtslehren hinauslaufen.

Das Eingehen in die Geborgenheit eines ewigen Nichts klingt nach einer friedlichen Wandlung, und das Sterben wird, spätestens unmittelbar vor Eintreten des Todes, von Sterbebegleitern oft auch so wahrgenommen. Ähnlich führen Nahtoderfahrungen in der Regel dazu, dass die Betroffenen weniger Angst vor dem Sterben haben. Es gibt allerdings auch negative, alptraumhafte Nahtoderfahrungen, und der Tod hat überhaupt eine bedrohliche und unheimliche Seite. Jesus litt in Gethsemane buchstäblich unter Angstschweiß (Lukas 22,44) und schrie im Moment des Todes (Markus 15,37). Sterbende auf Palliativstationen, die neben dem körperlichen Leid ihre Situation seelisch nicht ertragen, können sich palliativ sedieren lassen, und bereits im Leben ist die Angst vor dem Tod ein verbreitetes Phänomen.

Für den unheimlichen Charakter der Unbegreiflichkeit Gottes hat der Religionswissenschaftler Rudolf Otto den Begriff des mysterium tremendum geprägt, der sich auf das Mysterium des Todes übertragen lässt. Viele Formen der Angst vor dem Tod könnten sich darauf zurückführen lassen, dass die Unvorstellbarkeit der eigenen Nichtexistenz Gefühle des Kontrollverlusts auslöst, auch wenn dies nicht immer bewusst wahrgenommen wird. Laut Daseinsanalyse und Existenzieller Psychotherapie gehen sogar viele psychische Störungen auf die unbewältigte Angst vor dem Tod zurück, weshalb es wichtig sei, sich mit dem Abgrund des Todes bewusst auseinanderzusetzen.

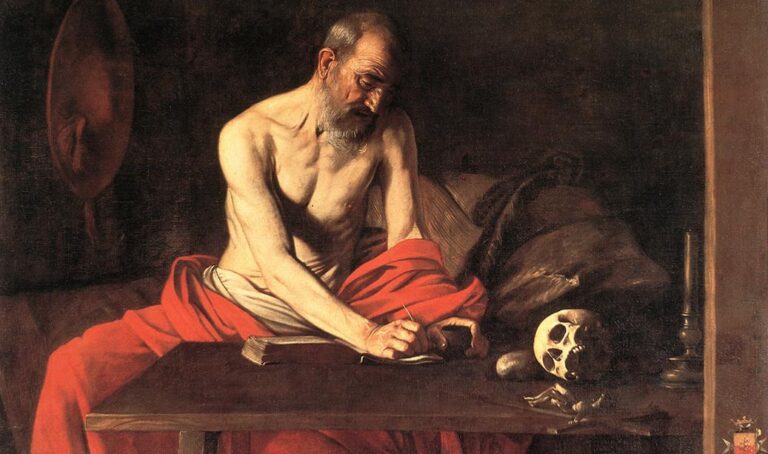

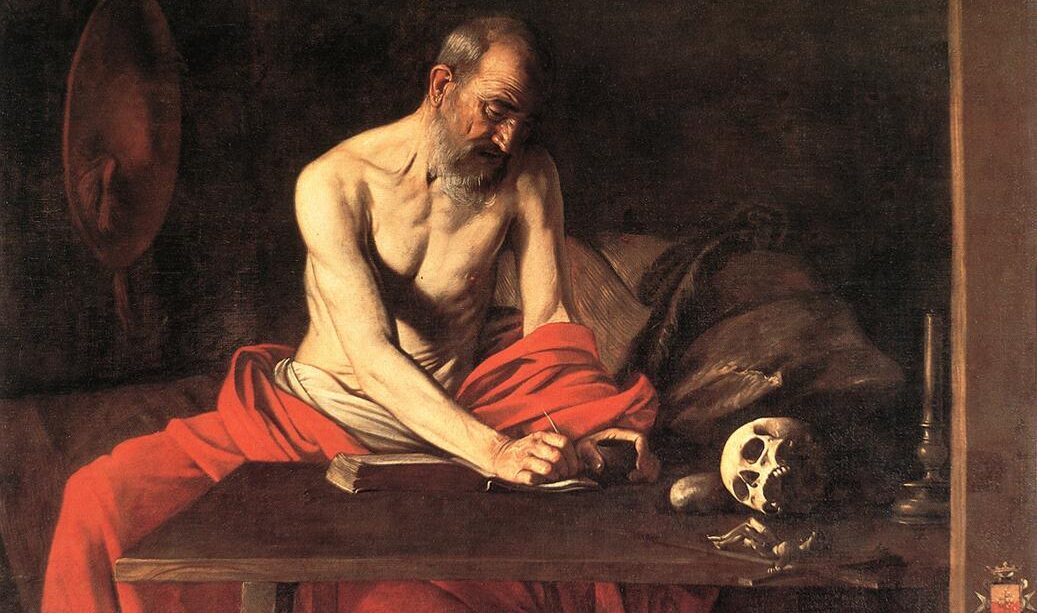

Ein gutes Verhältnis zum eigenen Tod streben etwa verschiedene Formen des Nachdenkens über den Tod (meditatio mortis) an, die in der Philosophie seit der Antike diskutiert und erprobt werden. Freuds Vermutung, man fühle sich unbewusst unsterblich, wird von soziologischen Studien bestätigt, laut denen Menschen oft nicht über ein Jahr hinausdenken und meist zu Recht davon ausgehen, innerhalb dieses Zeitraums nicht zu sterben. Es ist daher nicht selbstverständlich, sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu sein, was aber nach zahlreichen philosophischen Lehren zu einem freieren und authentischeren Leben führen kann, wobei man Sinn im Leben gerade durch die eigene Endlichkeit finde. Gegen die Angst immunisiere man sich dabei am besten durch häufige Beschäftigung mit dem Tod.

Weniger stoisch und dem Mysterium des Todes angemessener wäre dagegen eine Haltung der Offenheit für das Geheimnis, die das tremendum des Todes akzeptiert, aber auch das beseligende Moment des Mysteriums für sich entdeckt, das Otto das mysterium fascinans nennt. Zum Tod gehört letztlich beides, abgründige Angst und friedliche Geborgenheit. Eine abschließende Einstellung zum Tod ist damit vermutlich nicht möglich – das Sterben lässt sich nicht lernen –, doch lassen sich Erfahrungen im Umgang mit dem Geheimnis sammeln, das immer Geheimnis bleibt. Dabei können, wie erläutert, Gefühl und Einsicht miteinander verwoben sein. So erfährt man vielleicht, dass die Liebe stark ist wie der Tod (Hohelied 8,6), dass wir aber immer wieder aus der Liebe herausfallen, wenn wir das Unkontrollierbare kontrollieren wollen. Oder dass die Ewigkeit in jedem Augenblick präsent ist, wir aber doch zeitliche Wesen sind, die sich mit jeder Sekunde dem Tod nähern. Mit solchen Erfahrungen zeigt sich im Geheimnis des Todes das Geheimnis unserer Existenz. Mitten im Leben sind wir im Tod – media vita in morte sumus.

Weiterführende Literatur

Fink, Eugen (1969). Metaphysik und Tod. Stuttgart: Kohlhammer.

Jankélévitch, Vladimir (2017). Der Tod. Berlin: Suhrkamp.

Macho, Thomas H. (1987). Todesmetaphern. Zur Logik der Grenzerfahrung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Peng-Keller, Simon (2017). Sinnereignisse in Todesnähe. Traum- und Wachvisionen Sterbender und Nahtoderfahrungen im Horizont von Spiritual Care. Berlin: De Gruyter.

Rico Gutschmidt führt derzeit als Philosopher in Residence am Institute for Advanced Study (IAS) der Technischen Universität München in Kooperation mit der Professur für Spiritual Care und psychosomatische Gesundheit eine qualitative Interviewstudie zu Grenzsituationen im Gesundheitsbereich durch. Nach Promotion (Universität Bonn, 2009) und Habilitation (TU Dresden, 2015) im Fach Philosophie arbeitete er in den USA und in Chile. Seit 2018 ist er akademischer Mitarbeiter an der Universität Konstanz und seit 2022 Lehrbeauftragter an der ETH Zürich. Seine philosophischen Interessen umfassen Philosophie der Physik und Mathematik, Heidegger, negative Theologie, Skeptizismus, Wittgenstein und in jüngster Zeit die existenzielle Dimension der Philosophie.

E-Mail: ricogutschmidt@gmail.com

Webseite: sites.google.com/view/ricogutschmidt