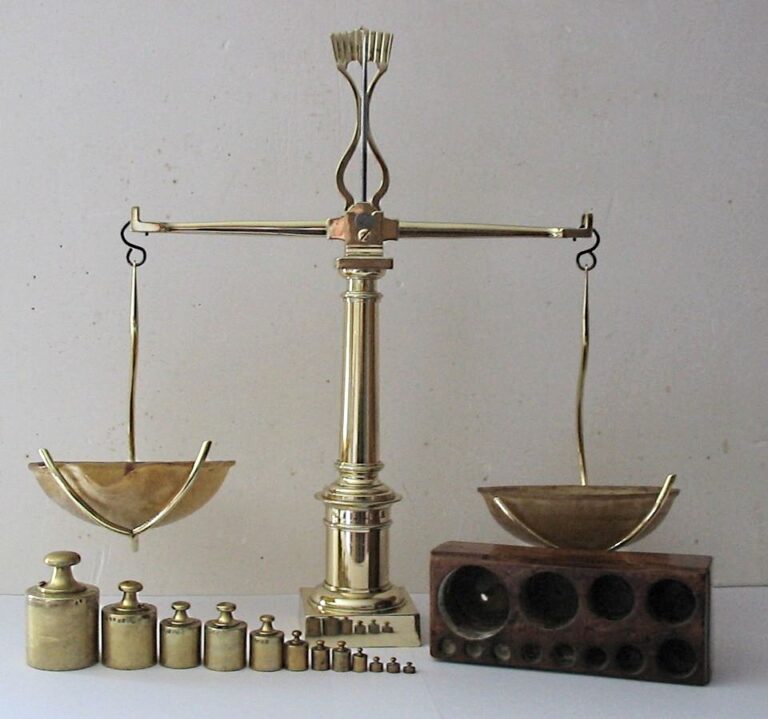

Wer soll was bekommen? Wie wir über gerechte Verteilungen denken

Von Alexander Max Bauer (Oldenburg)

Insbesondere in Zeiten des Wahlkampfs schreiben sich Parteien gerne die Forderung nach Gerechtigkeit auf ihre Fahnen. Immer wieder wird dabei auch die sogenannte Bedarfsgerechtigkeit genannt. Ein Blick in die Parteiprogramme zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 illustriert das sehr schön. Nimmt man exemplarisch die Programme von CDU/CSU, SPD, GRÜNE, FDP, Die Linke und AfD zur Hand, taucht der Begriff der »Bedarfsgerechtigkeit« über 25-mal auf. CDU und CSU beispielsweise möchten »die ambulanten und stationären Versorgungsangebote für psychische Erkrankungen bedarfsgerecht verbessern« (CDU-Bundesgeschäftsstelle 2025, S. 68). Die SPD wiederum plant, die Regionalförderung der EU »bedarfsgerecht weiterzuentwickeln« (SPD-Parteivorstand 2025, S. 18).

Tatsächlich berühren diese Forderungen ein grundlegendes Konzept unseres wohlfahrtsstaatlichen Selbstverständnisses. Aber was bedeutet »bedarfsgerecht« eigentlich, und welche Rolle spielt dieses Konzept im Denken der Menschen? Im Folgenden möchte ich versuchen, einige Antworten auf diese Fragen zu geben.

Ganz allgemein handelt es sich bei der Bedarfsgerechtigkeit um ein Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit, die sich damit beschäftigt, wie physische oder immaterielle Güter auf die Mitglieder einer gewissen Gruppe zu verteilen sind. Seit Aristoteles (2006, Buch 5) diesen Teilbereich der Gerechtigkeit vor mehr als 2.000 Jahren herausgearbeitet hat, sind verschiedene Prinzipien gerechter Verteilung vorgeschlagen worden. Für sich genommen wirken diese Prinzipien oft legitim, aber sobald sie nicht mehr isoliert betrachtet werden, treten schnell Konflikte auf, die sich nicht so einfach lösen lassen. Das hat Amartya Sen (1984, S. 290f.) an seinem mittlerweile klassischen Flötenbeispiel deutlich gemacht:

Drei Kinder haben eine Flöte bei sich und möchten wissen, wer von ihnen sie bekommen soll. Nun gibt es drei Varianten dieser Geschichte. In der ersten Variante erfährt man lediglich, dass eines der Kinder wesentlich musikalischer ist als die beiden anderen und dementsprechend mehr Nutzen aus der Flöte ziehen würde. Utilitaristisch betrachtet kann es in dieser Variante also legitim erscheinen, diesem Kind die Flöte zuzusprechen. In der zweiten Variante erfährt man nur, dass es einem der Kinder wesentlich schlechter geht als den beiden anderen. Dem Bedarfsprinzip folgend kann es nun legitim erscheinen, diesem Kind die Flöte zu geben. In der dritten Variante schließlich ist nur bekannt, dass eines der drei Kinder die Flöte eigenständig aus einem Stück Holz geschnitzt hat. Dem Leistungsprinzip folgend kann es hier also legitim erscheinen, diesem Kind die Flöte zu überlassen.

Sobald diese drei Informationen jedoch gleichzeitig bekannt sind, steht man vor einem Dilemma. Im Wesentlichen gibt es dafür zwei Herangehensweisen: Entweder man geht davon aus, dass nur eines der konfligierenden Prinzipien gerechtfertigt ist; das wäre der monistische Lösungsweg. Oder man geht davon aus, dass diese Prinzipien alle Geltung beanspruchen können, etwa indem sie in eine lexikographische Ordnung gebracht werden (Rawls 1971) oder indem ihre Gültigkeit von dem jeweiligen Bereich abhängt, indem man sich bewegt (Walzer 1983); das wären pluralistische Lösungswege. Tatsächlich sind solche pluralistischen Ansätze sowohl in der wissenschaftlichen Debatte als auch im Alltagsdenken der Menschen eher die Regel als die Ausnahme.

Aber zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Bedarfsgerechtigkeit meint also eines von mehreren, miteinander konkurrierenden Verteilungsprinzipien. Möchte man ein solches Prinzip klassifizieren, kann man sich fragen, wer wieviel wovon erhalten soll. Es lässt sich also entlang der Dimensionen Umfang (»Wer ist betroffen?«), Form (»Wie soll das Gut – insbesondere in Fällen von Knappheit – aufge- beziehungsweise verteilt werden«) und Gut (»Was ist zu verteilen?«) charakterisieren (Siebel und Schramme 2020). Als eine erste Arbeitsdefinition der Bedarfsgerechtigkeit lässt sich beispielsweise bestimmen: Bedürftige sollen das, was sie brauchen, in vollem Umfang erhalten. Diese Bestimmung zieht einige Anschlussfragen nach sich: Wie soll etwas verteilt werden, wenn weniger oder mehr zur Verfügung steht, als benötigt wird? Und wann kann man überhaupt davon sprechen, dass jemand einen Bedarf hat?

Die erste Unklarheit versuchen sogenannte Maße der Bedarfsgerechtigkeit zu beantworten (einen Überblick geben Bauer und Siebel 2024). Die zweite Unklarheit wird in der philosophischen Debatte um das Bedarfskonzept verhandelt (einen Überblick geben Siebel und Schramme 2020). Ich möchte den zweiten Punkt zumindest kurz anreißen: Bedarfe in einem weiten Sinn lassen sich in einem Satz der Art »Subjekt S benötigt das Gut X, um das Ziel Z in den Umständen U zu erreichen« ausdrücken. In dieser Form kann der Bedarf jedoch rein instrumentell sein. Es ließe sich zum Beispiel sagen: »Anna benötigt 30 Milliarden Dollar, um sich eine Insel in der Südsee zu kaufen.« Daraus erwächst kein normatives Gewicht, dass wir ihr 30 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen sollten. Eine Möglichkeit, normatives Gewicht zu erlangen, findet sich in dem Zweck. So liest sich der Satz »Die Welthungerhilfe benötigt 30 Milliarden Dollar, um den Welthunger zu beenden« schon ganz anders. Ganz in diesem Sinne drehen sich viele Argumente in der philosophischen Literatur darum, fundamentale von instrumentellen Bedürfnissen zu unterscheiden, beispielsweise dadurch, dass ihre Erfüllung würdevolle Lebensumstände ermöglicht. Solche »echten« Bedürfnisse sind dabei eng verwoben mit unseren Vorstellungen von einem »normalen«, »guten« oder »menschenwürdigen« Leben.

Der Titel hat es bereits verraten: Ich widme mich Bedarfen nicht nur aus theoretischer Sicht, sondern auch empirisch. Meine Arbeit rechne ich dabei zur deskriptiven Ethik, weil ich herausfinden möchte, welche Rolle das Konzept der Bedarfsgerechtigkeit im allgemeinen Denken spielt. Natürlich wirken diese Ergebnisse gleichzeitig wieder zurück auf theoretische Überlegungen.

David Miller (2008) etwa zeigt mit Blick auf John Rawls (1971), warum es wichtig ist, die Menge der Daten, die einem zur Verfügung stehen, zu erweitern. Axel Honneth (2008, S. 11) bringt Millers Gedankengang auf den Punkt:

Weil Rawls alle Untersuchungen zu alltäglichen Gerechtigkeitsempfindungen zur Seite schiebt, ja, weil er sie nicht einmal prüfend zur Kenntnis nimmt, lässt er sich wider allen Augenschein dazu hinreißen, die soziale Gerechtigkeit im Ganzen auf den einen Wert der Gleichheit zu gründen; hätte er hingegen derartige Studien vorweg zu Rate gezogen, so möchte Miller sagen, dann wäre Rawls schnell zu der Einsicht gelangt, dass die von ihm beschworene Bürgerschaft mehr als nur ein Gerechtigkeitsprinzip für nötig und für gerechtfertigt hält.

Es geht also nicht um einen naiven Positivismus, der einfach übernimmt, was die Leute denken, sondern um eine »komplementäre Angewiesenheit von Sozialwissenschaften und politischer Philosophie, von empirischer Gerechtigkeitsforschung und normativer Gerechtigkeitstheorie« (Honneth 2008, S. 10).

Was verrät uns diese empirische Perspektive nun? In vielen Forschungsbereichen sind Bedürfnisse eher stiefmütterlich behandelt worden, obwohl ihre Bedeutung seit der frühen Empirical-Social-Choice-Forschung (z.B. Yaari und Bar-Hillel 1984) und den Anfängen der Motivationspsychologie (z.B. Williams und Page 1989) immer wieder auch empirisch untersucht worden ist. Bevölkerungsumfragen zeigen, dass grundlegende Bedürfnisse Einfluss auf Gerechtigkeitsvorstellungen haben (z.B. Hülle, Liebig und May 2018), und anreizbasierte ökonomische Experimente zeigen, dass Bedürfnisse die Entscheidungen von Versuchspersonen beeinflussen (z.B. Cappelen et al. 2013). Um der Bedeutung und Funktionsweise von Bedürfnissen weiter auf den Grund zu gehen, habe ich mit Kolleg:innen vier Studien durchgeführt, deren Kernergebnisse ich im Folgenden knapp darstellen möchte.

In Studie 1 (Bauer et al. in Vorbereitung) haben wir untersucht, ob es zwischen der Gerechtigkeitseinschätzung zu einer Verteilungssituation und der in ihr gegebenen Bedarfsdeckung einen Zusammenhang gibt. Dazu haben wir unsere Teilnehmer:innen in eine Bedarfs- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte sich vorstellen, dass es in einer fiktiven Region Aufgabe des Staates wäre, den Bedarf der Menschen an Wohnraum zu erfüllen. Dabei sei der Bedarf für alle Haushalte gleich und liege bei 1.000 fiktiven Einheiten. Die Regierung der Region habe die Mittel, bis zu 2.000 Einheiten an Wohnraum für jeden zur Verfügung zu stellen. Wieviel aber tatsächlich umgesetzt werde, sei von einer Entscheidung des Regionalparlaments abhängig. Der Kontrollgruppe wurde die gleiche Geschichte vorgelegt, allerdings ohne die Erwähnung von etwaigen Bedarfen.

Anschließend wurden beiden Gruppen 11 Szenarien präsentiert, in denen unterschiedliche Mengen an Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Diese Fälle reichten in Schritten von 200 Einheiten von 0 bis 2.000 Einheiten pro Haushalt. Zu diesen Szenarien wurden beiden Gruppen zwei Aufgaben gestellt. In der ersten Aufgabe bekamen sie alle Fälle auf einem Bildschirm angezeigt und sollten für jeden Fall auf einer Skala von 0 % (»überhaupt nicht gerecht«) bis 100 % (»absolut gerecht«) angeben, für wie gerecht sie die jeweilige Situation halten. In der zweiten Aufgabe wurden jeweils benachbarte Fälle präsentiert (etwa 0 und 200 oder 200 und 400 Einheiten), und die Teilnehmer:innen sollten auf einer Skala von 1 (»gleich gerecht«) bis 11 (»sehr viel gerechter«) angeben, wie stark sich die Gerechtigkeit der beiden Szenarien unterscheidet.

Es zeigt sich, dass die Einschätzungen in der Kontrollgruppe mit steigendem Wohnraum linear ansteigen, während es in der Bedarfsgruppe einen sprunghaften Anstieg bei der Bedarfsschwelle gibt. Die Einschätzungen unterhalb der Bedarfsschwelle sind in der Bedarfsgruppe außerdem signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe, während sie auf und über der Bedarfsschwelle signifikant höher sind. Die Auswertung der zweiten Aufgabe stützt dieses Bild. Scheinbar kann das Vorliegen von Informationen über Bedürfnisse also eine wichtige Rolle dabei spielen, wie die Gerechtigkeit einer Verteilung eingeschätzt wird.

In Studie 2 (Bauer et al. 2022) haben wir die Rolle unserer Teilnehmer:innen von unparteiischen Beobachter:innen hin zu unparteiischen Entscheider:innen verschoben. Sie wurden gebeten, sich zwei Personen vorzustellen, die im Folgenden der Einfachheit halber A und B genannt werden. Den Teilnehmer:innen wurde mitgeteilt, dass sich A und B nicht kennen. Ihr Heim würden sie ausschließlich mit Feuerholz heizen, wobei jeder von ihnen ausreichend Holz auf Lager habe, um den anstehenden Winter zu überleben. Um sicherzugehen, dass sie nicht frieren müssen, würden sie jedoch zusätzliches Holz benötigen. Die Gemeinde habe ihnen daher ermöglicht, für eine gewisse Zeit Holz im gemeindeeigenen Wald zu schlagen. Da A und B über wenig Geld verfügten, wäre das ihre einzige Möglichkeit, zusätzliches Heizmaterial zu erhalten. Die Aufgabe war es dann, die von beiden geschlagene Menge an Holz möglichst gerecht zwischen A und B aufzuteilen.

Ohne jegliche Informationen wäre eine Gleichverteilung des Holzes vermutlich das Mittel der Wahl. Unseren Teilnehmer:innen haben wir allerdings Informationen gegeben, über die sich Ungleichverteilungen legitimieren ließen, indem wir Person A und Person B als heterogen hinsichtlich ihrer Produktivität und ihres Bedarfs dargestellt haben. Außerdem haben wir variiert, ob die bedürftigere respektive weniger produktive Person für ihren höheren Bedarf bzw. für ihre niedrigere Produktivität selbst verantwortlich war oder nicht.

Es zeigt sich: Für die Verteilungen spielt das Bedarfsprinzip eine deutliche Rolle, da die schlechtergestellte Person teilweise kompensiert wird. Dabei gilt das Bedarfsprinzip aber nicht bedingungslos; vielmehr wird es gegen das Leistungsprinzip abgewogen. Die Bereitschaft zur Kompensation sinkt außerdem, wenn die schlechtergestellte Person selbst verantwortlich für ihre Situation ist.

Unsere beiden abschließenden Studien (Bauer et al. 2023) bauen auf der Vignette auf, die in Studie 2 eingeführt wurde. Wieder haben wir unseren Teilnehmer:innen hypothetische Personen vorgestellt, die Feuerholz benötigen, wobei wir dieses Mal variiert haben, wofür das Holz gebraucht wird. Es wurden vier Bedarfsarten präsentiert. In Studie 3 mussten die Teilnehmer:innen bewerten, wie wichtig ihnen die Erfüllung der jeweiligen Bedarfsart erscheint, während sie in Studie 4 – ähnlich wie in Studie 2 – eigene Verteilungsentscheidungen zwischen zwei Personen treffen mussten.

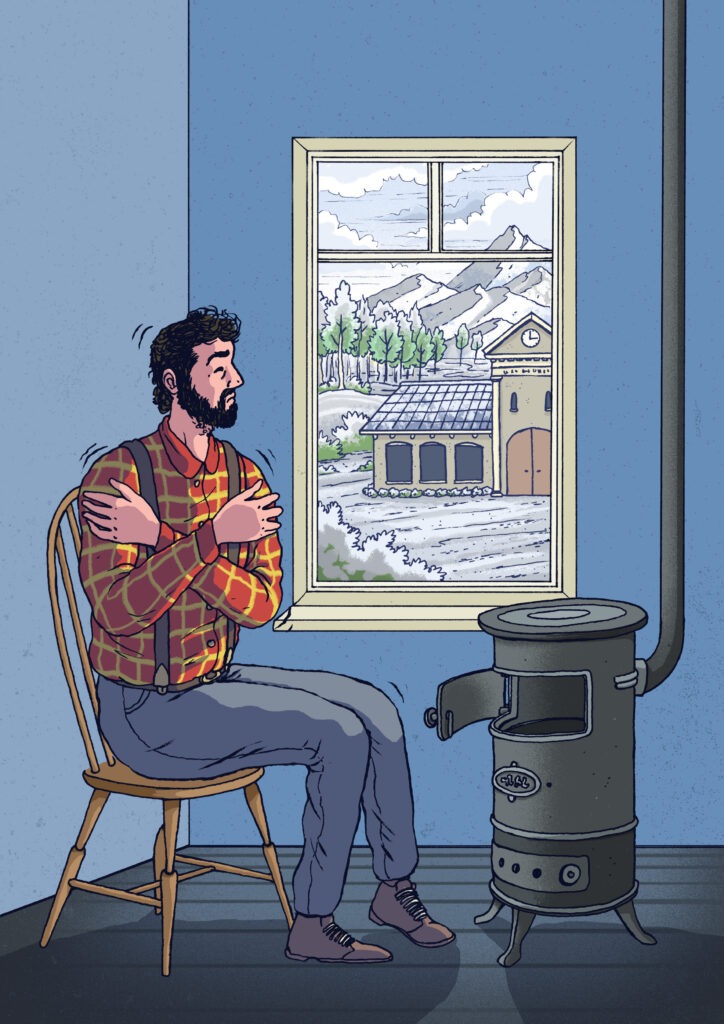

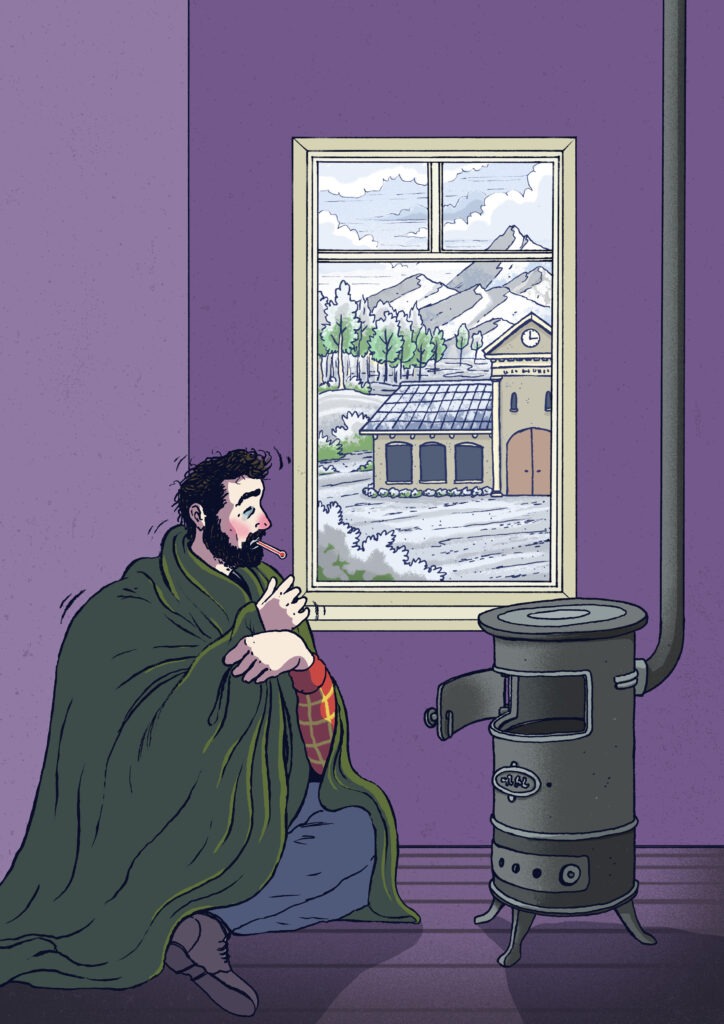

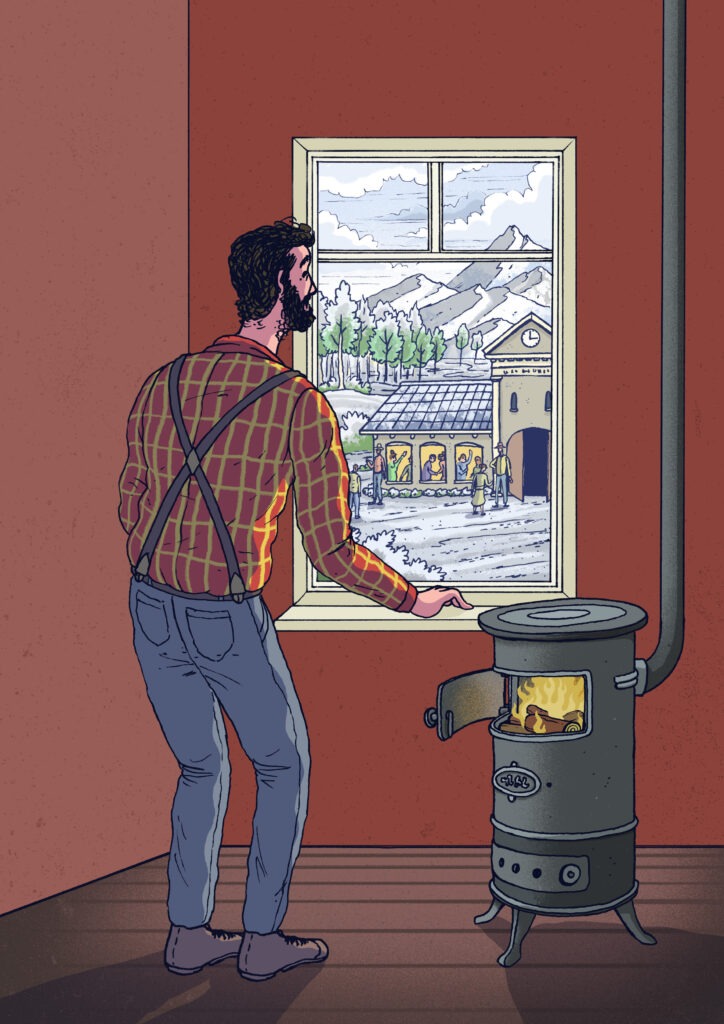

Zu Beginn von Studie 3 haben unsere Teilnehmer:innen eine Übersicht erhalten, in der ihnen die vier Bedarfsarten vorgestellt wurden. Hierzu wurden sie gebeten, sich Personen vorzustellen, die aus unterschiedlichen Gründen Feuerholz benötigen. Eine der Personen würde das Holz zum Heizen ihrer Hütte benötigen, um im kommenden Winter nicht lebensbedrohlich zu erkranken. Eine andere Person würde zwar über genügend Holz verfügen, um den kommenden Winter zu überleben, benötige aber zusätzliches Heizmaterial, um – ähnlich wie in Studie 2 – zu verhindern, dass es in ihrer Hütte während des kommenden Winters ungebührlich kalt werde. Von einer dritten Person würde das Holz zur gesellschaftlichen Teilhabe benötigt, da sie für die winterlichen Treffen in einem Gemeindezentrum Holz mitzubringen hätte, mit dem während der Zusammenkunft geheizt werden könne. Schließlich gab es eine Person, die ihre Freizeit damit verbringe, in ihrem Atelier Kunst zu schaffen. Da sie ihr Atelier ausschließlich mit Holz heizen würde, bräuchte sie entsprechendes Brennmaterial, um gewissermaßen autonom über ihre Freizeitgestaltung entscheiden zu können.

Um die vier Bedarfsarten möglichst salient zu machen, wurde jede Beschreibung von einer Illustration begleitet (s. Abb. 1). Anschließend wurden unsere Teilnehmer:innen gebeten, auf einer Skala von 1 (»benötigt das Holz überhaupt nicht«) bis 7 (»benötigt das Holz unbedingt«) ihre Einschätzung dazu abzugeben, wie sehr das Holz im jeweiligen Fall benötigt würde. Es zeigt sich, dass die Erfüllung der verschiedenen Bedarfsarten als unterschiedlich bedeutsam eingeschätzt wurde: An erster Stelle stand Überleben, gefolgt von Würde, Teilhabe und Autonomie.

In Studie 4 wurde unseren Teilnehmer:innen wieder eine Geschichte mit zwei hypothetischen Personen präsentiert, die Feuerholz im gemeindeeigenen Wald schlagen dürften. Wie in Studie 3 würden sie das Holz für die vier Bedarfsarten benötigen, die wiederum durch die oben gezeigten Illustrationen veranschaulicht wurden. Aufgabe unserer Teilnehmer:innen war es dann, das zur Verfügung stehende Holz in einer Reihe von Fällen möglichst gerecht zwischen Person A und Person B aufzuteilen. Dabei waren unsere Teilnehmer:innen gezwungen, Abwägungen hinsichtlich der Bedeutsamkeit der zwei präsentierten Bedarfsarten vorzunehmen, da die zur Verfügung stehende Menge an Holz nur ausreichen würde, um den Bedarf einer der beiden Personen zu decken. Außerdem haben wir variiert, ob beide Personen gleich oder unterschiedlich viel Holz geschlagen haben.

Die Ergebnisse dieser Studie stützen die Reihenfolge, die wir schon in Studie 3 gefunden haben. Außerdem sehen wir auch hier, dass das Leistungsprinzip im Denken unserer Teilnehmer:innen eine Rolle spielt, ein vorhandener Bedarf aber auch dann teilweise kompensiert wird, wenn die betroffene Person weniger beigetragen hat, als sie selbst benötigt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unparteiische Beobachter:innen graduelle Gerechtigkeitseinschätzungen vornehmen, die abhängig davon sind, wie gut jemand versorgt ist und die Bedarfe einkalkulieren (Studie 1). Ferner zeigt sich, dass unparteiische Entscheider:innen sowohl Bedarf, Leistung als auch Verantwortung berücksichtigen, wenn sie eine Verteilung vornehmen sollen. Auch bei zu geringer Leistung wird der Bedarf von ihnen teilweise kompensiert (Studie 2). Außerdem zeigt sich, dass sowohl Beobachter:innen (Studie 3) als auch Entscheider:innen (Studie 4) verschiedenen Bedarfsarten unterschiedliche Bedeutsamkeit zuschreiben.

Die vorliegenden Arbeiten weisen vor allem auf eines hin: Das Bedarfsprinzip spielt im Denken der Menschen eine wichtige Rolle. Es ist so grundlegend, dass diejenigen, die weniger produziert haben, als sie selbst benötigen, für dieses Defizit partiell kompensiert werden, selbst dann, wenn sie selbst für ihre schlechtere Situation verantwortlich sind. Die Kompensationsbereitschaft sinkt zwar, wenn das Defizit selbst verschuldet ist, verschwindet aber nie vollständig. Ausführlichere Zusammenfassungen der Ergebnisse finden sich in Bauer (2014) sowie Bauer (in Vorbereitung).

Eingangs habe ich geschrieben, dass Bedarfsgerechtigkeit ein zentrales Konzept unseres wohlfahrtsstaatlichen Selbstverständnisses darstellt. Der Gedanke, dass fundamentale Bedürfnisse nicht unerfüllt bleiben dürfen, auch wenn jemand aktuell nicht in der Lage ist, selbst dafür Sorge zu tragen, ist beispielsweise die Basis unserer Sozialhilfe. In der philosophischen Literatur ist der Bedarfsbegriff eng geknüpft an das Konzept der Würde, das wiederum gemäß Sozialgesetzbuch die Grundlage der Sozialhilfe darstellt: »Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht« (SGB XII, § 1). Wir haben gesehen, dass diese Sicherung der Würde nicht nur auf dem Papier gefordert wird, sondern den Menschen tatsächlich wichtig ist. Dies bietet Orientierung unter anderem auch in politischen Debatten, in denen dieser Aspekt immer wieder zur Disposition gestellt wird, wenn bisweilen sogar gefordert wird, dass »die Grundsicherung [in besonderen Fällen] komplett gestrichen werden [muss]« (Witting 2024, Abs. 2). Und nicht nur in dieser grundlegenden Weise erfahren wir etwas über die Bedeutsamkeit von Bedarfen. Es wird auch – mit den Ergebnissen von Studie 3 und 4 – deutlich, dass es zwar eine Abstufung zwischen verschiedenen Bedarfsarten gibt, dass letztlich aber allen von ihnen Relevanz zugesprochen wird. Auch soziale Teilhabe und autonome Freizeitgestaltung sind wichtig, also Aspekte, die erst jüngst im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) in der Debatte waren.

Literatur

Aristoteles (2006): Nikomachische Ethik, hrsg. von Ursula Wolf, Hamburg: Rowohlt.

Bauer, Alexander Max (in Vorbereitung): Empirical Studies on Questions of Need-Based Distributive Justice, Paderborn: Brill | mentis.

Bauer, Alexander Max (2024): Empirische Studien zu Fragen der Bedarfsgerechtigkeit, Oldenburg: University of Oldenburg Press.

Bauer, Alexander Max, Adele Diederich, Stefan Traub und Arne Robert Weiss (in Vorbereitung): »Thinking About Need. A Vignette Experiment on Need-Based Distributive Justice«, The Journal of Economic Inequality.

Bauer, Alexander Max, Frauke Meyer, Jan Romann, Mark Siebel und Stefan Traub (2022): »Need, Equity, and Accountability. Evidence on Third-Party Distribution Decisions from a Vignette Study«, Social Choice and Welfare 59, S. 769–814.

Bauer, Alexander Max, Jan Romann, Mark Siebel und Stefan Traub (2023): »Winter is Coming. How Laypeople Think About Different Kinds of Needs«, PLOS ONE 18 (11), e0294572.

Bauer, Alexander Max, und Mark Siebel (2024): »Measuring Need-Based Justice – Empirically and Formally«, in: Bernhard Kittel und Stefan Traub (Hrsg.): Priority of Needs? An Informed Theory of Need-Based Justice, Cham: Springer, S. 61–94.

CDU-Bundesgeschäftsstelle (Hrsg.) (2025): Politikwechsel für Deutschland. Wahlprogramm von CDU und CSU, Berlin.

Cappelen, Alexander, Karl Moene, Erik Sørensen und Bertil Tungodden (2013): »Needs Versus Entitlements. An International Fairness Experiment«, Journal of the European Economic Association 11(3), S. 574–598.

Honneth, Axel (2008): »Philosophie als Sozialforschung. Die Gerechtigkeitstheorie von David Miller«, in: David Miller: Grundsätze sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt am Main und New York: Campus, S. 7–25.

Hülle, Sebastian, Stefan Liebig und Meike Janina May (2018): »Measuring Attitudes Toward Distributive Justice. The Basic Social Justice Orientations Scale«, Social Indicators Research 136(2), S. 663–692.

Miller, David (2008): Grundsätze sozialer Gerechtigkeit, Frankfurt am Main und New York: Campus.

Rawls, John (1971): A Theory of Justice, Cambridge: Belknap.

Sen, Amartya (1984): Resources, Values, and Development, Cambridge: Harvard University Press.

Siebel, Mark, und Thomas Schramme (2020): »Need-Based Justice from the Perspective of Philosophy«, in: Stefan Traub und Bernhard Kittel (Hrsg.): Need-Based Distributive Justice. An Interdisciplinary Perspective, Cham: Springer, S. 21–58.

Walzer, Michael (1983): Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, New York: Basic Books.

Williams, Dale, und Monte Page (1989): »A Multi-Dimensional Measure of Maslow’s Hierarchy of Needs«, Journal of Research in Personality 23(2), S. 192–213.

Witting, Volker (2024): »Streit um das Bürgergeld in Deutschland«, Deutsche Welle, https://www.dw.com/de/streit-um-das-b%C3%BCrgergeld-in-deutschland/a-69838914.

Yaari, Menahem, und Maya Bar-Hillel (1984): »On Dividing Justly«, Social Choice and Welfare 1(1), S. 1–24.

Alexander Max Bauer ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, wo er an der Schnittstelle von Philosophie und empirischer Sozialforschung vorrangig zu Themen der Verteilungsgerechtigkeit und Kausalität forscht. Zur Experimentellen Philosophie hat er jüngst das Lehrbuch Experimental Philosophy for Beginners (Springer 2024) mitverfasst sowie das Compact Compendium of Experimental Philosophy (De Gruyter 2023) mitherausgegeben.