Warum ein flirtender Roboter moralisch problematisch ist

Von Carina Pape (Hildesheim)

Sara Ahmed bringt es in Feministisch leben! auf den Punkt: Wir sind die Spielverderberinnen. Zum Beispiel auf Familienfeiern. So, wie die Marianne auf Eugène Delacroix’ berühmtem Revolutionsgemälde die Tricolore, tragen wir die Fahne des Widerspruchs und steigen über die Leiche des feiertäglichen Familienfriedens. Dann, wenn beim Weihnachtsessen neben Braten und Rotkohl auch wieder einmal Vor-Urteile über Frauen oder Farbige aufgetischt werden. Von Menschen, die natürlich weder rassistisch noch frauenfeindlich sind. Musst Du immer die Stimmung ruinieren?

Ja, muss ich. Ich kann nicht anders, als an- und auszusprechen, was für andere unproblematisch scheint. Zum Beispiel der Begriff „Frau“. Oder dass ein flirtender Roboter namens Josie ein moralphilosophisches Problem darstellen kann. Aber dazu später. Der Begriff „Frau“ scheint unproblematisch zu sein. „Frau“ = erwachsener Mensch weiblichen Geschlechts. So einfach ist es aber doch nicht.

Simone de Beauvoir hat in Das Andere Geschlecht gezeigt, wie sehr „Frau“ und „Mann“ in einem dialektischen Verhältnis stehen (2012, 90f). Sie negieren einander: „Frau“ ≠ „Mann“. Zugleich gehen sie aus der Negation hervor: „Frau“ ist das, was nicht „Mann“ ist, und umgekehrt. Beauvoir wendet dabei ganz nebenbei einen Teil der Hegelschen Dialektik pointiert gegen das konservative Geschlechterverständnis, dem Hegel selbst anhing (ebd. 30f.). Dafür wurde sie dann auch als „Mannsweib“ beschimpft.

Ein weiteres Beispiel unbequemer Äußerungen rund um das Thema „Frau“ ist die Aktivistin Sojourner Truth. Sie benannte die Widersprüche zwischen ihrem Leben als afroamerikanischer Frau des 19. Jahrhunderts und den Eigenschaften, die (weißen) Frauen zugeschrieben wurden und werden: zerbrechlich und beschützenswert zu sein. Die Ungereimtheiten dieses patriarchalen und kolonialistischen Begriffs der Frau legte sie mit den Worten offen: „And ain’t I a woman?“ (Collins 1991, 14).

Der Begriff „Frau“ ist also viel problematischer, als es auf den ersten Blick scheint. Wenn ich eine Person als Frau beschreibe oder anspreche, ist das nicht nur eine Beschreibung (einer Person), sondern immer auch eine Zuschreibung bestimmter Eigenschaften. Und die sind von Stereotypen geprägt. Stereotype sollten wir vermeiden, weil sie zu ungerechten und falschen Urteilen führen. Soweit so gut.

In der philosophischen Disziplin der Sozialepistemologie, die sich mit genau dieser Verknüpfung ethischer und erkenntnistheoretischer Aspekte befasst, schockiert diese Feststellung niemanden. Am Weihnachtsfamilientisch dagegen scheint es schwer zu verdauen zu sein. Wenn ich dann aber auch noch behaupte, dass es ein Problem ist, dass wir nicht nur Menschen solche Stereotype zuschreiben, sondern auch humanoiden unbelebten Gegenständen, dann ist das Maß übervoll: Jetzt übertreibst Du aber!

Tatsächlich gibt es Studien, die belegen, dass auch Roboter Opfer von Stereotypen werden. Derselbe Roboter wird als „weiblich“ wahrgenommen, wenn seine Playmobil-artigen Haare nur etwas länger sind. Und demselben Roboter werden dann bestimmte Fähigkeiten zu- und andere abgesprochen (Eyssel/Hegel 2012, 2224). Wenn ich das erzähle, ist die Antwort meistens: Na und, das kann doch den Robotern egal sein.

Ja, den Robotern schon, aber mir nicht!

Die zugeschriebenen Eigenschaften hängen mit unbewussten oder impliziten Bias zusammen, die wir als „Vor-Urteile“ übersetzen könnten. Es handelt sich um unbewusste Präferenzen in Wahrnehmung und Beurteilung. Diese Bias können lebensrettend sein, zum Beispiel, wenn ich intuitiv vor der Form einer Schlange zurückweiche, auch wenn es sich tatsächlich nur um einen Ast handelt. Schlangenform = Gefahr. Derselbe psychologische Mechanismus führt aber auch zu äußerst problematischen Bias: dunkelhäutiger Mensch = Gefahr. Ein trauriger Beweis für die Existenz dieses impliziten Bias sind die vielen Fälle Schwarzer Menschen, die in den USA von weißen Menschen erschossen werden, obwohl letztere sich selbst keine rassistischen Vorurteile zuschreiben.

Und selbst Personen wie ich, die sich nicht nur nicht als Rassistin verstehen, sondern sich auch intensiv mit dieser Thematik beschäftigen, haben solche Bias. Wer das nicht glaubt, kann den Impliziten AssoziationsTest (IAT) machen, aber Vorsicht, die Ergebnisse könnten aufwühlend sein… Den IAT gibt es für verschiedene Assoziationen, die mit entsprechenden Stereotypen verbunden sind, auch für Gender-Stereotype. Und – jetzt kommt’s – es gibt ihn auch für K(ünstliche)I(ntelligenzen). Er heißt dann WEAT (Word Embedding Association Test). Letzterer hat gezeigt, dass KI wie Siri und Co. und auch selbstlernende Roboter unsere stereotypen Assoziationen übernehmen.

Das betrifft nun definitiv nicht nur die Roboter, sondern uns Menschen. Warum?

Schauen wir uns zunächst an, wie das Ganze funktioniert. Ein Beispiel für einen Gender-Bias sind die Assoziationen „weiblich – assistieren“ und „männlich – führen“: Stewardess und Pilot, Sekretärin und Professor. Damit verbunden ist auch die Annahme sozialer Kompetenzen auf weiblicher und rationaler Kompetenzen auf männlicher Seite: Krankenschwester und Arzt. Oder der stereotyp „weibliche“ CareBot und der stereotyp „männliche“ Technik-ReparaturBot.

Der WEAT belegt, dass KI diese Assoziationen übernehmen. Auch eine uns allen bekannte Suchmaschine. Wenn nun unsere Kinder diese nach Beispielen für assistierende bzw. Führungspositionen fragen und nur weibliche Personen unter „Assistenz“ und männliche unter „Führung“ angezeigt bekommen, ja dann besteht offensichtlich die Gefahr, dass die Stereotype trotz allen Angela Merkels und Christine Lagardes dieser Welt an die nächste Generation weitergegeben werden.

Die stereotypen Assoziationen führen nun leider auch nachweislich dazu, dass dieselbe Bewerbung oder Leistung durchschnittlich schlechter gewertet wird, wenn sie unter einem weiblichen Namen eingereicht wird (Holroyd 2012, 276). Und das führt wiederum dazu, dass die Angela Merkels und Christine Lagardes recht einsam bleiben an der Spitze der Regierungen und Zentralbanken. Bias sind sehr gut darin, sich immer wieder zu reproduzieren.

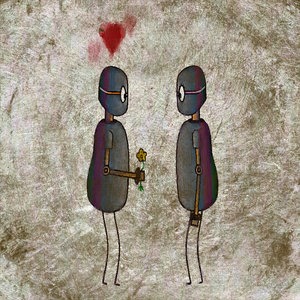

Und KI können dabei als Multiplikatorinnen wirken. Wenn sie stereotyp vor-beurteilte Suchergebnisse ausspucken. Oder wenn der gleiche Roboter namens Pepper nur dann flirtet, wenn er eine „sie“ ist und Josie heißt. Diese Josie arbeitet am Münchener Flughafen. Und als echte „Roboterdame“ weist sie den Flugästen nicht nur freundlich den Weg zum Gate, sondern antwortet auf die Ansprache „Hallo“ auch schon mal: „Hallo Hübscher!“ Zwinker.

Da regt sich wieder der familienfeiertägliche Protest: Das tut doch niemandem weh! Ist doch süß, wenn sie das macht. Ja, genau das ist das Problem! Und zwar solange, wie der Pepper das nicht tut, ob er nun bei Edeka in Fürth arbeitet oder seinen Professor an der Marburger Uni in der Vorlesung vertritt. Was hat das Münchener Personal überhaupt dazu bewegt, aus Pepper eine Roboterdame zu machen? Immerhin ist der Roboter im Deutschen ein grammatisches Maskulinum. Und Inspiration war der Namensgeber des Flughafens, Franz Joseph Strauß.

Meine These ist, dass nicht nur Aussehen und Stimme dazu führen, dass wir denselben Roboter als weiblich oder männlich wahrnehmen und ihm stereotype Fähigkeiten zuschreiben. Auch die stereotypen Vorstellungen, die mit Tätigkeiten verbunden sind, führen offensichtlich zu einer entsprechenden Zuschreibung. Wenn davon ausgegangen wird, dass eine Josie die Aufgaben besser erledigt als ein Joseph: genervte Fluggäste beraten, beruhigen und unterhalten. Das sind soziale Kompetenzen. Und die Annahme, dass Josie das besser kann als Joseph, das ist ein positives Vor-Urteil.

Wie wahrscheinlich ist es nun, dass Mädchen, die eine flirtende und sozial-kompetente Josie Pepper erleben, aber einen kühleren, rational-kompetenten Pepper, der sogar den Professor in der Vorlesung vertreten kann, ja, wie wahrscheinlich ist es nun, dass diese Mädchen die nächsten Angela Merkels oder Christine Lagardes werden? Hier scheint allerdings auch schon die Lösung zu liegen, um den Teufelskreis der sich-selbst-replizierenden Bias zu durchbrechen.

Die gute Nachricht ist nämlich: Wir haben sie erlernt. Und wir können sie auch wieder verlernen. Zum Beispiel mithilfe anti-stereotyper Vorbilder. Das Bestreben solche Vorbilder zu schaffen führt zu den kontroversen Forderungen nach Quoten. Oder zu der Forderung nach anti-stereotypen Robotern. Zum Beispiel einem „männlichen“ CareBot „Hugo“ und einem „weiblichen“ Technik-ReparaturBot „Emma“, um die stereotyp weibliche Wahrnehmung von Pflegeberufen und die stereotyp männliche Wahrnehmung von Handwerkstätigkeiten ein wenig durchzuschütteln.

Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass eine Feminisierung von Berufen nicht zum Abbau von Stereotypen führt, sondern zu einer Verschiebung. Der „verweiblichte“ Beruf wird dann eben als „weiblich“ wahrgenommen. Und weniger anerkannt. Und schlechter bezahlt. Ein Beispiel sind der Sekretär, als eigenständige und verantwortungsvolle Aufgabe wahrgenommen, und die Sekretärin als untergeordnete Handlangerin. Was übrigens so gar nicht der Realität entspricht.

Meine Antwort ist hier, wie so oft: Vielfalt! Nur wenn wir ins sich vielfältige Rollenvorbilder anbieten, verhindern wir die Etablierung oder Weitergabe von Stereotypen. Die kleinst-mögliche Ver-Vielfältigung ist das Paar. In der Politik nennen wir das Doppelspitze. Ein Roboter-Beispiel dafür finden wir an der TH-Wildau. Dort arbeiten Wilma und Bernd, zwei Peppers, einträchtig nebeneinander in der Bibliothek.

Wenn dieselben Aufgaben von einer Wilma und einem Bernd ausgeführt werden oder wenn Josie von Joseph begleitet würde und beide flirten würden, dann würden zumindest keine Gender-Stereotype innerhalb dieses binären Menschenbildes reproduziert. Ja, da ist das Wort zumindest. Und binär. Denn es gibt ja auch nicht-binäre Geschlechtsidentitäten. Da kommen wir dann langsam zu echter Vielfalt. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Familienfeiertagstisch.

Carina Pape ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung Universität Hildesheim und forscht dort in einem eigenen DFG-Projekt zu Moralität aus interkultureller Perspektive, mit besonderem Bezug zu Japan. Sie forscht und lehrt zu Vielfalt & Geschlecht, Moral & Bildung, Vorurteilen/Bias & Wahrnehmung. Auf ihrem YouTube-Kanal finden sich neben Vorträgen auch Tutorials und Vlogs, in ihrem BLOG schreibt sie über Philosophie & Leben. Aktuelle Informationen finden sich auf CarinaPape.net & Twitter.

Literatur

Sara Ahmed: Feministisch leben! Manifest für Spaßverderberinnen. UNRAST-Verlag, Münster 2017

Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2012

Patricia Hill Collins: Black Feminist Thought. Routledge, London/New York 1991

Friederike Eyssel/Frank Hegel: (S)he’s Got the Look: Gender Stereotyping of Robots. Journal of Applied Social Psychology, 42 (9), 2012: 2213–2230

Jules Holroyd: Responsibility for Implicit Bias. Journal of Social Philosophy, 43 (3), 2012: 274–306