Montaignes Sicht auf den Tod im Vergleich zu Haltungen aus der chinesischen Tradition

Von Karl-Heinz Pohl (Trier) –

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version eines Artikels, der 2010 in der Zeitschrift für Qigong Yangsheng veröffentlicht wurde.

In seinem Essay über den Tod („Philosophieren heißt sterben lernen“) merkt Montaigne an: „Alle Tage sind zum Tode unterwegs, der letzte – er langt an.“ (S. 521) Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist der Tod nicht einfach nur ein unumgänglicher Teil unseres Lebens, sondern das Leben selbst ist unsere „endgültige Reise“ in den Tod. Wie aber sollen wir diese „endgültige Reise“ durchführen? Wie lässt sich unsere Liebe zum Leben versöhnen mit der sicheren Gewissheit über die Endgültigkeit unserer Bestimmung? Alle müssen wir schließlich gehen, ob wir möchten oder nicht; die einen früher, die anderen später. Von unserem Abschied unbeeindruckt wird die Welt ihrem natürlichen Gang weiter folgen.

Wie nur zu gut bekannt sind Fragen über Leben und Tod fast völlig aus der allgemeinen Wahrnehmung verschwunden. Zwar findet man sich heute vor allem durch die Medien dem Tod in beängstigendem Übermaß ausgesetzt, so begegnet man praktisch keiner Berichterstattung, ohne mit visuellen Eindrücken des Todes konfrontiert zu werden, sei es von Kriegsgebieten oder von den weltweit in regelmäßigen Abständen auftretenden Naturkatastrophen, gar nicht zu reden von den vielen Toten in der Version der Realität, die von Hollywood unter dem Thema „Sex and Crime“ im nächsten Kino dargeboten wird.

Doch das war nicht immer so gewesen, vielmehr galt einst der Tod – und das Leben – als das Thema der Philosophie. Es stand ganz oben auf der Agenda der am höchsten verehrten Denker und Dichter der klassischen Epoche, und zwar in China wie im Westen, so die Stoa zur Zeit der griechisch-römischen Antike oder Zhuāng-zı̌ 莊子 (ca. 365–290 v. Chr.) im Zhōu 周-zeitlichen China. Wie wir sehen werden, gibt es einige Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West hinsichtlich der Haltung gegenüber dem Tode – und sei es nur in einem kleinen hier zu diskutierenden Ausschnitt. Ebenfalls werden sich aber auch interessante Differenzen aufspüren lassen. Im Folgenden sollen die Sichtweisen der konfuzianischen und daoistischen Philosophie gegenüber dem Tod mit der Haltung Michel de Montaignes verglichen werden, wie sie in seinem Essay „Philosophieren heißt sterben lernen“ zum Ausdruck kommt – einem späten (16. Jh.), aber inspirierendem Beispiel stoischer Haltung gegenüber dem Tod.

Das Thema Tod in der chinesischen Tradition

Zunächst soll kurz auf den rituellen Aspekt des Todes eingegangen werden. Wie in allen anderen Kulturen finden wir in China um das Thema Tod auch ein komplexes Zeremoniensystem mit spezifischen Vorstellungen eines Lebens nach dem Tod. Zum Beispiel waren Ahnenverehrung und Begräbnisrituale – für das einfache Volk wie für die intellektuelle Elite – von höchster Wichtigkeit.

Vorherrschend waren auch vom yīn-yáng 陰陽-Denken beeinflusste Ideen über zwei verschiedene „Entitäten“ eines Menschen: einer geistgleichen Manifestation der yáng-Kraft (hún 魂) und einer irdischen Manifestation von yīn (pò 魄). Beim Tod sollten sich diese zwei „Seelen“ – einfach ausgedrückt – wieder trennen, wonach die „geistige Seele“ in den Himmel auffährt und die andere in die Erde niedersinkt. Interessant hierbei scheint, dass man in dieser „Seele“ (auch wenn wir sie hier so nennen mögen, soll sie nicht mit einer abendländischen Vorstellung von Seele verwechselt werden) keine Anlage zum ewigen Leben sah, sondern man glaubte, sie kehre nach einer bestimmten Zeit wieder in den grenzenlosen Ozean der kosmischen Energie (qì 氣) zurück. Aus diesem Grund war die Ahnenverehrung der Zhōu-Zeit nur auf einige Generationen begrenzt (7 für den Kaiser, 5 für den Adel, 2 für Gelehrte und das einfache Volk). Obwohl es dort auch Vorstellungen von Paradies und Hölle gab, waren diese – zumindest im prä-buddhistischen China – nicht sehr ausgeprägt. Für eine weitere Befassung mit diesem Thema bedürfte es einer eigenen

Untersuchung, die hier nicht ihren Platz hat.2

Im Folgenden gehen wir auf weitere Aspekte der konfuzianischen und daoistischen Tradition ein. In beiden finden sich etliche Gemeinsamkeiten in ihrer jeweiligen Perspektive auf den Tod, und zwar als erstes ein gemeinsames Desinteresse an einem Leben nach dem Tod und eine Betonung der diesseitigen Existenz. Zweitens, eine Akzeptanz des Todes als Schicksal oder Fügung, und zuletzt

eine Auffassung, dass der Mensch mit Himmel und Erde (dem Kosmos) eine Einheit bildet. So entgegnet Konfuzius (Kǒngzı̌ 孔子, ca. 551–479 v. Chr.) auf die Frage, wie denn den Geistern der Verstorbenen zu dienen sei, auf folgende Weise: „Wenn man noch nicht den Menschen

dienen kann, wie sollte man den Geistern dienen können! […] Wenn man noch nicht das Leben kennt, wie sollte man den Tod kennen? (Gespräche, 11.11, S. 1153). Somit finden wir hier – im Unterschied zu üblichen religiösen Präferenzen und damit verbundenen metaphysischen Spekulationen – eine Betonung der weltlichen Existenz und ein Desinteresse an einem Leben nach dem Tode.

Konfuzianismus

Im Gegensatz zu den Daoisten ist die Haltung der Konfuzianer gegenüber dem Tod hauptsächlich durch moralische Kategorien bestimmt. Denn mit der konfuzianischen Wertschätzung des rituellen Verhaltens (lĭ 禮) gegenüber Älteren, gepaart mit der Vorstellung von kindlicher Pietät (xiào 孝), ergibt sich eine Sorgepflicht für die Eltern, die sich nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch beim Tod durch komplexe Bestattungs- und Trauerrituale zeigt. Die Konfuzianer kümmerten sich demnach

um den Tod unter allen Aspekten der Ritualität, und damit wurden sie zu Experten des Bestattungszeremoniells. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die Bestattungsrituale auch weltliche bzw. moralische Bedeutung besaßen: Es galt vor allem, die Gesinnung des Trauernden zu kultivieren und weniger die unsichtbaren Geister und Seelen im Jenseits zufrieden zu stellen.

Schließlich weist die moralische Dimension der konfuzianischen Einstellung zum Tode noch eine andere Seite auf: Todesverachtung, um des dào 道 des rechten moralischen „Weges“ Willen. So wird Konfuzius zitiert: „In der Frühe den rechten Weg (dào) vernehmen und des Abends sterben: das ist nicht schlimm.“ (Gespräche, 4.8) Oder: „Aufrichtig und wahrhaft – bis zum Tode bleibe treu dem rechten Weg (dào)“ (Gespräche, 8.13). Folglich stellt die konfuzianische Einstellung eine moralische Festigkeit dar, indem der „Edle“ den Tod ohne weitere Bedenken akzeptieren lernt.

Neben dieser moralischen Orientierung weist die konfuzianische Einstellung zum Tod noch eine weitere Charakteristik auf: den festen Glauben an den Himmel als letztlichen Ursprung des menschlichen Schicksals: „Tod und Leben haben ihre Bestimmung (míng 命), Reichtum und

Ansehen kommen vom Himmel“ (Gespräche, 12.5). Oder bei Menzius (Mèngzı̌ 孟子, ca. 370–290 v. Chr.): „Daß der Mensch seinen Weg vollendet und dann stirbt, das ist der ihm bestimmte Wille des Himmels.“ (7A.2) Dabei führte der Glaube an die Bestimmung des Himmels nicht zu einer fatalistischen Haltung, sondern bewirkte eher einen gewissen geistigen Frieden und eine Akzeptanz des Todes als natürlichen Lauf des menschlichen Lebens. Ein unvergängliches Monument, das diese Haltung eines konfuzianischen Gleichmuts dem Tod gegenüber verdeutlicht, ist die berühmte „Westinschrift“ des neo-konfuzianischen Philosophen Zhāng Zǎi 張載 (12. Jh.), worin es im Schlusssatz heißt: „Im Leben werde ich Himmel und Erde dienen, im Tode werde ich Frieden finden.“4

Daoismus

Wie bereits erwähnt, ist die Akzeptanz des Todes und ein Desinteresse am Leben nach dem Tod dem konfuzianischen und daoistischen Denken gemeinsam. Im Daoismus jedoch, vor allem in dem Werk Zhuāngzi (einem Text aus dem 4.–3. Jh. v. Chr., der einem Zhuāng-zhōu 莊周 zugesprochen wird), erreicht das Philosophieren über den Tod eine weitere und gleichsam befreiende Dimension. Im Zhuāngzi ist der Tod ein immer wiederkehrendes Thema, vor allem in den Kapiteln 6 und 18.

Einige der Parabeln und Anekdoten weisen manche Gemeinsamkeiten auf, so z. B. die Situation, dass der Tod eines geliebten Menschen betrauert wird; dabei drückt der Trauerende seine Gefühle jedoch nicht in herkömmlicher Weise aus, vielmehr ergeht er sich in Gesang oder Trommelschlagen (so Zhuāngzi selbst beim Tod seiner Frau), oder er zeigt seine Achtlosigkeit der

Trauersituation gegenüber in anderer Weise. Dies mag womöglich als Seitenhieb auf die Konfuzianer gemeint sein, die mit ihren komplexen Bestattungsriten zu Zhuāngzis Zeit gewissermaßen als Meister des Todes und der Trauerrituale angesehen wurden.

Warum aber sollte man den Tod eines geliebten Menschen nicht beklagen? Zhuāngzis Antwort lautet: Alles unter dem Himmel hat seine Zeit. Leben und Tod sind nur Teile des großen Gesamtwerks von Himmel und Erde: „Der Meister kam in diese Welt, als seine Zeit da war. Der Meister ging aus dieser Welt, als seine Zeit erfüllt war.“ (Kap. 3, Wilhelm, S. 565) Fügt man sich seinem Schicksal, so gibt es keinerlei Anlass, den Tod zu fürchten, stattdessen, so Zhuāngzi, führe eine Akzeptanz des Todes zur inneren Ruhe und einem befriedeten Geist. Und so meint er: „Wer auf seine Zeit wartet und der Erfüllung harrt, über den haben Freude und Trauer keine Macht mehr“ (Kap. 3, Wilhelm, S. 56). Folglich geben die wahren Menschen Leben oder Tod keinerlei Vorzüge: „Ihr Eintritt (in die Welt der Körperlichkeit) war für sie keine Freude, ihr Eingang (ins Jenseits) war ohne Widerstreben. Gelassen gingen sie, gelassen kamen sie“ (Kap. 6, Wilhelm, S. 84). Der daraus resultierende Geisteszustand wird (zweimal) als „Lösung der Bande (xì jiĕ 繫解)“ (Kap. 3 und Kap. 6, Wilhelm, S. 53 und S. 84) beschrieben. Dieser Gleichmut Leben und Tod gegenüber geht über eine einfache geistige Ruhe hinaus, vielmehr zielt er, wie der Ausdruck „Lösung der Bande“ bereits andeutet, auf einen Geisteszustand frei von jeglicher weltlichen Furcht hin.

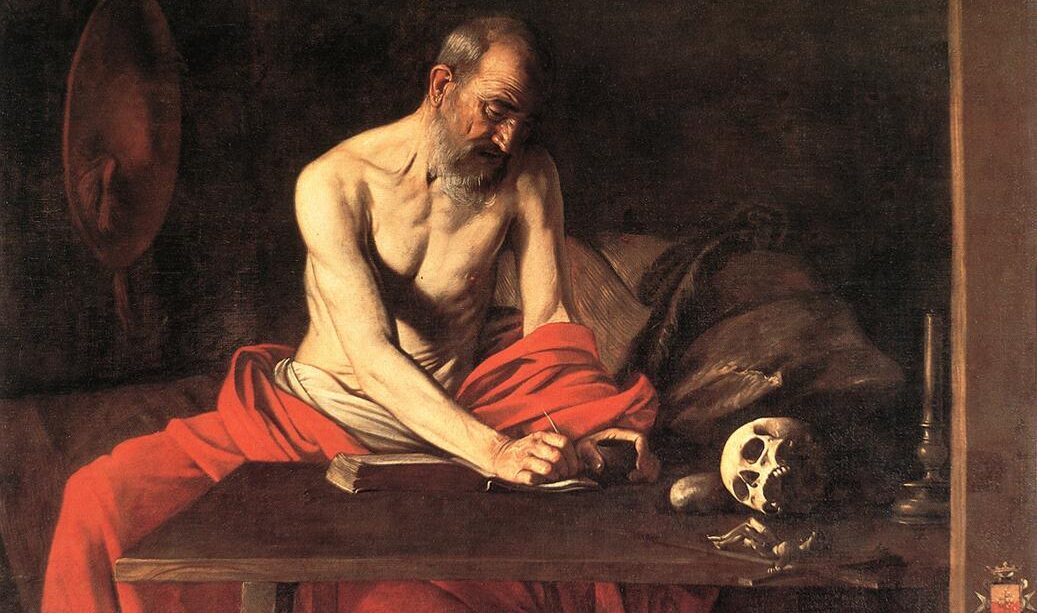

Der Tod, beschrieben als Sphäre des Friedens, wird am eingängigsten in einer Parabel beschrieben, in der Zhuāngzi einen Totenschädel findet: Zuerst beklagt er das traurige menschliche Schicksal, welches ihm in Gestalt des Schädels begegnet, doch dann erscheint ihm der Totenkopf im Traum und klärt ihn über den Tod auf:

„Im Tode gibt es weder Fürsten noch Knechte und nicht den Wechsel der Jahreszeiten. Wir lassen uns treiben, und unser Lenz und Herbst sind die Bewegungen von Himmel und Erde. Selbst das Glück eines Königs auf dem Throne kommt dem unseren nicht gleich.“ (Kap. 18, Wilhelm, S. 197)

Doch Zhuāngzi glaubt ihm nicht und fragt den Schädel, ob er nicht gerne sein Leben zurück haben wolle, vorausgesetzt der Herr des Schicksals gäbe ihm seinen Körper, seine Eltern und Familie zurück. Daraufhin starrt der Schädel „mit weiten Augenhöhlen, runzelte die Stirn“ und entgegnet: „Wie könnte ich mein königliches Glück wegwerfen, um wieder die Mühen der Menschenwelt auf mich zu nehmen?“ (Kap. 18, Wilhelm, S. 197) Somit führt die Akzeptanz des Todes nicht einfach zu einem befreiten Geisteszustand, sondern der Tod an sich wird als Sphäre der höchsten Freiheit charakterisiert.

Schließlich werden im Zhuāngi Leben und Tod nur als Phasen der großen Transformation der Natur betrachtet. In einer Unterhaltung von vier alten Meistern des Dao (Kap. 6) werden diese beispielsweise mit all ihren unterschiedlichen körperlichen Gebrechen und Geschwüren dargestellt; gleichwohl erscheinen sie unbeeindruckt von diesen Gebrechen und von jeglichem weiteren körperlichen Schwund: „Groß ist der Schöpfer! Was wird er nun aus dir machen; wohin wird er dich jetzt führen?“ fragt der eine den anderen. „Wird er eine Rattenleber aus dir machen oder einen Fliegenfuß?“ (Wilhelm, S. 90) Doch der Befragte zeigt sich ungerührt hinsichtlich dieser Aussichten. Für ihn ist alles Teil der großen Wandlung der Natur, und so antwortet er:

„Wenn die Eltern dem Sohne gebieten, nach Osten oder Westen, nach Norden oder Süden zu gehen, so folgt er einfach ihrem Befehl. Die Natur ist für den Menschen mehr als Vater und Mutter; wenn sie meinen Tod beschleunigen will, und ich wollte nicht gehorchen, so wäre ich widerspenstig. Was kann man ihr denn vorwerfen? Wenn der große Gießer sein Metall schmelzt, und das Metall wollte aufspritzen und sagen: ‘Ich will, daß du ein Balmungschwert aus mir machst!‘, so würde der große Gießer das Metall für untauglich halten. Wenn ich, nachdem ich einmal Menschengestalt erhalten habe, nun sprechen wollte: ‘Wieder ein Mensch, wieder ein Mensch will ich werden!‘, so würde mich der Schöpfer sicher als untauglichen Menschen betrachten. Nun ist die Natur der große Schmelzofen, der Schöpfer ist der große Gießer: wohin er mich schickt, soll es mir recht sein. Es ist vollbracht; ich schlafe ein, und ruhig werde ich wieder aufwachen.“ (Wilhelm, S. 90)

Von dieser Idee eines permanenten Wandlungskreislaufs ausgehend (welcher an Zhuāngzı̌s berühmten Schmetterlingstraum erinnert), ist es nicht mehr weit zu einer Akzeptanz der buddhistischen Vorstellung von Wiedergeburt aufgrund karmischer (bzw. moralischer) Gerechtigkeit, die drei bis vier Jahrhunderte später in China eindringen und zur zentralen Anschauung des Todes in der chinesischen Volksreligion werden sollte.6

Im Zhuāngzi jedoch werden die Transformationen von Leben und Tod auf andere Weise interpretiert. Sie beinhalten die Vorstellung von einer Lebensenergie oder Atem (qì 氣). Wie es in Kap. 22 heißt (wahrscheinlich nicht vom Autor Zhuāng Zhōu selbst, sondern von seinen Schülern verfasst):

„Denn das Leben ist der Jünger des Todes, und der Tod ist der Anfang des Lebens. […] Das menschliche Leben ist eine Verdichtung der Lebensenergie (qì). Wenn sie sich verdichtet, kommt es zum Leben, wenn sie sich zerstreut, kommt es zum Tod.“7

Dieses Zitat ist insofern interessant, da diese Vorstellung von Leben und Tod als Wirkungsfolgen des qì später nochmals von dem bereits erwähnten Neokonfuzianer Zhāng Zăi im 12. Jh. aufgegriffen wurde. Er machte das Konzept von qì, das auch als „materielle Kraft“ verstanden wird – und zwar in einer Dualität zu den Ideen (lĭ 理$) der Dinge – zu einem der grundlegenden Konzepte des Neokonfuzianismus und lieferte damit die Basis für die zentrale Idee einer Einheit des Menschen mit dem Kosmos (Himmel, tiān 天). Dieser Gedanke wurde alsbald Teil der neokonfuzianischen Orthodoxie, welche sich (im Kontrast zur gerade erwähnten Volksreligion) zur Ideologie der intellektuellen Elite entwickelte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Zhuāngzi eine Geisteshaltung vertritt, die sich im Angesicht des Todes durch Akzeptanz, Ruhe und letztlich Freiheit auszeichnet, wobei mit letzterem eine befreiende Lebenshaltung gemeint ist. So wirft Zhuāngzı̌ in Kap. 2 die Frage auf, ob wir nicht möglicherweise wie jemand seien, der sich in seiner Jugend verlaufen hat und nun endlich nach Hause zurückkehrt (S. 50). Warum also den Tod hassen? Wie ein chinesisches Sprichwort besagt,

das wohl auf diese Zhuāngzi-Stelle zurückzuführen ist, lässt sich nämlich auch „der Tod als Heimkehr betrachten“ (shì sĭ rú guī 視死如歸).

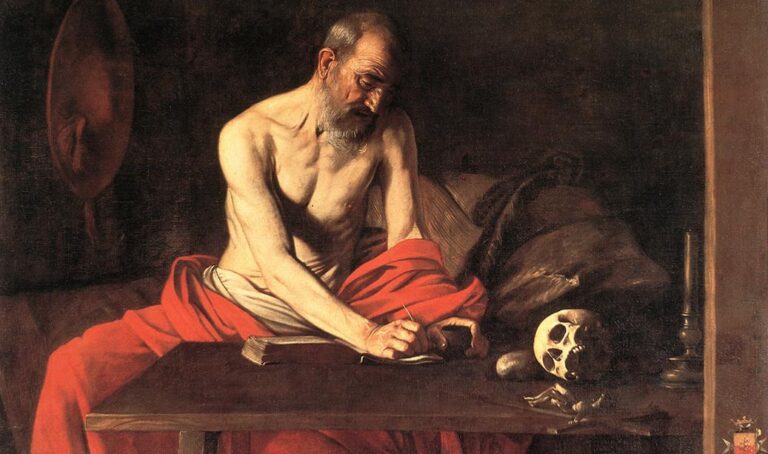

Montaigne

Wir wollen an dieser Stelle einen Sprung wagen, und zwar nicht nur zeitlich über fast 1800 Jahre hinweg, sondern auch geographisch von der östlichen in die westliche Hemisphäre, um nun im Kontrast Montaignes Einstellung zum Tod zu untersuchen. Montaigne (1533–1592) gilt mit seiner individuellen und skeptischen Sicht auf seine Welt und Zeit als ein Vorreiter der Moderne. Im Gegensatz zu den aphoristischen Gedankensplittern über den Tod, wie wir sie bei den antiken chinesischen Philosophen finden – so auch bei Zhuāngzis Ausführungen über den idealisierten „wahren“ Menschen oder in seinen Parabeln und abgehobenen Konversationen zwischen Einsiedlern und daoistischen Heiligen – stellt Montaignes Essay „Philosophieren heißt Sterben lernen“ in weiten Teilen eine Konversation mit sich selbst dar. Durch einen lockeren und ungeordneten Denkstil – in einem fast „modernistischen Bewusstseinsstrom“ – schafft er eine Mischung aus aufrichtigem Geständnis und direktem Vortragsstil (letzteres am Ende seines Essays im Namen der „Mutter Natur“). Dabei garniert er seine Ausführungen mit nicht wenigen Zitaten seiner Lieblingsdenker aus der römischen Antike, vor allem aber der Stoiker (er zitiert ständig Seneca, Lucretius u. a.). Auch Einflüsse der Weisheitslehre Salomos aus dem Alten Testament sind auffällig.

Montaignes Versuch, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen, beginnt mit der grundlegendsten Emotion des Menschen dem Tod gegenüber: der Furcht. Nachdem er mit einem Cicero-Zitat („Cicero sagt, philosophieren sei nichts anderes, als sich auf den Tod vorzubereiten“) den Titel seines Essays paraphrasiert und einleitet, behauptet er, „daß alle Weisheit und alles Sinnen der Welt letztlich darauf hinauslaufen, uns die Überwindung der Furcht vorm Sterben zu lehren“ (S. 45). Sein Versuch, diese Furcht zu verjagen, beginnt mit der Betrachtung einer anderen fundamentalen Eigenschaft des Todes: seiner Unabwendbarkeit – denn das Wissen um sein letztliches Eintreten ist das einzig gesicherte und uns verfügbare. In Anbetracht dieser Gewissheit verliert alles andere an Bedeutung, so auch das Alter, denn „Junge und Alte müssen ja auf ein und die selbe Weise das Leben lassen!“ (S. 47) Gestützt auf „die Tatsachen und die Erfahrung“ erinnert er uns mahnend: „Nach dem üblichen Gang der Dinge lebst du schon seit langem nur noch durch eine besondere Gnade. Du hast die gewöhnliche Lebensfrist bereits überschritten“ (S. 47). Nicht nur betont er, dass der Tod uns zu jeder Zeit einholen kann, sondern auch dass er „das Ziel unserer Laufbahn ist“ (S. 47). Zunächst versucht Montaigne dem Problem der Todesangst Herr zu werden. Dies geht er damit an, die Willenskraft zu stärken und an die Tugend der Tapferkeit zu appellieren: „Laßt uns lernen, ihm festen Fußes standzuhalten und die Stirn zu bieten!“ (S. 48) Doch möchte er diese Haltung in ganz spezieller Weise kultivieren: „Schlagen wir dazu einen völlig anderen als den üblichen Weg ein: Berauben wir ihn seiner Unheimlichkeit, pflegen wir Umgang mit ihm, gewöhnen wir uns an ihn, bedenken wir nichts so oft wie ihn“ (S. 48). Und über dieses Bedenken des Todes geht er noch hinaus, wie er später betont: „Ebenso habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, den Tod mir nicht nur ständig vorzustellen, sondern auch im Munde zu führen“ (S. 49).

Letztendlich jedoch beinhaltet Montaignes ständige Beschäftigung mit dem Tod – genau wie bei Zhuāngzi – eine Lektion für das Leben. Die Fähigkeit, jeden Tag als letzten zu betrachten – wie er Horaz zitiert8 – lehrt uns eine bestimmte Lebensweise, nämlich: Gleichmut zu gewinnen. Umso mehr hat dieses Sich-dem-Tod-stellen – wiederum wie im Zhuāngzi – eine befreiende Wirkung: „Sterben zu wissen entläßt uns aus jedem Joch und Zwang. Das Leben hat keine Übel mehr für den, der recht begriffen hat, daß der Verlust des Lebens kein Übel ist“ (S. 48). Es ist „die wahre, und souveräne Freiheit, die uns die Kraft gibt, der Gewalt und dem Unrecht ein Schnippchen zu schlagen und der Kerker und Ketten zu spotten“ (S. 50). Dies erinnert stark an Zhuāngzis „Lösung der Bande“. Der Begrenztheit und Unvorhersehbarkeit des Lebens bewusst und daher „stets gestiefelt und gespornt zur Abreise“ (S. 49), warnt Montaigne vor allen längerfristigen Planungen. Stattdessen hofft er, der Tod möge ihn während seiner alltäglichen Routine heimsuchen, und zwar ohne dass er dabei an die Früchte seiner Arbeit denkt: „Ich will, daß der Tod mich beim Kohlpflanzen antreffe – aber derart, daß ich mich weder über ihn noch gar über meinen unfertigen Garten gräme“ (S. 49).

Montaigne beendet seinen Essay mit einer Sammlung stoischer Gedanken in Form eines mahnenden Vortrags über den Tod, den er der „Mutter Natur“ als Ratgeberin in den Mund legt. Auch hier finden sich Ideen und Formulierungen, die an bereits zitierte Passagen aus dem Zhuāngzi u. a. anklingen, wie zum Beispiel: „Verlaßt diese Welt, […] wie ihr in sie eingetreten seid. Denselben Weg, den ihr ohne Furcht und Schrecken vom Tod zum Leben gegangen seid, geht ihn zurück nun vom Leben zum Tod!“ (S. 50f.) Aus der Perspektive von „Mutter Natur“ ist alles Lebende gleich, und so „kann sich [keiner] beklagen, wenn ihn trifft, was alle trifft“ (S. 51). Demzufolge ist der Tod der große Gleichmacher. Diese Gleichheit stellt für Montaigne die Basis für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit dar. Ebenso wie es Salomos „Buch der Weisheit“ aus dem Alten Testament dargelegt, hat alles in der Welt seine Bestimmung, Zeitlichkeit und Zweck: „Niemand stirbt vor seiner Stunde. Die Zeit, die ihr hinter euch laßt, gehörte euch ebensowenig wie die vor eurer Geburt vergangene, und ebensowenig berührt sie euch“ (S. 51). An dieser Stelle erreicht der Rat von „Mutter Natur“ eine kosmische Weite, die stark an die daoistische Philosophie erinnert.

Wir wollen nun kurz Montaignes Haltung gegenüber dem Tod mit den Einstellungen der oben vorgestellten chinesischen Philosophen vergleichen. Was auf alle zuzutreffen scheint, ist die weltliche Orientierung. Nirgends finden sich bei ihnen Spekulationen über ein Weiterleben nach dem Tod bzw. Bestrebungen danach. Selbst Montaigne, von dem bekannt ist, dass er seinen katholischen Glauben auch in Zeiten der verheerendsten Religionskriege Frankreichs aufrecht hielt, erwähnt niemals christliche Vorstellungen vom Tod oder von einem Weiterleben im Jenseits; für ihn gelten allein die stoischen Philosophen der römischen Antike als wahre Autoritäten zu dieser Thematik. Besonders Zhuāngzi und Montaigne scheinen vieles gemeinsam zu haben: Für beide führt die Akzeptanz des Todes zu einer Befreiung im menschlichen Leben; beide betrachten Leben und Tod als etwas untrennbar Zusammengehörendes; und beide streben nach einer furchtlosen Akzeptanz des Todes. Gegenüber Zhuāngzis Furchtlosigkeit, die durch Teilhabe am kosmischen Prozess des großen Wandels herrührt und ihm das Gefühl der Einheit mit dem Universum gibt, ist Montaignes Furchtlosigkeit hingegen stoisch, ein Resultat der Charakterbildung, vor allem der Tugendhaftigkeit sowie der menschlichen Vernunft und des Willens. In dieser Hinsicht scheint Montaigne näher bei der konfuzianischen Einstellung zu sein, die die Furchtlosigkeit vor dem Tod als Teil der moralischen Festigkeit des Menschen betrachtet.

Sicherlich typisch chinesisch – und daher bei Montaigne nicht zu finden – ist die Philosophie des Wandels wie z. B. im yīn-yáng-Denken, welche den Menschen als Teil der großen Transformation des Universums sieht. Dieses Konzept vom konstanten Wandel aller Existenz stellt einen essentiellen Aspekt aller chinesischer Philosophien dar, nämlich der Sicht, dass der Himmel (d. h. die Natur) und der Mensch eine untrennbare Einheit bilden (auf Chinesisch: tiān rén hé yī 天人合一).

Karl-Heinz Pohl (卜松山), lehrte bis 2010 Sinologie an der Universität Tübingen und Trier. Seit 2010 ist er im Ruhestand. Seine Arbeitsgebiete umfassen chinesische Geistesgeschichte, Ethik und Ästhetik des modernen und vormodernen Chinas, interkulturelle Kommunikation und Dialog zwischen China und dem Westen.

1 Alle Zitate aus Michel Eyquem de Montaigne: Essais. Übers. Hans Stilett, Frankfurt/ M.: Eichborn, 1998.

2 Siehe dazu: Yu Yingshi, „Cong jiazhi xitong kan Zhongguo wenhua de xiandai yiyi“ (Looking at the modern significance of Chinese culture from the perspective of its value system) in Yu Yingshi, Zhongguo sixiang chuantong de xiandai quanshi (A Modern Interpretation of the Chinese Tradition of Thought), Taibei 1987, S. 46f. Siehe auch Martin Miller, Die Modernität der Tradition: zum Kulturverständnis des chinesischen Historikers Yu Yingshi, Münster 1995, S. 115.

3 Zitate aus: Kungfutse, Lun Yu. Gespräche. Übers. Richard Wilhelm. Düsseldorf/Köln: Diederichs, 1975 (mit Modifizierungen).

4 Übers. Wolfgang Bauer, China und die Hoffnung auf Glück, München 1974, S. 293.

5 Zitate aus Richard Wilhelm (Übers.), Dschuang Dsï: Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Düsseldorf/Köln 1972, und Victor H. Mair (Hg.), Stephan Schuhmacher (Übers.), Zhuangzi. Das klassische Buch daoistischer Weisheit. Frankfurt/M.: Wolfgang Krüger Verlag, 1998.

6 In der chinesischen Volksreligion ergibt sich später eine Mischung von hauptsächlich zwei Strömungen hinsichtlich der Vorstellungen vom Tod: nämlich das bereits erwähnte Konzept der zwei „Seelen“ (siehe oben, Fn. 3) zusammen mit der buddhistisch-karmischen Idee von Wiedergeburt.

7 Mair/ Schuhmacher, S. 251.

8 Omnem crede diem tibi diluxisse supremum,

Grate superveniet, quae non sperabitur hora.

„Leder Tag sei dir der letzte, der dir lacht,

weil dann jeder, der noch folgt, dich dankbar macht.“

(Horaz, Episteln, 1,4; Montaigne, S. 48)