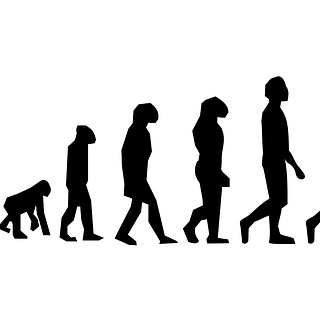

Menschsein im Fluss – Reflexion über ein Konzept im Wandel

Von David Jost (Bonn) Als 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verabschiedet wurde, war dies eine direkte Reaktion auf die unfassbaren Gräueltaten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um derartiges Unrecht künftig zu verhindern, wurde ein Katalog universeller Rechte…