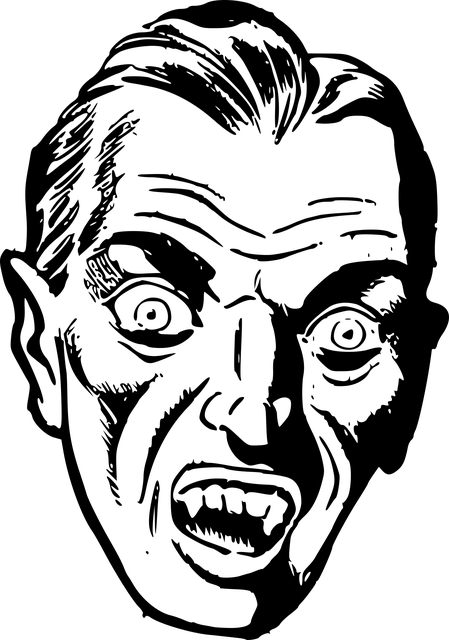

Sinners: Was ein Vampirfilm über den Humanismus verrät

Von Christoph Henning (University for Humanistic Studies Utrecht) Spoiler alert! Der Film Sinners will uns etwas sagen, und zwar auf vielen Ebenen. Oder vielmehr, er lässt sich auf verschiedene Weisen lesen. Es ist ein Film über eine schwarze Gemeinschaft irgendwo…