Der Tod als etwas Unbekanntes

Von Susanne Burri (Konstanz)

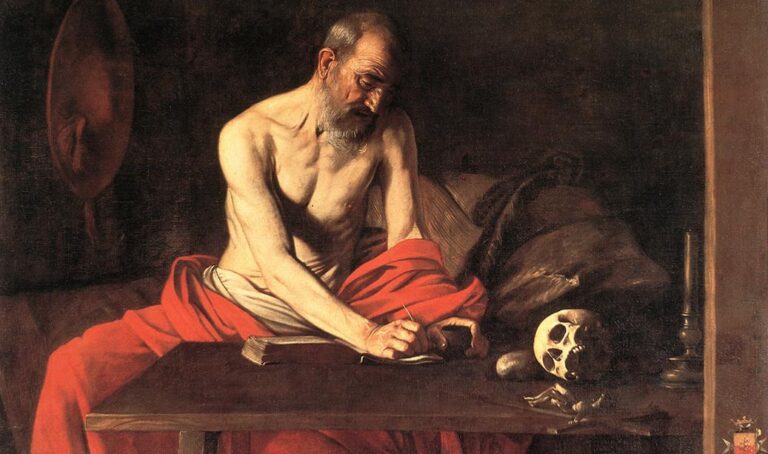

Fürchten Sie sich vor Ihrem eigenen Tod? Den meisten von uns wird es mulmig zumute, wenn wir uns die Endlichkeit unserer irdischen Existenz klar vor Augen halten. Philosophen haben aber immer wieder argumentiert, dass diese Furcht – egal wie weit verbreitet sie auch sein mag – bei näherem Hinschauen unbegründet oder gar irrational ist. Was die Philosophen dabei fahrlässigerweise ignoriert haben, ist die Tatsache, dass der Tod etwas Unbekanntes ist.

Die altgriechischen Epikureer argumentierten beispielsweise, dass jegliche Furcht vor dem Tod unbegründet sei, weil der Tod ein bedeutungsloses „Nichts“ sei. Die Epikureer gingen davon aus, dass etwas nur dann gut oder schlecht für uns ist, wenn es uns Freude oder Schmerz bereitet. Diese Idee kombinierten sie mit der Annahme, dass der Tod das Ende unserer Existenz bedeutet. Da wir keine Schmerzen mehr leiden, wenn wir nicht mehr existieren, ist es verfehlt, den Tod als ein Übel zu fürchten. Für die Epikureer war unsere Todesfurcht nicht nur unbegründet, sondern auch schädlich: Sie dachten, dass diese Furcht für viele von uns so überwältigend sei, dass wir sie mit einem verfehlten Aktivismus verdrängten, der einem guten Leben diametral entgegengesetzt ist. Viele von uns würden beispielsweise auf unersättliche und unbefriedigende Weise nach materiellem Reichtum, sozialem Ansehen und Macht streben, so die Idee der Epikureer, nur um uns von unserer Todesangst abzulenken.

In jüngerer Zeit hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass die Epikureer in ihrer Argumentation etwas Wichtiges übersehen haben. Eine Begebenheit kann nämlich nicht nur dann schlecht für uns sein, wenn sie uns frustriert oder uns Schmerzen bereitet; stattdessen kann sie auch schlecht für uns sein, weil sie etwas Gutes verhindert. Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Sie für zwei Wochen ohne jegliches Bewusstsein in einem Spitalbett liegen. Dann leiden Sie während dieser Zeit keine Schmerzen. Ihr Spitalaufenthalt ist in diesem Sinne nicht schlecht für Sie. Wenn Sie durch Ihre Bewusstlosigkeit aber Ihren Traumurlaub verpassen, dann ist die Bewusstlosigkeit in einem Sinne aber dennoch ein großes Übel für Sie, da sie Ihnen etwas Gutes gewissermaßen verwehrt. Genauso verhält es sich auch mit dem Tod: Er ist ein Übel, wenn er uns weiteren Lebens beraubt, dass wir genossen und gerne durchlebt hätten.

Zeitgenössische Philosoph:innen sind sich basierend auf den eben skizzierten Überlegungen zumeist einig, dass der Tod ein Übel sein kann. Die Frage nach einer berechtigten Furcht vor dem Tod haben sie jedoch kaum diskutiert. Eine wichtige Ausnahme bildet Kaila Draper. Diese hat festgestellt, dass wir ein Ereignis nur dann mit Recht fürchten, wenn es mit schmerzhaften Konsequenzen verbunden ist. Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Ihnen der oben erwähnte zweiwöchige Spitalaufenthalt bevorsteht. Es besteht kein Zweifel daran, dass Sie von Ihrem Aufenthalt nichts mitbekommen werden und dass Sie nach zwei Wochen wieder nach Hause gehen dürfen, gänzlich intakt und vielleicht sogar leicht erfrischt. Haben Sie einen Grund, sich vor Ihrem Spitalaufenthalt zu fürchten? Natürlich nicht, meint Draper. Stellen Sie sich nun weiter vor, dass Sie aufgrund Ihres Spitalaufenthalts tatsächlich die Chance auf Ihren Traumurlaub verpassen werden. Damit verwandelt sich der bevorstehende Aufenthalt in ein erkennbares Übel – nicht aber in ein Übel, dass Sie berechtigterweise fürchten, meint Draper. Nach Draper sind diverse negative Einstellungen gerechtfertigt, wenn uns etwas Gutes vorenthalten wird. Es wäre beispielsweise angemessen, dass Sie traurig auf die Nachricht reagieren, dass Ihnen statt Traumurlaub Bewusstlosigkeit bevorsteht. Eine enttäuschte Reaktion wäre ebenfalls nachvollziehbar. Furcht wäre jedoch verfehlt. Draper schließt daraus: Der eigene Tod kann durchaus ein Übel sein, dem wir traurig oder mit Enttäuschung entgegenblicken. Er ist jedoch nichts, was wir mit Recht fürchten.

Diese Diskussion – angestoßen von den Epikureern, weitergeführt bis zum heutigen Tag – ist in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Sie ist aber auch seltsam verkürzt. Der Tod wird in ihr mit dem Ende unserer Existenz nämlich einfach gleichgesetzt. Dabei will ich nicht bestreiten, dass einige von uns ihren Tod gerade auch als Auslöschung des eigenen Ichs fürchten. Ich arbeite derzeit an einem Artikel, der die These vertritt, dass wir uns auch vor dieser Auslöschung mit Recht fürchten dürfen, einfach weil die Grenzen unserer Existenz uns berechtigterweise mit einschüchternder Ehrfurcht erfüllen. Nur: Oft wird der Tod auch als etwas Unbekanntes gefürchtet. Wenn wir als Philosoph:innen den Tod normativ greifbar machen, indem wir so tun, als ob wir mit Gewissheit wüssten, dass er unsere Existenz beendet, dann blenden wir eine wichtige Dimension der menschlichen Todesfurcht einfach aus.

Tatsache ist: Wir wissen nicht, ob der Tod das Ende unserer Existenz markiert. Viele von uns sind vielleicht überzeugt davon, dass er das tut – etwa weil sie keinen Grund dafür sehen, die menschliche Seele oder unser Bewusstsein als loslösbar von einem gut durchbluteten Gehirn zu konzeptualisieren. Gleichzeitig sind viele von uns jedoch auch nicht davon überzeugt, dass der Tod das Ende der eigenen Existenz bedeutet. Sie berufen sich dabei auf die Grenzen des wissenschaftlich Untersuchbaren; vielleicht stützen sie sich auch auf ihre religiösen Überzeugungen. Selbst für diejenigen, die nicht glauben, dass nach dem Tod noch etwas kommt, bleibt der eigene Tod dennoch etwas Unbekanntes, jedenfalls in dem Sinne, dass sie sich nicht als Lebende mit ihm vertraut machen können, wie sich jemand beispielsweise mit Hunden vertraut machen kann, um seine Furcht vor ihnen zu überwinden.

Hält man sich erst klar vor Augen, dass der eigene Tod etwas Unbekanntes ist, eröffnet sich ein ganzes Spektrum spannender philosophischer Fragen. Ich möchte hier nur eine solche Frage herausgreifen, nämlich: Ist es angemessen, den eigenen Tod zu fürchten, einfach weil er negative Konsequenzen haben könnte? Stellen Sie sich beispielsweise vor, dass Sie nicht gänzlich ausschließen wollen, dass es so etwas wie die Hölle geben könnte. Gleichzeitig denken Sie aber, dass die Wahrscheinlichkeit dafür verschwindend gering ist. Haben Sie in einer solchen Situation einen guten Grund, sich vor dem eigenen Tod zu fürchten?

Einerseits scheint die Antwort „ja“ zu sein. Schließlich wäre ein Schmoren in der Hölle ein unerträglicher Zustand, vor dem man mit Recht zurückschreckt. Gleichzeitig gilt aber auch, dass sich negative Konsequenzen im Voraus niemals vollständig ausschließen lassen. Wenn ich in mein Auto steige, um zum Supermarkt zu fahren, lässt sich beispielsweise nicht ausschließen, dass ich auf dem Weg zum Supermarkt einen Unfall mitverursache, dabei ein kleines Mädchen und seine Mutter töte und selbst äußerst schwere Verletzungen erleide, von denen ich mich nie mehr erhole. Ist die bloße Möglichkeit eines solchen Unfalls genug, damit ich mich angemessenerweise davor fürchte, in mein Auto zu steigen? Ich bin mir nicht sicher. Natürlich könnte man argumentieren, dass die Hölle mit einem Autounfall nicht vergleichbar ist. In der Hölle zu landen ist gleichbedeutend mit dem Ertragen von unendlichem Leid; ein Autounfall, wie schrecklich er auch sein mag, kann nur endliches Leid verursachen. Egal wie verschwindend klein das Risiko von Höllenqualen ist, bleibt der mathematische Erwartungswert dieser Qualen damit sehr hoch: Wenn man unendliche Qualen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.0001% multipliziert, bleiben die Qualen dennoch unendlich hoch. Wenn man hingegen endliches Leid mit einer immer geringeren Wahrscheinlichkeit multipliziert, tendiert der Erwartungswert irgendwann gegen Null.

Intuitiv scheint mir das den Kern der Sache jedoch nicht zu treffen. Stattdessen scheinen die beiden Situationen für die aktuelle Fragestellung durchaus vergleichbar. Daher noch einmal: Wann fürchten wir uns berechtigterweise vor bloß möglichen negativen Konsequenzen, sei es in Bezug auf den eigenen Tod oder eine Autofahrt? Mein momentaner Antwortvorschlag lautet wie folgt: Aus rein epistemischer Sicht lässt sich gegen eine Furcht vor bloß möglichen negativen Konsequenzen nichts einwenden. Aus praktischer Sicht ist eine solche Furcht aber oft irrational. Will heißen: Wenn wir negative Folgen bei einem Ereignis oder einer Aktivität nicht ausschließen können, ist es nicht verfehlt, das entsprechende Ereignis oder die entsprechende Aktivität deswegen als fürchtenswert einzustufen. Das Ereignis oder die Aktivität dann aber auch tatsächlich zu fürchten ist dem guten Leben jedoch oft nicht zuträglich. Damit Furcht vor möglichen negativen Konsequenzen praktisch rational ist, müssen weitere Bedingungen gegeben sein. So muss es etwa möglich sein, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der negativen Konsequenzen durch das eigene Verhalten zu beeinflussen. Wenn ich mit meinem Vorschlag nicht auf dem Holzweg bin, dann sollten Sie sich vor der Hölle praktischerweise also nur dann fürchten, wenn drohende Höllenqualen durch eine entsprechende Lebensführung auch tatsächlich abzuwenden sind.

Weiterführende Literatur:

Draper, Kai (2013). “Death and rational emotion”. In Ben Bradley, Fred Feldman und Jens Johansson (Hrsg.), The Oxford Handbook of Philosophy of Death, S. 297 ff. Oxford und New York: Oxford University Press

Nagel, Thomas (1970). “Death”, Noûs 4 (1): 73-80

Nussbaum, Martha (1994). The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Kapitel 6,“Mortal Immortals: Lucretius on Death and the Voice of Nature”. Princeton: Princeton University Press

Susanne Burri ist Juniorprofessorin für praktische Philosophie an der Universität Konstanz. Sie hat an der Universität St. Gallen (B.A. in Economics, 2008) und an der London School of Economics and Political Science (M.Sc. in Economics and Philosophy, 2010, PhD in Philosophy, 2014) studiert und promoviert. Susanne Burri forscht zu Themen der normativen Ethik, insbesondere der Notwehr und der Durchsetzung von Rechten. Sie beschäftigt sich auch gerne mit Fragen zur Philosophie des Todes.