Kommunikatives Handeln beim Frühstück danach: Mit Habermas durch den Trubel nicht-monogamer Beziehungen

von Samu/elle Striewski –

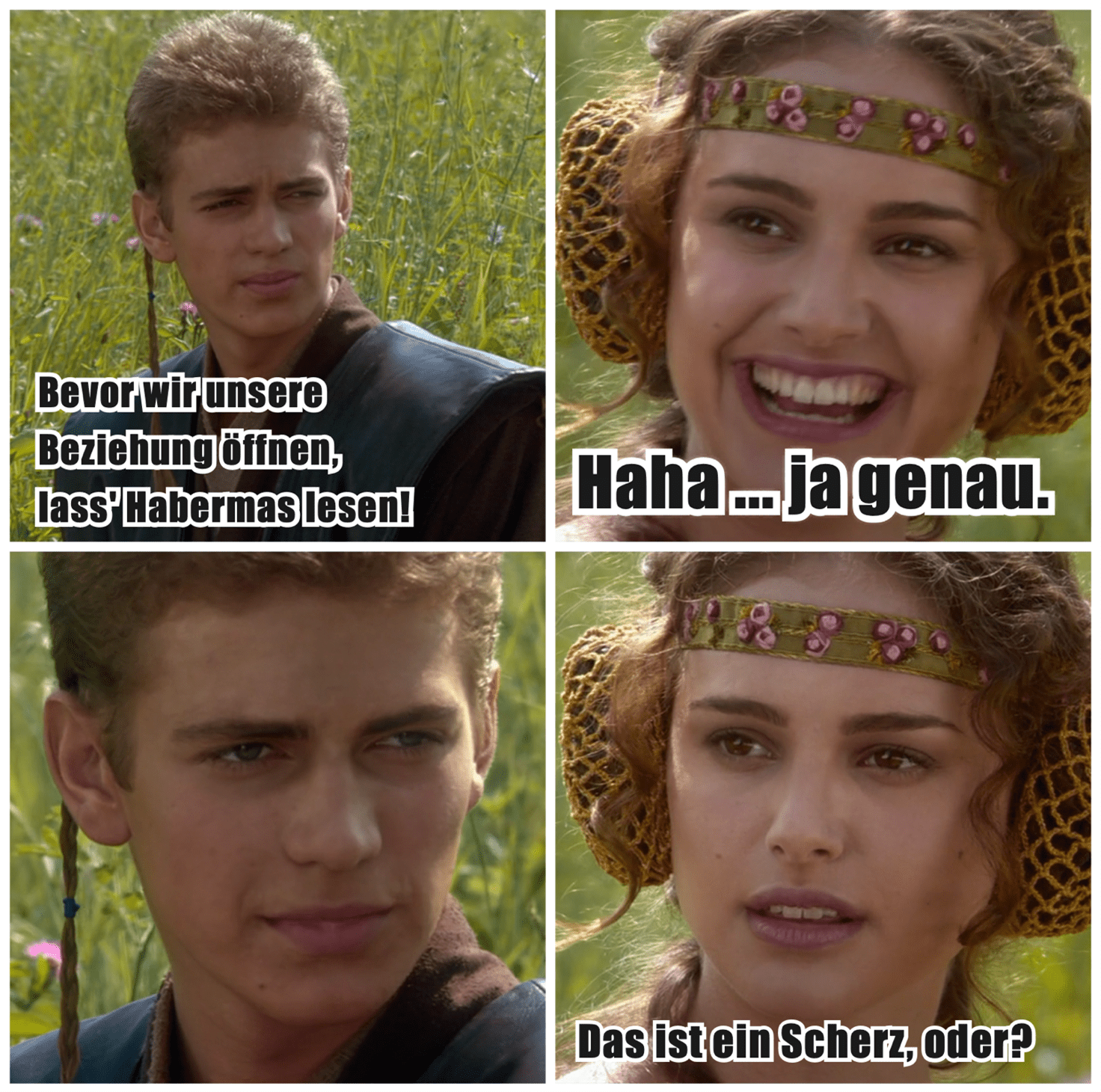

„Schatz, wir müssen reden. Wollen wir nicht unsere Beziehung öffnen?“

Wer bereits ein paar Jahre in Berlin lebt, hat diesen Satz vermutlich schon ein paar Mal gehört – oder selbst gesagt. Aber auch jenseits der Poly-Metropole probieren sich immer mehr Menschen mit nicht-monogamen Beziehungskonzepten aus, und stoßen dabei auf so manche Schwierigkeiten. Im Kern geht es dabei nicht selten um gute Kommunikation. Ziehen wir also einen Philosophen zu Rate, dem das Thema ähnlich am Herzen liegt wie der poly Bubble: Jürgen Habermas, den Theoretiker kommunikativen Handelns schlechthin.

Wie jetzt? Ein alter, weißer, cis-hetero Mann, der (soweit ich weiß) nicht einmal selbst poly ist, soll mir mein Beziehungsleben erklären? Vieles können wir ihm vorwerfen, doch eines muss man ihm lassen: über die Bedeutung von Kommunikation und die Frage, wie wir sie möglichst gerecht gestalten können, hat er ausgiebig nachgedacht. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal ein paar grundlegende Gedanken seiner Theorie des kommunikativen Handelns.

Ist eine Beziehungsöffnung kommunikativ wertvoll oder nur Mittel zum Zweck?

Wenn wir mit anderen interagieren, geht es uns manchmal darum, möglichst effizient mit bestimmten Mitteln gewisse Ziele zu erreichen (etwa auf unkomplizierte Weise mit möglichst mit vielen Menschen zu schlafen), manchmal hingegen darum, uns über etwas zu verständigen (vielleicht erhoffe ich mir, mehr über meine unerforschten sexuellen Interessen zu lernen, versichere dabei, ausschließlich Safer Sex zu praktizieren, und argumentiere zudem, dass es unsere Beziehung progressiver mache). Habermas nennt die erste Form solcher Handlungen zweckrational, die zweite kommunikativ.

Wie erfolgreich eine Handlung war, entscheidet sich im ersten Fall dadurch, ob es mir mit den gewählten Mitteln gelungen ist, meinen Zweck zu erreichen. Meiner Erfahrung nach ist eine Beziehungsöffnung, wenn das Ziel die Erhöhung auf unkomplizierte Weise des Body Counts sein soll, nicht sehr zweckdienlich, da sie mit viel Kommunikationsaufwand und Commitment einhergeht. Für Unverbindliche und kommunikativ Faule empfehlen sich andere Mittel, z.B. Schluss machen. Sieht man eine Beziehungsöffnung hingegen als kommunikativen Akt, der mitunter auf bessere Verständigung abzielt, lässt sich sein Gelingen daran messen, ob er subjektiv wahrhaftig war (wenn ich etwa aufrichtig mitteile, ob und vielleicht auch, was ich durch die Öffnung über mein Begehren lernen will), der objektiven Wahrheit entsprochen hat (wenn ich tatsächlich nur Safer Sex praktiziere) oder normativ richtig war (wenn die Öffnung unsere Verbindung vertrauensvoller macht). Lassen sich zweckrationale Handlungen vor allem anhand der Zweckdienlichkeit, also Effektivität, der gewählten Mitteln messen, können wir im Fall kommunikativer Handlungen zwischen drei Geltungsansprüchen unterscheiden: Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Richtigkeit.

Vom zwanglosen Zwang der besseren Beziehungsform

Wie hilft uns diese Habermassche Kategorisierung verschiedener Handlungstypen und sein Raster der Bedingungen ihrer jeweiligen Gültigkeit nun für den Fall offener und polygamer Beziehungskonzepte? Zunächst einmal erleichtert es, überhaupt herauszufinden, worin wir miteinander (nicht) übereinstimmen. Vielleicht glaubst du mir, dass ich zwar mein Begehren erkunden möchte, bezweifelst jedoch, dass ich dir ehrlich von den Entdeckungen erzählen würde. Oder du hast gute Gründe anzuzweifeln, dass ich wirklich immer verhüte und regelmäßig STI-Tests mache. Oder aber du hältst meine Begründung, warum die Öffnung der Beziehung das Vertrauen zwischen uns erhöhen könnte, nicht für plausibel.

Mich an den verschiedenen Geltungsansprüchen, auf die auch du dich implizit beziehst, entlang hangelnd kann ich nun versuchen, dir für meine Position gute Gründe zu geben. Und auch du kannst deine Einwände weiter rechtfertigen. In diesem Prozess regiert im Idealfall nicht die Macht des Stärkeren oder Schöneren, noch entscheidet am Ende ein Würfelwurf, sondern das bessere Argument: Kann ich plausibel machen, warum ich daran glaube, wir würden über uns und einander einiges dazulernen, indem wir auch mit anderen schlafen? Kannst du gut begründen, warum du bezweifelst, dass wir es schaffen werden, ehrlich über unsere Erfahrungen zu berichten? Kann ich nachvollziehbar erklären, warum ich die Öffnung für einen Fortschritt, etwa durch Vertiefung unseres Vertrauens ineinander, halte? Wenn ich dich auf keiner dieser Ebenen zwanglos mit guten Gründen überzeugen kann, wäre die Öffnung der Beziehung — würden wir sie dennoch vollziehen – vermutlich nicht nur effektiv zum Scheitern verurteilt, sondern auch ungültig gemäß den Kriterien von Wahrhaftigkeit, Wahrheit und Richtigkeit. Andererseits wäre unser Vorhaben vielversprechend, wenn du meine Begründungen wirklich überzeugend findest, also etwa dass wir durch die Öffnung Zugang zu wertvollen Erkenntnissen über unsere sexuellen Neigungen bekommen und sie einander ehrlich mitteilen, dass wir die Wahrheit erzählen und tatsächlich Safer Sex praktizieren und dass der gesamte Prozess insgesamt zu einem intensiveren Vertrauensverhältnis zwischen uns führen wird In beiden Fällen herrscht der zwanglose Zwang, die für uns bessere Beziehungsform gemeinsam auszuhandeln.

Zwei Metaprinzipien für diskursethische Sluts

Natürlich führen wir unsere Beziehungsgespräche nie in der oben beschriebenen Reinform. Dennoch kann es für eine gute Verständigung helfen, die verschiedenen Geltungsansprüche nicht alle in denselben Topf zu werfen: es macht einen Unterschied, ob wir streiten, weil du mir unterstellst, ich sei nicht ganz ehrlich bezüglich meiner inneren Bedürfnisse, ob ich faktisch Lügen erzähle, oder ob wir in den normativen Bewertungen der Beziehungsform Differenzen haben. Neben den bisher diskutierten Kategorien können wir noch ein Schritt weiter gehen und auf der Meta-Ebene darüber reflektieren, wie wir eigentlich am besten in diesen Dialog über unser kommunikatives Handeln kommen. Wie es der Zufall will, hat Habermas auch über diese Frage schon das ein oder andere Wort verloren und dem Ganzen den Namen „Diskursethik“ gegeben. Vorausgesetzt, wir begegnen einander als Freie und Gleiche – eine Annahme, die in vielen intimen Beziehungen gar nicht ohne ist (Stichwort: Sexismus) – dann können wir zwei Prinzipien destillieren, die uns „ethical sluts“ (wie Dossie Easton und Janet Hardy sich und andere Menschen, die poly leben, in ihrer Poly-Bibel bezeichnen), das Leben erleichtern:

Universalisierungsprinzip:Erstens empfiehlt Habermas eine adaptierte Version des Kategorischen Imperativs: „Bei gültigen Normen müssen Ergebnisse und Nebenfolgen, die sich voraussichtlich aus einer allgemeinen Befolgung für die Befriedigung der Interessen eines jeden ergeben, vor allen zwanglos akzeptiert werden können.“ Stellen wir uns, wir haben unsere Beziehung geöffnet und du gehst nach dem Gespräch direkt in den Club, um mit jemandem rumzumachen. Am nächsten Tag erfahre beim Frühstück davon und ich bin zutiefst betroffen. Wenn wir nicht naiv in das Ganze hineingestolpert sind, haben wir vermutlich wir mit einer solchen oder vergleichbaren Reaktionen als absehbare Nebenfolgen unserer neu verhandelten Beziehungsnormen gerechnet. Folglich gilt, dass wir uns mit der Öffnung unserer Beziehung auch darauf eingelassen haben, nun gemeinsam mit den Konsequenzen umgehen. Unter anderem bedeutet das, sich Raum für die hochkommenden Gefühle zu nehmen, sowie für Kritik und Änderungswünsche an den bisher vereinbarten Normen. Mit der Zeit werden vielleicht sogar immer besser darin, die Konsequenzen unser Normsetzungen abzuschätzen und vermeidbare Missverständnisse und Verletzungen zu vermeiden. Aber wer schon einmal in einer geglückten, nicht-monogamen Beziehungskonstellation gelebt hat, weiß, dass die dafür notwendigen Verständigungsprozesse nicht mal eben zwischen Tür und Angel geschehen. Offene und polygame Beziehungen machen greifbar, dass verkrustete Kommunikation nur dann verflüssigt wird, wenn wir aktiv Räume für gemeinsame Deliberation schaffen.

Diskursprinzip: Zweitens fordert Habermas vor, „dass nur diejenigen Normen Geltung beanspruchen dürfen, die die Zustimmung aller Betroffenen als Teilnehmer eines praktischen Diskurses finden können.“ Wenn wir uns als gemeinsame Autor*innen unserer Beziehungsnormen verstehen, sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ich mich in einen performativen Selbstwiderspruch verwickle, wenn ich mir ohne deinen diskursiv eingeholten Konsens im Alleingang erlaube, diese Normen zu verändern oder zu brechen. Wie die italienische Sozialphilosophin und Habermas-Expertin Federica Gregoratto in ihren 11 Thesen zur Polyamorie formuliert, wird die „Kunst“ der Polyamorie zur andauernden, ergebnisoffenen Übung – nicht nur „im kritischen Denken“ sondern auch im demokratischen Miteinander.

Küssen wir gelernt sein – und kommunikatives Handeln auch.

Wie wir unsere Zungen benutzen, macht also einen Unterschied: beim Küssen ebenso wie bei anderen Formen kommunikativen Handelns … und gleich wie viele Grenzen und Schwachstellen die Theorie Jürgen Habermas‘ hat, es lohnt sich für unsere Beziehungsführung (poly/offen oder nicht) vielleicht doch noch einmal der ein oder andere Blick in sein Werk.

Samu/elle Striewski studiert im Master Politische Theorie an der University of Oxford, gefördert durch ein Rhodes Stipendium. Dey arbeitet zu queeren und trans* philosophischen Themen sowie zu kritischen Theorien der Solidarität.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Workshops zum philosophischen Blogging von der Politischen Akademie in Bayern, Tutzing, gemeinsam mit PhilPublica organisiert wurde, geschrieben.