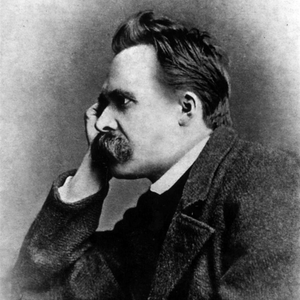

Vom Horror der Philosophie. Ein Essay zu Friedrich Nietzsches 175. Geburtstag

von Eike Brock (Bochum)

„Mein heutiges Leben ist alles andere als glücklich, aber durch die Antidepressiva habe ich einen Boden unter den Füßen.“

(Jamie Morton in Stephen Kings Revival)

I. Trudeln mit Descartes

In René Descartes’ Meditationes de prima philosophia (1641) ist es besonders augenfällig: Die Philosophie – ich schere hier Vielgestaltiges großzügig über einen Kamm – verfügt über ein ausgezeichnetes Talent: Sie ist in der Lage, dem Menschen sogar dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn sie eigentlich angetreten ist, um ein stabiles Fundament zu errichten, auf dem sich bauen lässt. Genau genommen handelt es sich natürlich nicht um ein Talent, sondern eher um eine unheilvolle Konsequenz, die sich daraus ergibt, dass die Philosophie als begründende Wissenschaft den Dingen auf den Grund geht. Spätestens seitdem Gott verstorben ist,[1] stoßen Philosophinnen und Philosophen bei ihren Ergründungen regelmäßig auf Abgründe, in die sie manchmal auch hinabstürzen. Ebenso wäre es auch Descartes ergangen, der freilich noch ein Zeitgenosse Gottes war, den er aber während seiner Überlegungen zunächst ausklammerte. Hätte Descartes an einem bestimmten Punkt seines Nachdenkens unter Aufbietung aller Magie seines beeindruckenden Verstandes nicht vermittels gleich zweier scharfsinniger, letztlich dann aber doch nicht vollständig überzeugender Gottesbeweise doch wieder Gott aus dem Hut gezaubert, so wäre er gewiss gefallen.

Der Zauber der Philosophie ist mächtig – er ist aber nicht zwangsläufig ‚menschenfreundlich‘. Das sieht man schon daran, dass Descartes aus ebenjenem scheinbar unendlich tiefen Zylinder, in dem er schließlich auf Gott stieß, zuvor schon einen bösen Dämon gezogen hatte. Descartes’ Genius malignus ist wahrhaft diabolisch, denn er verwendet seine (all-)gewaltigen Kräfte mit Vorliebe darauf, uns jederzeit über alles zu täuschen. Selbst mathematische Wahrheiten – seit jeher Muster und Garanten von Gewissheit – fallen seinen Täuschungskünsten anheim. Vor diesem Hintergrund stellt sich nun als schreckliche Frage, worauf sich der Mensch dann überhaupt noch verlassen kann. Bevor Descartes seinen berühmten existenziellen Selbstversicherungssatz prägt: „ego sum, ego existo“/ „Ich bin, ich existiere“ ((M II, 3) besser bekannt unter der Formulierung: „Cogito ergo sum“/ „Ich denke, also bin ich“), der ihm immerhin eine Existenz als Getäuschter (bzw. mindestens als getäuschter Geist/ als getäuschte Res cogitans) garantieren soll, und bevor er mit der vermeintlich bewiesenen Existenz Gottes auch die zeitweilig verloren gegangene Außenwelt wieder ins schwankende Boot seines und unser aller Leben holt, befand sich der Philosoph jedoch, jedenfalls legt sein Text das nahe, in einer nihilistischen Krise – in der Nacht zwischen der ersten und der zweiten Meditation muss er schreckliche Träume durchlebt haben:

Die gestrige Betrachtung hat mich in so gewaltige Zweifel gestürzt, dass ich sie nicht mehr vergessen kann, und doch sehe ich nicht, wie sie zu lösen sind; sondern ich bin wie in einem unvorhergesehenen Sturz in einen tiefen Strudel so verwirrt, dass ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. (M II, 1)

Descartes droht also im Strudel seiner Gedanken unterzugehen. Er taumelt ins Bodenlose, bis er sich endlich am Zopf (abermals) seiner eigenen Gedanken aus dem Sumpf des Zweifels herauszieht. So findet er, just während er auf Grund zu gehen droht, einen Schatz am Boden seines eigenen Grundes, indem er zu erkennen meint, er könne genauso wenig sein eigener Grund sein, wie er grundlos sein könne. Philosophisch ausgedrückt: Wer als endliches Wesen eine Idee von Unendlichkeit habe, dürfe mit dem Unendlichen rechnen, weil nur das vom Endlichen radikal verschiedene (distinkte) Unendliche die Ursache dieser (gewaltigen, unendlichen) Idee sein könne. Endliches könne Unendliches nicht begründen. Dieser Gedankengang ist beruhigend – er ist nur leider nicht überzeugend.

II. Nietzsches „neues Unendliches“

Angesichts dessen überrascht nicht, dass Friedrich Nietzsche 241 Jahre nach Descartes ein anderes, nämlich „unser neues ‚Unendliches‘“ (FW 374) entdeckt. Es ist dies eine Unendlichkeit ohne Gott, mehr noch: eine Unendlichkeit, die überhaupt erst nach dem Tode Gottes thematisch werden kann. Gemeint ist die schiere Unendlichkeit möglicher Selbst- und Weltdeutungen, die nun, da mit Gott der mächtige moralische Drache des ‚Du sollst‘ besiegt wurde, endlich auch zugelassen werden können.[2] Diese neue Unendlichkeit, überlegt Nietzsche, müsse auf freie Geister ja eigentlich befreiend wirken, wenngleich uns das Unendliche in seiner Erhabenheit durchaus auch ängstige. Das nachgöttliche Unendliche schießt gleichsam in der Welt zusammen; sie selbst verunendlicht sich, wenn sie „unendliche Interpretationen in sich schließt“ (ebd.). Diese Welt unendlicher Interpretationen ist wie geschaffen für philosophische Abenteuerinnen und Entdecker, die, wie Nietzsches nautische Bildsprache möchte, aufbruchsfreudig in See stechen (vgl. FW 289[3]), um ein Meer zu bereisen, das nie zuvor so offen vor ihnen lag (vgl. FW 343). Freilich, an einem schönen Sommertag mit spiegelglatter See mag einem das offene Meer wie eine Verheißung vorkommen. Anders sieht das aber aus, wenn sich über einem die Wolken zusammenziehen und der Wind mit wachsender Stärke in die Segel bläst. Schlimmer noch ist die Lage, wenn man gar über Bord geht und hilflos im offenen Meer treibt. Allein in den schier endlosen Wassermaßen mit der unermesslichen Tiefe unter den Füßen und dem grenzenlosen Himmel über dem Kopf – das ist eine Situation zum Verrücktwerden, wozu es noch nicht einmal einer rauen See bedarf. Hermann Melville gelingt es in Moby Dick, auf eindrückliche Art und Weise auch Nicht-Seefahrern den Horror der Unendlichkeit am Beispiel des Meeres vor Augen zu führen:

Nun kostet das Schwimmen im offenen Meer bei ruhigem Wetter den geübten Schwimmer nicht mehr Mühe als eine gut gefederte Kutschfahrt zu Lande. Aber die furchtbare Einsamkeit ist unerträglich. Die äußerste Verdichtung des Ichs inmitten dieser herzlosen, unermesslichen Weite – o mein Gott! Wer will das fassen? Achtet einmal darauf, wie Seeleute bei völliger Flaute auf offener See baden – seht, wie sie dicht um ihr Schiff paddeln und immer in der Nähe der Bordwand bleiben. (MD, Kapitel 94, 644)

Zwar beschwört Melville Gott („o mein Gott!“), allerdings trifft er mit dieser Passage den nicht zuletzt durch die Philosophie heraufbeschworenen Horror der neuen, d. h. der gottlosen Unendlichkeit ins Herz: Es ist die Herzlosigkeit der „unermesslichen Weite“, die das Ich tatsächlich auf das Äußerste verdichtet und in gewisser Weise im selben Augenblick, da es noch schwimmt, vernichtet. Das Ich ist da; es schwimmt, also existiert es und es existiert, indem und solange es schwimmt. Wird es aber des Schwimmens müde, so hört es bald auf zu existieren und wenn es in der „herzlosen, unermesslichen Weite“ des Meeres versinkt, verschwindet es spurlos, begraben unter den ohne Unterlass dahingleitenden Wellen des Vergessens. Irgendwann ist es, als hätte es nie existiert, egal wie lange und mit welchem Erfolg es in vergangenen Tagen seinen Kopf über dem Wasser zu halten vermochte. Das gilt für jeden einzelnen Menschen, denn es gilt für die menschliche Spezies als solche. In Anbetracht dieses Schicksals: der kollektiven Verwischung bzw. Annihilation mutet es, so Nietzsche, geradezu lächerlich an, wie wichtig wir Menschen uns selbst nehmen. Zwar sind wir, wie er in Form einer Fabel zum Ausdruck bringt, kluge Tiere; weise jedoch sind wir leider nicht:

In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die hochmüthigste und verlogenste Minute der „Weltgeschichte“: aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und die klugen Thiere mussten sterben. — So könnte Jemand eine Fabel erfinden und würde doch nicht genügend illustrirt haben, wie kläglich, wie schattenhaft und flüchtig, wie zwecklos und beliebig sich der menschliche Intellekt innerhalb der Natur ausnimmt; es gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder mit ihm vorbei ist, wird sich nichts begeben haben. Denn es giebt für jenen Intellekt keine weitere Mission, die über das Menschenleben hinausführte. Sondern menschlich ist er, und nur sein Besitzer und Erzeuger nimmt ihn so pathetisch, als ob die Angeln der Welt sich in ihm drehten. Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, dass auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Centrum dieser Welt fühlt. Es ist nichts so verwerflich und gering in der Natur, was nicht durch einen kleinen Anhauch jener Kraft des Erkennens sofort wie ein Schlauch aufgeschwellt würde; und wie jeder Lastträger seinen Bewunderer haben will […] (WL 1)

Wenn sich beobachten lässt, wie die Klugheit der Weisheit in die Quere kommt, dann haben wir es offenbar mit Menschen zu tun: Diese eigentümliche Konstellation macht den Menschen zum „Komödiant[en] der Welt“ (WS 14). Er ist ein tragikomisches Wesen und Nietzsche bedauert mit sarkastischem Vergnügen, dass es keine „geistigere[n] Geschöpfe g[ibt], als die Menschen sind, blos um den Humor ganz auszukosten, der darin liegt, dass der Mensch sich für den Zweck des ganzen Weltendaseins ansieht, und die Menschheit sich ernstlich nur mit Aussicht auf eine Welt-Mission zufrieden giebt.“ Noch einmal: Es gilt sich mit Nietzsche vor Augen zu führen, „dass der Tropfen Leben in der Welt für den gesammten Charakter des ungeheuren Ozeans von Werden und Vergehen ohne Bedeutung ist […]“ (ebd.). Das zu verstehen heißt eigentlich erst, den Tod Gottes als das einschneidende Ereignis zu sehen, welches er tatsächlich ist. Es bedeutet, dem wahren Horror der Existenz ins Gesicht zu schauen: zu erkennen, dass wir Nicht-Gemeinte sind, nichts als selbstreflexive Zufallsprodukte, die sich herumtreiben in einem „giant gutter in outer space“[4].

III. Nietzsche: der Philosoph des Horrors, aber auch der Schönheit der Welt

Man kann, wie Eugene Thacker (2015), mit einigem Recht in Nietzsche einen Philosophen des Horrors (bzw. einen Repräsentanten des Horrors der Philosophie) sehen, weil er uns mit dem Gedanken an einen Kosmos und eine Welt konfrontiert, die sich nicht für uns interessieren. Wir sind, wie Nietzsche uns wissen lässt, existenziell eingelassen in eine Art Äther der Indifferenz. Einerseits sind wir in der Welt, die unsere Erfahrungswelt ist, indem wir sie uns erkenntnistheoretisch anverwandeln und sie instrumentell zu beherrschen suchen,[5] und andererseits befinden wir uns auf einem Planeten, der sich nicht um uns schert und auch dann noch sein wird, wenn wir, vermutlich durch eifriges eigenes Zutun, längst von seiner Bildfläche verschwunden sein werden. Nietzsche beschwört also den Horror einer „world without us“ (vgl. Thacker 2011) herauf, der freilich nur ein ‚horror for us‘ ist, weil – das ist ja gerade der bittere Witz an der Sache – sich außer uns ohnehin niemand um uns (be)kümmert. Die Unendlichkeit ist – erinnern wir uns an Moby Dick – „herzlos“. Sie ist nicht einmal böse und gemein wie Descartes’ Genius malignus. Das wäre ja noch etwas, denn dann wäre da ja noch etwas, das uns, wenn auch bloß als Spielball finsterer Machenschaften, ernst nehmen würde. Aber da ist nichts. Wir sind Nicht-Gemeinte, Nicht-Gesehene und Nicht-Gebrauchte. Ausgerechnet dieser Blickwinkel: uns als Nicht-Gesehene zu sehen, macht Thacker zufolge Nietzsche für uns heute bedeutsam. Nietzsches Werk hat, wie Thacker richtig feststellt, in relativ kurzer Zeit relativ viele Aktualitätswellen erlebt: „a nihilist Nietzsche, an existential Nietzsche, a political Nietzsche, a feminist Nietzsche, a quantum Nietzsche, even a cyber-Nietzsche“. Wenn es aber einen Nietzsche zu entdecken gibt, der für uns heute relevant ist, d. h. „for our twenty-first century of planetary disaster, extinction, and the ‚posthuman‘“ (Thacker 2015, 171), dann handelt es sich um den Nietzsche, der mit Menschliches, Allzumenschliches (1878) auf die Bühne tritt, um einem neuen tragikomischen Humanismus das Wort zu reden, dessen Botschaft die des Horrors der Philosophie ist: „that there is nothing special about the human“ (ebd., 11), was zugleich bedeutet – und das ist die selbstreferentielle Seite des Horrors der Philosophie: „the thought that undermines itself, in thought. Thought that stumbles over itself, at the edge of an abyss […]“ (ebd., 14)[6] –, dass es auch mit der Philosophie letzten Endes nichts ist. Damit wären wir wieder beim anfangs angesprochenen Talent der Philosophie angelangt: ihrer Fähigkeit für Bodenlosigkeit zu sorgen, was nicht weniger ist als eine Attacke auf eine der „fundamentalsten Bedingungen der ontologischen Sicherheit“ (Rosa 2019, 83). Nun interessiert sich Thacker nicht für eine zusammenhängende Interpretation von Nietzsches Philosophie, sondern es geht ihm um die Etablierung eines neuen „climatological“ „mysticizsm of the unhuman“ (Thacker 2011, 159), der seiner Meinung nach die Basis einer angemessenen Welt-Planeten-Beziehung des Menschen für das 21. Jahrhundert sein könnte. Dieser neue Mystizismus schöpft insbesondere aus den Quellen der Philosophie und der Kunst, wobei Horrorgeschichten eine entscheidende Rolle spielen, weil sie uns näher an das Undenkbare heranzuführen wissen als etwa eine philosophische Abhandlung. Thackers Nietzsche, der Nietzsche, der beginnt, Aphorismen statt Traktate zu verfassen, ist dementsprechend ein Horror-Nietzsche. Aber: Was wollte eigentlich Nietzsche selbst? Gewiss, an dieser Stelle scheiden sich die Geister und die Meinungen über bzw. Interpretationen von Nietzsches Philosophie sind Legion. Meines Erachtens macht Thacker aber einen wichtigen Punkt: Es gibt diesen Horror-Nietzsche und wirklich wollte sich Nietzsche durch den Horror (er selbst spricht mit Vorliebe vom Nihilismus) hindurch kämpfen,[7] um schlussendlich zu einem neuen Weltverhältnis vorzustoßen.[8] Dieses neue Weltverhältnis soll aber ein heiteres sein. Nietzsche stellt es als resonant dar. Sein neuer Mensch entdeckt die Welt neu. Er ist nicht nur ein Seefahrer, sondern auch eine Wandererin. Es zieht sie in die Welt hinaus, die sie tatsächlich auch durchstreifen kann, weil sie wieder Boden unter den Füßen spürt – einen Boden freilich, für dessen Tragfähigkeit sie selbst sorgen muss. Gerade der Blick in den Abgrund hat den Blick des Menschen für die Schönheit der Welt geschärft. Und er weiß, wie kostbar die Welt ist, denn ein gutes Selbst- und Weltverhältnis ist eigentlich alles, was der Mensch (nach dem Tode Gottes) noch haben kann – das ist jedoch ‚weiß Gott‘ nicht wenig.

Eike Brock lehrt und forscht am Institut für Philosophie I der Ruhr-Universität Bochum zu ethisch-ästhetischen Grenzfragen. Dabei interessieren ihn – vorzugsweise mit Nietzsche, Kierkegaard und Cavell – vor allem menschliche Selbst- und Weltbeziehungen, wobei es ihm gerade die Schattenseiten der menschlichen Existenz angetan haben. Dementsprechend arbeitet er zurzeit auch an einer Philosophie des Horrors (dazu ist jüngst erschienen Eike Brock/ Thorsten Lerchner (Hg.): Denken des Horrors – Horror des Denkens: Unheimliches, Erschreckendes und Monströses aus philosophischer Perspektive, Würzburg 2019)

Literatur

René Descartes, Mediationen über die Grundlagen der Philosophie, neu hrsg. von Lüder Gäbe, lateinisch – deutsch, Hamburg 1992 (= M)

Hermann Melville, Moby Dick oder der Wal, München 2001 (= MD)

Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1988 (= KSA).

Eugene Thacker, In the Dust of this Planet (Horror of Philosophy, vol. 1), Winchester/UK, Washington/USA 2011

Eugene Thacker, Starry Speculative Corpse (Horror of Philosophy, vol. 2), Winchester/UK, Washington/USA 2015

Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt a. M. ²2019

[1] Wer wollte das bestreiten, schließlich verkündet Nietzsches toller Mensch die Botschaft vom Tod Gottes in der Fröhlichen Wissenschaft mit unübertroffener Betroffenheit (vgl. FW 125; Nietzsche wird vermittels der in der Nietzsche-Forschung üblichen Siglen zitiert).

[2] Das ‚Du sollst‘ liegt in der bildreichen und phantastischen Welt von Also sprach Zarathustra dem ‚Ich will‘ in Form eines Drachens im (und nicht nur am) Wege: „‚Du-sollst‘ liegt ihm am Wege, goldfunkelnd, ein Schuppenthier, und auf jeder Schuppe glänzt golden ‚Du sollst!‘ Tausendjährige Werthe glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der mächtigste aller Drachen: ‚aller Werth der Dinge — der glänzt an mir.‘ ‚Aller Werth ward schon geschaffen, und aller geschaffene Werth — das bin ich. Wahrlich, es soll kein ‚Ich will‘ mehr geben!‘ Also spricht der Drache.“ (Z I, Verwandlungen)

[3] „Es giebt noch eine andere Welt zu entdecken — und mehr als eine! Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“ (FW 289)

[4] So der markige Ausdruck Rustin Cohles in der US-amerikanischen Fernsehserie True Detective (Staffel I, Folge 1).

[5] Vgl. zu den verschiedenen Modi der Weltbeziehung, hier: Anverwandlung und Beherrschung, Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Frankfurt a. M. ²2019, 32.

[6] Vgl. Thackers Bestimmung des Horrors der Philosophie in In The Dust of this Planet (Thacker 2011, 2): „the isolation of those moments in which philosophy reveals its own limitations and constraints… the thought of the unthinkable that philosophy cannot pronounce but via a non-philosophical language [z. B. durch Horrorgeschichten, EB]“.

[7] Auch Nietzsches Zarathustra wandert ‚in the dust of this planet‘: „Düster gieng ich jüngst durch leichenfarbne Dämmerung, — düster und hart, mit gepressten Lippen. Nicht nur Eine Sonne war mir untergegangen. Ein Pfad, der trotzig durch Geröll stieg, ein boshafter, einsamer, dem nicht Kraut, nicht Strauch mehr zusprach: ein Berg-Pfad knirschte unter dem Trotz meines Fusses. Stumm über höhnischem Geklirr von Kieseln schreitend, den Stein zertretend, der ihn gleiten liess: also zwang mein Fuss sich aufwärts.“ (Z III, Vom Gesicht und Räthsel 1)

[8] Exemplarisch hierzu beachte man das Horrorszenario das Nietzsche im dritten Teil des Zarathustra zeichnet: Da muss ein vom Ersticken bedrohter Hirte einer schwarzen Schlange, die ihm in den Hals gekrochen ist, den Kopf abbeißen. Danach aber ist der Hirte verwandelt und er lacht: „Niemals noch auf Erden lachte je ein Mensch, wie er lachte!“ (Z III, Vom Gesicht und Räthsel 2)