Kann Glaube an Gott vernünftig sein? Eine Variation zu Kants Religionsphilosophie

Von Matthias Hofmann (Leipzig) –

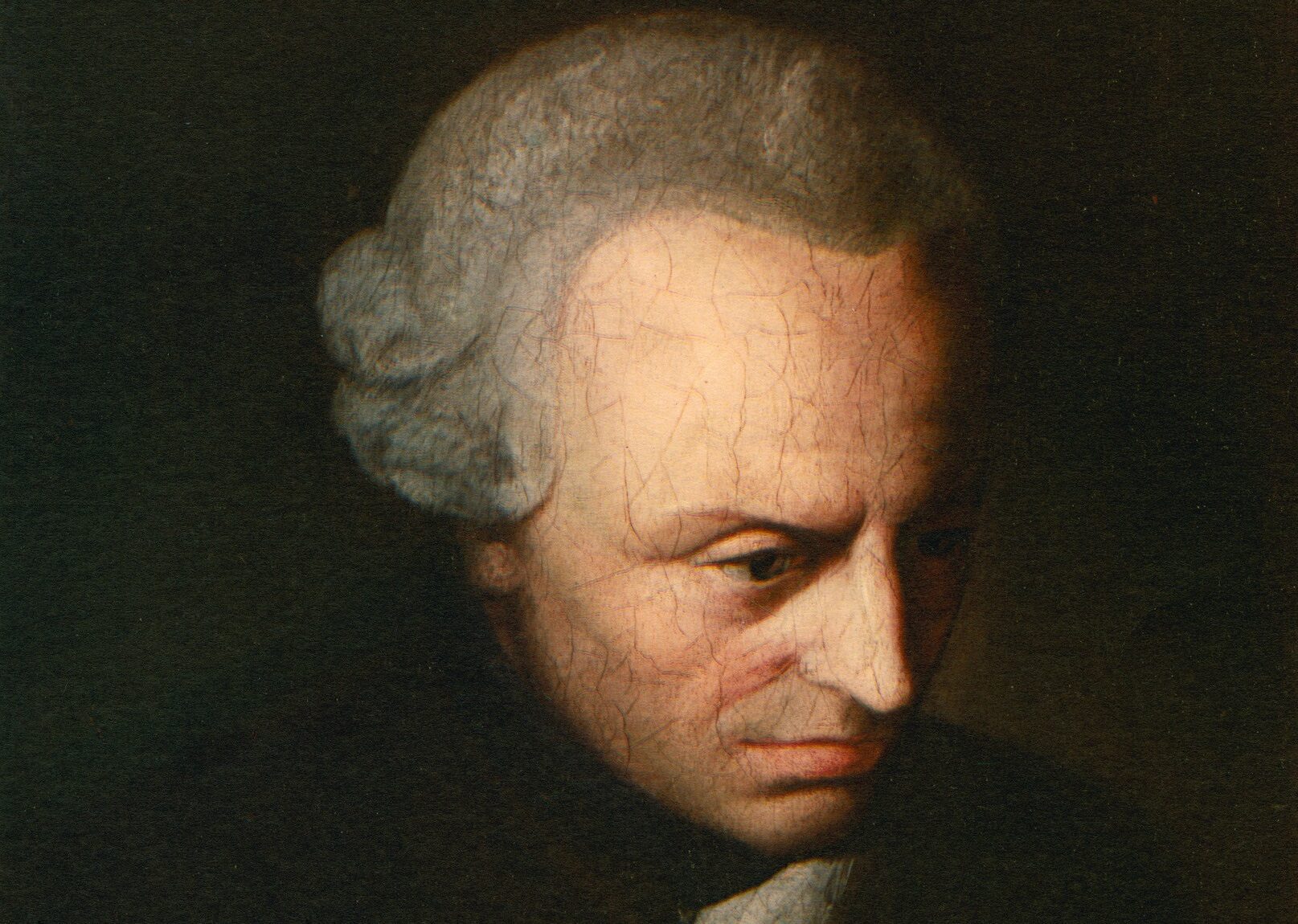

Ob es Gott gibt? – Für ein modernes Denken scheint sich diese Frage mehr oder weniger erledigt zu haben: Darauf hat bisher noch niemand eine klare Antwort geben können und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Der Vordenker der Moderne, Immanuel Kant (1724–1804), geht hier sogar noch weiter mit der These: Es gibt prinzipiell keine Möglichkeit, hierzu eine Antwort zu geben. Derselbe Kant vertritt aber auch die These, dass es aus moralischen Gründen vernünftig ist, an Gott zu glauben.

Drei Anläufe zur Frage: Kann Glaube an Gott vernünftig sein?

„Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ – Zu dieser Frage kann ein erster Anlauf genommen werden mit der Behauptung: Das Vernünftige wird oft als ein Vorteil bzw. als das vorteilsmäßig Bessere angesehen.

Zum Beispiel sprechen wir manchmal von einer „vernünftigen Lösung“ für ein spezielles Problem. Und stellt man sich eine Situation vor, in der mehrere Lösungen im Raum stehen, hält man die bessere unter ihnen am Ende für die vernünftige. Manchmal sprechen wir auch von einer „vernünftigen Entscheidung“. Damit meinen wir in der Regel etwas sehr ähnliches wie bei einer vernünftigen Lösung. Auch hier ist die bessere Option letztlich die vernünftige. Aber der Ausdruck „vernünftige Entscheidung“ bringt das Gegenteil davon deutlicher zum Bewusstsein. Zum Beispiel wenn wir sagen: „Es war vernünftig, die Reise jetzt zu machen, statt später“, oder „Es war vernünftig, das Fest zu verschieben, statt es jetzt zu auszurichten“. Das Gegenteil wird deutlich, wenn man sagt: „Es war völlig unvernünftig, den alten Job aufzugeben“.

Ja, es erscheint uns sogar kaum erklärungsbedürftig zu sein, dass das Vernünftige gegenüber dem weniger Vernünftigen das vorteilsmäßig Bessere ist. Wenn andere denken, ich tue etwas Unvernünftiges, muss ich mich vor ihnen erklären. Wenn andere mein Handeln für vernünftig halten, muss ich nichts weiter dazu sagen – auch dann nicht, wenn ich es selbst eigentlich für unvernünftig halte.

Zurück zu unserer Frage: „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ – Man kann vorläufig festhalten: Die Frage meint, ob ein Glaube etwas vorteilsmäßig Besseres sein kann, als etwa ein „Nicht-Glaube“.

Man kann einen zweiten Anlauf zur Frage „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ nehmen, indem man auf ihre Form hinweist. Fragen dieser Form „Kann ein X ein Y sein?“ werden oft rhetorisch gebraucht und spiele auf erste Intuitionen an.

Man kann zum Beispiel fragen: „Kann etwas Schlechtes etwas Gutes sein?“ Vielleicht denkt jemand spontan dazu: „Ja klar, ich habe bei einer Reifenpanne meine Freundin kennengelernt“. Und vielleicht denkt jemand dazu etwas ganz anderes: „Nein, mit einer schlechten Mannschaftsaufstellung wird das Spiel einfach schlecht“.

Natürlich sind das nur erste Intuitionen. Darüber kann man reden und vieles davon wieder relativieren. Genau das ist auch der rhetorische Trick solcher Fragen: „Kann ein X ein Y sein?“. – Sie irritieren das scheinbar Eindeutige und eröffnen das Gespräch: „Kann ein Schmerz eine Freude sein?“ – „Kann ein Freund ein Feind sein?“ – „Kenn denn Liebe Sünde sein?“ – „Kann Glaube etwas Vernünftiges sein?“

Und nun kann man noch einen dritten Anlauf zu unserer Frage mit dem folgendem Hinweis nehmen: Es macht einen deutlichen Unterschied, wie man die Frage „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ betont; ob man den Ton dabei auf das Wort „Glaube“ oder auf das Wort „Gott“ legt.

In der Wissenschaftsgeschichte der Neuzeit hat man sehr früh den Grundsatz aufgestellt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse erst dann ihre volle Gültigkeit unter Beweis stellen, wenn Sie dezidiert ohne die Annahme einer Existenz Gottes auskommen. „Etsi deus non daretur“ – so lautet der lateinische Grundsatz: Auch wenn es Gott nicht gibt. Man nennt dies gerne einen methodischen Atheismus.

Immanuel Kant hat diesem methodischen Atheismus der Wissenschaften zu noch größerer Durchschlagskraft verholfen. Kant führt den Nachweis, dass es eine sichere Erkenntnis von der Existenz Gottes gar nicht geben kann. Warum? Weil sich die Vernunft auf stets doppeltem Boden bewegt, wenn sie über das hinaus geht, was mit den Sinnen erfahrbar werden kann.

Der ältere methodische Atheismus sagt: Selbst wenn man die Existenz Gottes beweisen kann, erkennt man die Welt nur dann richtig, wenn man von Gottes Existenz absieht. Immanuel Kant sagt dagegen: Gerade weil man die Existenz Gottes nicht beweisen kann, ist die Erkenntnis der Welt notwendig und ausschließlich an die Sinneswahrnehmungen gebunden.

Natürlich darf man dabei nicht vergessen – und Kant selbst hat das auch so gesehen –, dass diese Einsicht, zugleich bedeutet, dass man Gottes Existenz auch nicht widerlegen kann. Die Existenz Gottes ist stets eine Möglichkeit, von der man zwar nichts wissen, an die man aber glauben kann. Kant fasst einmal zusammen: „Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (AA 3: 19).

Verhält es sich so, dann ist dem Glauben ein bleibendes Recht eingeräumt, mit der Existenz Gottes zu rechnen. Vergleicht man das, was man mit den Sinnen wahrnehmen kann, mit einer Filmprojektion, können Glaubende mit Recht darauf verweisen, was Robert Spaemann einmal sagte: „Die eigentliche Ursache des ganzen Geschehens, der Projektor, taucht natürlich im Film selbst nicht auf“ (Spaemann 2007: 10). Doch dass dieser Hinweis ebenfalls keinen Beweis darstellt, ist klar. Man kann ja diskutieren, wie gut oder passend dieser Film-Vergleich eigentlich ist.

Geht man nun aber mit Kant davon aus, dass die Existenz Gottes per se kein Gegenstand vernünftigen Wissens sein kann, hat das Auswirkungen auf die Frage „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“: Betont das Wort „Gott“, ist die Antwort bereits gegeben: Nein! Betont man hingegen das Wort „Glaube“, kann man vorläufig festhalten: Vielleicht!

Man kann hier einhaken und zurückfragen, ob man den Zusatz „an Gott“ einfach aus der Frage streichen könnte, sodass nur noch das Wort „Glaube“ übrig bleibt. Damit wäre gewonnen, dass sich die sinnvolle Betonung dieser Frage von selbst ergibt. Damit geht aber auch der Sinn eines jeden Glaubens verloren, der nichts mehr hat, woran er glaubt.

Wem das als zu eng erscheint, dass man hier statt so etwas wie „Liebe“, „Frieden“ oder „Freiheit“ ausgerechnet das Wort „Gott“ einfügt, der kann unter „Gott“ auch einfach die Zusammenfassung alles dessen verstehen, woran man sinnvollerweise glauben kann.

Zwischenfazit zur Frage

Wo stehen wir jetzt, nach diesen drei Anläufen zur Frage, ob Glaube an Gott vernünftig sein kann? – Hat der erste Anlauf zu dieser Frage gezeigt, dass hinter dem Wort „vernünftig“ die jeweils bessere Option steht; und hat der zweite Anlauf gezeigt, dass Fragen der Art „Kann ein X ein Y sein?“ eine erste Intuitionen wecken sollen, um ein Gespräch zu eröffnen; und hat schließlich der dritte Anlauf gezeigt, dass unsere Frage für ein modernes Denken nur dann einen Sinn haben kann, wenn der Ton dabei auf dem Wort „Glaube“ statt auf dem Wort „Gott“ liegt; dann scheinen folgende Schlüsse nahe zu liegen:

Die Frage: „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“, kann erstens nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden; und zweitens wird sie gestellt, um jede Intuition zu einem eindeutigen Ja oder Nein zu hinterfragen und um zu einer Gesprächsbereitschaft herauszufordern; und drittens will sie im Gespräch herausfinden, ob ein Glaube möglicherweise einen Vorteilsgewinn gegenüber einem „Nicht-Glauben“ bedeutet.

Im Folgenden soll diesem möglichen – ich betone: möglichen – Vorteilsgewinn des Glaubens an Gott nachgegangen werden. Damit ist auch schon eingegrenzt, was für diesen Moment mit dem großen Wort „vernünftig“ gemeint ist: Ein Glaube ist genau dann vernünftig, wenn er sich erstens als eine echte Möglichkeit zeigt, und wenn er zweitens einen relativen Vorteil gegenüber Alternativen bedeutet.

Es soll auch nichts davon zurück genommen werden, was bisher vorgestellt wurde. Es wird Kants Philosophie vorausgesetzt, dass man Gottes Existenz nicht zwingend beweisen, aber auch nicht zwingend widerlegen kann. Beides sind im besten Sinne mögliche Optionen, über die Wirklichkeit im Gesamten zu denken. Begreift man die philosophischen Überlegungen bis hierher als ein „Meisterschaftsspiel“, kann man sagen: Die Hinrunde ging unentschieden aus.

Das Meisterschaftsspiel: Ein Gedankenexperiment zur Frage

Die Metapher des „Meisterschaftsspiels“ wird im Folgenden verwendet, um versuchsweise ein Gedankenexperiment zur Frage „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ durchzuspielen.

Die Hinrunde dieses Spiels fand auf dem Feld der Herkunft von allem statt und ging dabei unentschieden aus: Ob die Existenz der Welt in der Existenz Gottes ihren Grund hat, kann weder vernünftig gewusst noch bestritten werden. Die Rückrunde des Spiels wird nun auf dem Feld der Zukunft von allem ausgetragen.

Die Mannschaft des Nicht-Glaubens ist dabei überzeugt, dass sich die gesamte Wirklichkeit im Prinzip durch empirische Wissenschaften vollständig erfassen lässt. Die Fangesänge dieser Mannschaft formulieren ihr Bekenntnis und Selbstverständnis: „Wir Menschen sind nichts anderes, als ein Stück kompliziert organisierter Materie in einer rein materiellen Welt“ – so fasst Holm Tetens diese Position zusammen, die er selbst als „Naturalismus“ bezeichnet (Tetens 2015: 87).

Auf dem Feld der Zukunft von allem hat diese Mannschaft offene Flanken. Erstens: Den Menschen bloß als ein Stück Materie zu verstehen, kann die Frage nicht beantworten, wie dieses Stück Materie dazu kommt, genau so von sich selbst und von der Welt zu denken; es lässt sich nicht mal beantworten, wie das Stück Materie überhaupt zum Denken kommt. Zweitens: Wenn dieses Stück Materie sich selbst dann auch noch als etwas gänzlich Zufälliges begreift, kann es auch die Zukunft von allem nur als ein rein zufälliges Endergebnis ansehen.

Diese offenen Flanken ergeben nun den Vorteilsgewinn der gegnerischen Mannschaft des Glaubens. Das „Gegnerische“ ist sportlich gemeint; und die Bezeichnung „Nicht-Glaube“ bedeutet keine Ab-, sondern eine Aufwertung, weil dieses Team einen ebenbürtigen „Gegner“ bildet.

Doch im Rahmen der Metapher des „Meisterschaftsspiels“ kann die Mannschaft des Glaubens aus den offenen Flanken der gegnerischen Mannschaft Vorteile gewinnen. Außerdem kann die Mannschaft des Glaubens damit auffahren, dass auf ihrer Trainerbank Immanuel Kant sitzt. Kant ruft von Spielfeldrand: „[M]ache das höchste in der Welt mögliche Gut zu deinem Endzweck!“ (AA 6: 7)

Durch diesen Imperativ nimmt das Spiel der Mannschaft des Glaubens Fahrt auf. Erstens: Hier versteht sich hier keiner als rein zufällige Materie. Alle halte sich für vernünftige Wesen und haben deshalb die Freiheit, den Zweck zu verfolgen, zu dem der Trainer sie anfeuert. Zweitens: Keiner hat hier Interesse daran, dass auf dem Feld der Zukunft von allem die Welt sich selbst überlassen wird und letzten Endes der pure Zufall walten soll. Nein! Am Ende soll alles gut ausgehen.

… Der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel steht immer noch Null zu Null. Und dieser Text muss mit einem Kommentar enden, worum es in der Verlängerung gehen wird.

Ein Schlusskommentar zur Verlängerung

Bei dieser Meisterschaft geht es um nichts Geringeres als um die Zukunft von allem. Wird die Zukunft „gut“ oder einfach nur „irgendwie“? Glaube und Nicht-Glaube haben sich bisher als gleichstark, als gleich vernünftig und als gleichermaßen möglich erwiesen.

Doch die Mannschaft des Glaubens spielt nach wie vor mit einem Vorteil, den man als Hoffnung auf ein gutes Ende von allem bezeichnen kann. Die Mannschaft des Nicht-Glaubens könnte dem Gegenüber selbst ihren eigenen Sieg am Ende nur für etwas rein zufälliges halten.

Wir wissen jetzt noch nicht, wie das Spiel nach der Verlängerung ausgehen wird. Aber man mag glauben, dass die „Hand Gottes“ zu guter Letzt spielentscheidend sein könnte und ein vernünftiges Ende zum Vorteil aller herbeiführen wird.

Also: „Kann die Mannschaft des Glaubens vernünftig sein?“ bzw. „Kann Glaube an Gott vernünftig sein?“ – Ja, das kann er.

Der Glaube kann vernünftig sein, und zwar für Menschen, die a) gute Zwecke verfolgen wollen und b) an einer guten Zukunft für alle interessiert sind: Für sie ist es vernünftig zu glauben, dass diese vorteilsmäßig bessere Zukunft auch gelingen kann.

Und der Glaube an Gott kann ebenfalls vernünftig sein, und zwar für Menschen, die a) gute Zwecke verfolgen wollen, b) an einer guten Zukunft für alle interessiert sind und dazu noch c) Zweifel daran haben, dass es der Menschheit von selbst gelingen wird, diese gute Zukunft zu realisieren: Für diejenigen ist es durchaus vernünftig, an eine Macht zu glauben, der es trotzdem gelingt, eine gute Zukunft herbeizuführen. Nennen wir sie doch einfach: „Gott“.

Nachbemerkung: Der vorliegende Text ist eine geringfügig überarbeitete Fassung eines Vortrags, der in Leipzig bei der Langen Nacht der Wissenschaften am 20. Juni 2025 im Rahmen der Veranstaltung „Ob es Gott gibt? – Experimente in Gedanken“ vom Verfasser gehalten wurde.

Matthias Hofmann ist Postdoc und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ethik am Institut für Systematische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Instagram: @systtheol_ul @matt_hiaz

Literatur:

AA 3 = Kant, Immanuel (1904). Kritik der reinen Vernunft. Zweite Auflage 1787, in: Kant’s gesammelte Schriften. Band 3. Hg. v. der königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin.

AA 6 = Kant, Immanuel (1914). Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft [1793], in: Kant’s gesammelte Schriften. Band 6. Hg. v. der königlich-preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin.

Spaemann, Robert (2007). Der letzte Gottesbeweis. München.

Tetens, Holm (2015). Gott denken. Ein Versuch über rationale Theologie. Stuttgart.