Tod und Sterben in der Medizin – Implikationen für Palliativmedizin und assistierten Suizid

Prof. Dr. Dieter Schwab (Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg)

Am 26. Februar 2020 urteilte das Bundesverfassungsgericht, jede Person habe das Recht, ihr Leben zu beenden und dabei auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Ärzteschaft ist auf der Suche nach neuer Orientierung und neuer Verortung ihrer Haltung zur aktiven Sterbebegleitung.

Warum ist das so? Welche Gründe dafür könnten im Selbstverständnis der Medizin liegen? Was hilft: Psychologie oder antike Philosophie? Und schließlich: kann man bisherige und neue Ideen zum Sterben miteinander versöhnen? Ein Zugang zur medizinischen Perspektive von Sterben und Tod.

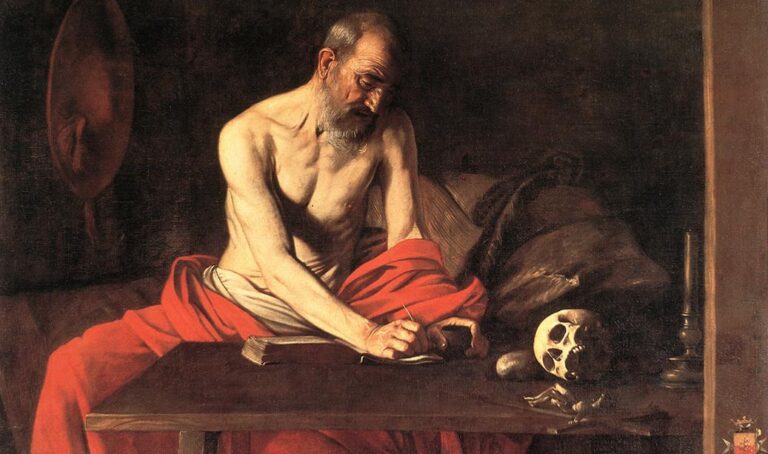

1. Der Tod als Negativ-Konzept in der Medizin

Der Hippokratische Eid im Zentrum des normativen Verständnisses

Es scheint, dass die Medizin wie die Philosophie ohne die Antike nicht auskommen kann. Was Platon und Aristoteles für die Philosophie, ist Hippokrates noch mehr für die Medizin. So ist eine Abwandlung der Genfer Deklaration des Weltärztebundes, welche auf das Arztgelöbnis der Antike zurückgeht, Beginn der deutschen ärztlichen Berufsordnung. Dabei ist „Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit [ … ] das oberste Gebot“. Im antiken Gelöbnis selbst sind weitere Passagen enthalten, wie z. B. „Niemals werde ich aber tödliche Mittel verabreichen, auch niemandem auf dessen Verlangen hin“. Dabei darf spekuliert werden, ob das Tötungsverbot Ausdruck einer negativen Todesethik ist, oder aber einer Versicherung der Patienten gegen Attentate darstellt. Sterben und Tod als Teil der ärztlichen Betreuungsaufgabe sucht man in beiden Gelöbnissen vergebens, der Tod wird negiert.

Dagegen nimmt der Tod eine zentrale Rolle im modernen Wissenschaftsverständnis der Medizin ein, allerdings auch hier als Negativ-Konzept.

Der Tod im Zentrum des Wissenschaftsverständnisses

Die Medizin ist geschichtlich gesehen gepflastert mit gut gemeinten aber verhängnisvoll falschen Einschätzungen. Man denke nur an mittelalterliche Aderlässe, die breitflächig bei jedweder Erkrankung angewandt, selten hilfreich, häufig jedoch problemverschärfend waren.

Nicht zuletzt deshalb hat sich in der modernen Medizin ein Wissenschaftsverständnis etabliert, welches – ganz im Sinne von Lakatos – von einem etablierten Forschungsprogramm ausgeht, und bei neuen Fragestellungen (z.B. der Wirksamkeit eines Medikamentes) empirisch-deduktiv die Falsifikation ins Zentrum rückt. An welchem Kriterium soll nun Erfolg oder Misserfolg gemessen werden?

Die Antwort scheint einfach: Ein Blutdruckmedikament sollte den Blutdruck senken, ein Zuckermedikament den Blutzucker. Aber auch hier hat die Medizin fatale Erfahrungen gemacht: Eine Therapie mag primär erfolgreich hinsichtlich des „Zielkriteriums“, z. B. Blutdruck oder Blutzucker sein, und reduziert dennoch die Lebensdauer (verursacht also einen frühen Tod). Dies hat dazu geführt, dass sich der Tod als „härtester“ aller Endpunkte in medizinischen Therapiestudien etabliert hat, dem sich diese Interventionen zu stellen haben. Der Tod als „Zielkriterium“ (oder besser: die Vermeidung des Todes) hat noch weitere, relevante Stärken: eEs gibt keinen Interpretationsspielraum a) wie dieser zu bewerten ist (z. B. keine Messungenauigkeiten wie beispielsweise beim Blutdruck); b) wie dieser festzustellen ist (methodische Akkuratesse); und c) er ist einfach zu überprüfen und schließt damit Fälschungen weitgehend aus. Aus dieser Wissenschaftsevolution ergibt sich das Konzept der Schulmedizin, sich daran messen zu lassen, den Tod möglichst lange zu verhindern: der Tod als Negativ-Konzept.

Handlung und Schuld

Neben den genannten historischen Aspekten innerhalb der Medizin sowie des damit einhergehenden Wissenschaftsverständnisses möchte ich abseitig der Philosophie einen Aspekt aufgreifen, der mir wesentlich für den Umgang der Medizin mit dem Tod erscheint, nämlich dem der Schuld.

Jegliches ärztliches Handeln in der Medizin intendiert Besserung oder gar Heilung. Mit Handlungen meine ich dabei Sachentscheidungen über den Einsatz oder Nicht-Einsatz von Medikamenten, aber auch konkrete, manuelle Tätigkeiten wie etwa Operationen. Manchmal jedoch wird dadurch kein Vorteil für Patient:innen bewirkt, sondern sogar ein Nachteil, z. B. durch Komplikationen (sei die Ausführung sachgemäß oder nicht-sachgemäß erfolgt), schlimmstenfalls sogar der Tod. Aus der Perspektive der Handelnden ist dies katastrophal in vielfacher Hinsicht: Scheitern, Trauer, Mitgefühl mit den Angehörigen, Sorge vor juristischen Konsequenzen, aber auch Schuldgefühle, durch das eigene Handeln ursächlich für den Tod eines ihm anvertrauten Menschen verantwortlich zu sein. Dies öffnet das Tor für eine Reihe psychologischer Kompensationen, insbesondere Verleugnung und Verdrängung, was sich wiederum in das oben beschrieben Negativ-Konzept des Todes in der Medizin einfügt.

Dieses Negativ-Konzept des Todes in der Medizin auf den Ebenen der praktischen Philosophie, der Wissenschaftstheorie und der Psychologie mag erklären, wie das Nicht-Sterben-lassen-Können Einzug in die Praxis der ärztlichen Versorgung gefunden hat. Diese Haltung und Praxis erfährt mit der in den 1970er Jahren aufkommenden Idee der Palliation allerdings eine substantielle Herausforderung.

2. Palliativmedizin zwischen Herausforderung der Schulmedizin und Bekräftigung ihrer kulturellen Wurzeln

Die ärztlich orientierte Palliativmedizin entwickelte sich aus der pflegerisch orientierten Hospizbewegung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts. Anders als im bisherigen Medizinverständnis stand nunmehr jedoch nicht die Verhinderung des Todes, sondern die Reduktion von Leid im Zentrum. Im Zweifelsfall würde nun eine verkürzte Lebensspanne sogar in Kauf genommen, um eine angemessene Palliation (Linderung) zu erreichen. Dies bedeutete nichts weniger als ein Paradigmenwechsel weg von der Verhinderung des Todes um jeden Preis.

Entsprechend steinig war der Weg der Palliativmedizin zur Anerkennung als eigene medizinische Subdisziplin – in Deutschland z. B. erfolgt dies erst 2003.

Geschichtlich betrachtet jedoch kehrte die Medizin mit der Etablierung des Palliationsgedankens zu ihren Ursprüngen zurück: Dokumente hospizlicher Versorgung reichen über das Altertum und das Mittelalter bis in die Neuzeit. Das „Hospital“ entwickelte sich aus dem religiös motivierten Barmherzigkeitsgedanken.

Eine völlige Wendung der Bewertung erfuhr die Palliativmedizin allerdings durch wissenschaftliche Studien, die zeigten, dass Patient:innen in fortgeschrittenen schweren Krankheits- und Sterbesituationen mit Palliativmedizin nicht nur besser sondern sogar länger lebten. Auch andere ethisch etablierte Vorzüge, wie die Schonung von Ressourcen, konnten nachgewiesen werden. Heureka! Damit war die Palliativmedizin aus einer Ecke der Todesengel wieder in die Mitte der Medizin gerückt.

Und dennoch verändert die Palliativmedizin mehr als auf den ersten Blick sichtbar ist, nämlich den Fokus auf die Autonomie der Patient:innen. Jede ärztliche Maßnahme ruht auf zwei Säulen, nämlich der medizinischen Indikation und dem Behandlungswunsch der Patient:innen. In der Palliativsituation rückt die medizinische Indikation immer stärker in den Hintergrund, während die Patienten-Autonomie weiter in den Vordergrund rückt. Bei zunehmendem Verlust der praktischen Selbstbestimmung liegt der Fokus auf dem mutmaßlichen Willen.

Die Palliativmedizin wiederum erfährt mit dem assistierten Suizid selbst eine nicht geringere Herausforderung, als sie es für die Medizin zuvor war: Der Suizid verwirft die Passivität der Patient:innen, misstraut dem Versprechen eines „guten Todes“ der Palliativmedizin, ignoriert die historischen Wurzeln der Medizin – siehe Hippokrates – und setzt sich über das Gegenspiel Medizin-Tod hinweg.

3. Assistierter Suizid als Krise der Medizin oder Sternstunde der Selbstbestimmung?

Der assistierte Suizid konfrontiert die Medizin mit sich selbst, der Tod wird zum Ziel des Handelns und das Heilmittel zum Todesmittel. Die Intention, diesen Beruf zu wählen, wird auf den Kopf gestellt, das berufseigene Angebot der Palliativmedizin mit dem Versprechen eines gnädigen Sterbens wird ausgeschlagen.

Die Ärztekammer legt fest, dass diese Form der Begleitung freiwillig ist, während das Unterlassen einer Hilfshandlung strafbar ist. Die Mediziner:in muss den Weg der Patient:in nicht teilen, ihn aber respektvoll wahrnehmen und bestenfalls begleiten.

Die Säule der ärztlichen Indikation fällt, es bleibt allein die Säule der Selbstbestimmung. Streng genommen ist damit die Medizin als Handlungsdisziplin abgeschafft, in der Betonung der Autonomie sollte sich die Palliativmedizin jedoch wiederfinden können. Es ist sogar die konsequente Fortführung einerseits des Autonomiegedankens der Palliativmedizin in einer Lebensphase, in welcher die Möglichkeiten der Autonomie zunehmende Einschränkungen erfahren; und andererseits die Fortführung des Rückzugs des medizinischen Handelns hin zu Hinwendung und Begleitung.

Was – jenseits der legislativen Strukturen für den assistierten Suizid selbst – schmerzlich fehlt, sind kulturelle Güter wie z. B. Rituale, welche Bleibenden und Begleitenden Schutzkonzepte anbieten. Damit diejenigen, die zurück bleiben wiederum ihre personale Lebensphilosophie hinsichtlich Tod und Sterben leben können.

4. Resümee

Die Medizin hat sich auf den Weg gemacht, den Tod als Negativ-Konzept hinter sich zu lassen und mit der Palliativmedizin ein Angebot unterbreitet, das den Bedürfnissen der Menschen entgegen kommt. Die eigentliche Herausforderung – oder wenn man möchte, die Kunst – besteht darin, in der medizinischen Einschätzung die Schwelle zu erkennen, wann welcher Weg geboten ist – derjenige des Ringen für das Leben oder derjenige der akzeptierenden Sterbebegleitung.

Der assistierte Suizid ist ein Recht, welches jeder in Anspruch nehmen darf. Die Medizin könnte ihre Rolle als freundlicher und doch nachdenklicher Begleiter finden.

Weiterführende Literatur

Temel SJ et al., New Engl J Med 2010, 733-42.

Musterberufsordnung für in Deutschland tätige Ärztinnen und Ärzte: Deutsches Ärzteblatt | Jg. 118 | Heft 23 | 11. Juni 2021 | DOI: 10.3238/arztebl.2021.mbo_daet2021

Der hippokratische Eid: https://hippokrates.ch/wichtige-texte/eid-des-hippokrates/

Sterben in Deutschland – Wissen und Einstellungen zum Sterben (repräsentative Umfrage) www.dhpv.de/files/public/Presse/2022_BevBefragung_2022_Ergebnisse_kurz_PK.pdf

Prof. Dr. Dieter Schwab ist Chefarzt im Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg für die Fachbereiche Innere Medizin, Gastroenterologie und Palliativmedizin. Er leitet das Palliativteam des Krankenhauses und war Mitglied einer Arbeitsgruppe des Diakoniewerkes Martha-Maria, die eine Orientierungshilfe für Mitarbeiter:innen zum assistierten Suizid erarbeitet hat. dieterschwab@outlook.de